面会交流調停の流れとは?聞かれることや必要書類、成功のポイントを解説

全国20拠点以上!安心の全国対応

60分3,300円(税込)

離婚とあわせて不貞慰謝料でも

お悩みの場合は無料相談となります

※

※

記事目次

離婚後、お子さんと離れて暮らす親にとって、また、片方の親と離れて暮らすお子さん自身にとって、面会交流は重要な機会になります。

しかし、面会交流の実施の有無・方法・頻度等について、協議では元配偶者と意見が合わない場合があります。その場合、家庭裁判所での「面会交流調停」を利用することができます。

本記事では、面会交流調停の基本的な流れや、実際に調停で聞かれる内容、準備すべき書類、そして調停を円滑に進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

調停を考えている方や反対に調停を申し立てられたという方にとって、全体の流れと調停の内容が分かるような内容になっておりますので是非ご一読ください。

面会交流調停とは何?

そもそも面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいうところ、面会交流調停とは、家庭裁判所において、この面会交流の実施の有無・方法・頻度等について話し合う手続きのことをいいます。

この手続きは基本的に当事者同士の話し合いで合意できない場合に利用され、裁判官や調停委員という第三者が間に入り、公平な立場の意見を聞きながら互いに合意を目指します。

一から面会交流を望んで申し立てる場合に限らず、一度決めた面会交流の内容を変更したい場合にも、調停を申し立てることができます。

面会交流調停で決めることができる内容

面会交流調停では、親子の面会に関する具体的な内容を取り決めることができます。まずは、そもそも面会交流を実施するのかしないのかを取り決めることができます。

また、それに限らず、具体的な面会の頻度(毎月○回など)、時間帯(何時から何時まで/1回あたり○時間)、場所(自宅、公園、第三者機関など)、面会交流当日の待ち合わせ方法、宿泊の有無、学校行事への参加、連絡方法(電話、メール、SNS)などについても取り決めることができます。

これらの面会交流の実施の有無・方法・頻度等に関しては、子どもの状況や親の事情に応じて柔軟に調整され、最終的には制度の根幹の理念である子どもの福祉を最優先として互いの合意形成が図られます。

面会交流調停の回数・期間の目安

面会交流調停の回数・期間はどのくらいかかるのでしょうか。

これについて、まず、1回の調停にかかる時間は、30分から2時間ほどかかる場合もあります。

また、回数・期間については、基本的に1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで調停期日が実施され、調停が終了するまでには半年から1年ほどかかるものもあります。

お互いの意見の対立が激しい場合には、調停が1年以上かかる事案もあります。

面会交流調停を拒否・欠席するリスクや影響

面会交流調停を正当な理由なく拒否したり欠席したりした場合のリスクや不利な影響について説明します。

まず、調停は家庭裁判所での手続きであり、正当な理由がないまま欠席をすると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(家事事件手続法258条1項、同法51条3項)。ただ、この過料が命じられるケースは極めてまれであり、実務上はほとんどみられません。

もっとも、調停はあくまでも話し合いの手続きであるため、正当な理由のない欠席が続ければ、調停は不成立として終了することになります。その場合には、審判という手続きに移行することになり、裁判官が一方的に面会交流の内容を決定することになります。

このとき、当事者の一方が正当な理由のない欠席を繰り返して何らの対応もとらない場合は、裁判所は、他方当事者の意見や希望のみを前提に判断することになるため、自分の意見や希望が反映されないまま判断が下されることになります。

この意味で、面会交流調停を拒否・欠席した当事者にとっては不利な内容の判断が下されるリスクがあります。

面会交流調停で聞かれることとは?

では、面会交流調停では、どのようなことが聞かれるのでしょうか。

ここでは、申立人が聞かれること、相手方が聞かれること、共通して聞かれることについて表でまとめて説明します。

| 質問項目 | 申立人が聞かれること | 共通して聞かれること | 相手方が聞かれること |

| 面会交流の希望 | 申立ての理由・経緯 | 互いの理由・意見についての意見・反論 | 面会交流の申立てに対する意見・反論 |

| 子どもとの関係及び子どもの意向 | 現在の面会交流実施状況 | 両者が自身及び他方当事者の過去及び現在の子どもとの関係についてどう考えているのか | 子どもが面会交流を望んでいるのか・面会交流をどう受け止めているのか |

| 面会交流の具体的内容 | 面会交流の頻度・方法についての具体的希望 | どのような形であれば面会交流を実施することで折り合いがつくか | 申立人側の主張に対する意見・反論 |

| 過去の面会交流や実施にあたっての 安全面について |

過去に面会交流をしていた場合はその際の状況 面会時に子どもの安全について理解できているか |

過去の面会交流の有無・状況 面会の際に第三者の立ち会い等の配慮の要否 |

過去の面会交流でトラブルがあればその内容と経緯 面会交流にあたって心配している点 |

面会交流調停で面会が認められないケース

面会交流は原則として認められるものですが、すべてのケースで認められるわけではありません。

そもそも、面会交流は、子の福祉のための制度になります。そのため、反対に、子どもの福祉に重大な悪影響を及ぼすと判断される場合には、面会が制限されたり、認められなかったりすることがあります。

例えば、子どもに対する虐待や暴力、親による深刻な精神的問題や薬物・アルコール依存、子どもが面会を強く拒否している場合など挙げられます。

また、面会時に子どもを連れ去るおそれがあると見なされた場合や面会交流の実施方法の取り決めを守らない場合も、面会が認められないことになります。

面会交流調停の流れとは?

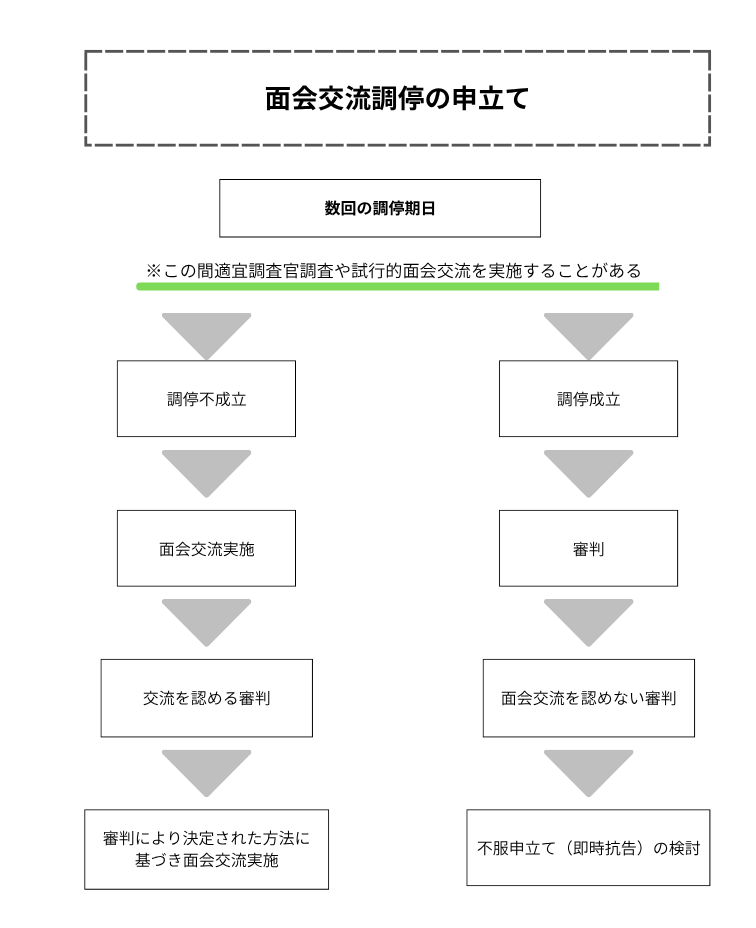

面会交流調停の流れについて図で示すと以下のとおりになります。

面会交流調停が難航している場合は調査官調査が入ることも

面会交流調停が当事者間で折り合わず難航している場合、家庭裁判所が家庭裁判所調査官による調査を命じることがあります。

家庭裁判所調査官は、心理学や教育学の専門的知識を有する方々で構成されています。

面会交流調停において、調査官は、親子や親同士の関係、子どもの意思や生活状況などを調査し、調停委員や裁判官に報告書を提出します。

かかる調査結果は、子どもの福祉を最優先とした面会交流の可否や条件を判断する際の重要な資料とされます。

面会交流調停を成立させるためのポイント

面会交流調停が調停成立となるためのポイントはどういったところにあるのでしょうか。以下で面会交流調停を成立させるためのポイントを3点ほど挙げます。

子どもの福祉を最優先に考えること

面会交流調停において、最も重視されるのは制度の根幹の趣旨である「子どもの福祉」です。互いの親の感情よりも、子どもの健やかな成長や子ども自身の安定した生活が判断基準となります。そのため、「会いたい」「会わせたくない」という親の希望をやみくもに主張するのではなく、子どもの年齢、生活環境、学校や習い事への影響、子ども自身の意向や心理的な負担などを冷静に考慮する姿勢が必要です。家庭裁判所も、子どもにとって最も良い形の面会交流の実施を検討することになります。

したがって、親が自分の希望ではなく、子どもの立場に立って意見を述べることで、調停が成立する方向に向かいやすくなります。

離婚や婚姻費用・養育費など夫婦間の他の紛争とは切り離して考える

面会交流調停ではしばしば離婚の有無や婚姻費用・養育費の問題とからめて、面会交流を認めないと主張されることがあります。しかし、上述のとおり、面会交流は子どものための制度であり、両親の離婚の有無や、婚姻費用・養育費の問題とは別の制度になります。

したがって、面会交流の話し合いをスムーズに進めるためには、こういった別の論点について面会交流の方に持ち込まず(あるいは持ち込みすぎず)、あくまでも「子どもの福祉」の観点から何がベストかを議論することが肝要です。

冷静かつ誠実な態度で臨み調停委員の信頼を得る

調停ではお互い感情的になりやすい場面もありますが、冷静で誠実な態度を保つ必要があります。

そして、面会交流調停を成立させるためには、調停委員の信頼を得ることが重要なポイントになります。調停委員も親同士の冷静な対話を促したいと考えているため、自分の意見は落ち着いて論理的に伝えることが信頼につながります。

また、子どもとの関係が良好であることや、面会交流についてどれだけ真剣に考えているかを伝えること、面会交流のルールを遵守して実施できることなどを示すためにも、誠実な態度で臨むことが、調停成立の鍵となります。

面会交流調停を申し立てる際の方法

面会交流調停を申し立てるには、家庭裁判所に面会交流調停申立書や必要書類を郵送又は持参により提出する必要があります。

申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者で合意した家庭裁判所になります。

提出に際しては、申立書のほか次項の戸籍謄本などの必要書類を添付し、申立費用(収入印紙や郵便切手代)も必要になります。提出後、裁判所から調停期日が通知され、調停が始まります。

必要書類

面会交流調停申立てに必要な書類は以下のとおりです。

・調停申立書及びその写し 各1通

→申立人と相手方の氏名・住所、子ども情報、申立ての趣旨・理由を記載します。

・事情説明書 1通

→申立ての動機、これまでの面会交流状況、未成年者の状況で心配なことの有無・内容等を記載します。

・進行に関する照会回答書 各1通

→申立て前の協議の状況、相手方が裁判所の呼出しに応じると思うか否かを記載します。

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

| これらの書類の書式については、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_30/index.html |

必要な費用

面会交流調停の申立てに必要な費用は、収入印紙1200円(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手(1000円から2000円ほど。

裁判所によって合計金額と内訳が異なる。申立先裁判所に確認可。)

面会交流調停後、取り決めが守られない場合の対処法

面会交流調停が成立し、面会交流を実施すること及びその内容について合意に至ったのにも関わらず、面会交流を拒絶されてしまった場合は、どういった対処法があるのでしょうか。

履行勧告

面会交流調停で取り決めた内容が守られない場合、まず、家庭裁判所に「履行勧告」を申し出ることができます。

履行勧告とは、調停で合意した面会交流の実施を促すために、裁判所が相手方に対して内容を守るよう勧告する制度です。

強制力はありませんが、裁判所からの正式な勧告であるため、多くの場合、一定の心理的プレッシャーとなり、履行に向けた改善が期待できます。費用はかからず、申立書を裁判所に提出することで手続きが可能です。

ただし、履行勧告でも改善されない場合には、下記の間接強制など他の法的手段を検討する必要があります。

再調停

また、再度、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることも可能です。これを再調停と呼び、状況の変化や新たな事情を踏まえて、面会の方法や頻度などを見直したり、より詳細に取り決めたりするために行われます。

特に子どもの成長や生活環境の変化がある場合には、柔軟な対応が求められるため、再調停は有効な手段となりえます。

強制執行(間接強制)

そして、相手方が正当な理由なく履行しない場合には、「間接強制」という強制執行による法的手段を家庭裁判所に申し立てることができます。これは、一定の金銭的負担(例えば「1回面会を拒否するごとに○万円」など)を課すことで、面会交流の履行を促す制度です。

面会交流については、子どもを無理矢理連れてくるような強制執行の方法は問題があるとしてとられておらず、経済面で心理的圧力をかけて間接的に履行を求める方法がとられています。

この間接強制が認められるためには、面会交流の取り決め内容が特定されていることが必要になります。

申立てには、間接強制の申立書、執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書等)、債務名義の正本送達証明書が必要になり、申立てに必要な費用は、収入印紙2000円及び連絡の郵便切手が必要です。

面会交流を弁護士なしで進めるデメリットやリスク

面会交流調停は弁護士なしで進めることも可能です。しかし、自分自身で進める場合、デメリットやリスクがあります。

まず、法律や手続きに不慣れなため、知らずのうちに自分にとって不利な内容で話が進み、そのまま合意をしてしまう可能性があります。

また、紛争当事者にはなるため、感情的になり、冷静な主張が難しくなり、調停委員に正確な事情を伝えられないこともあります。

さらに、相手方に弁護士がついていると交渉力に差が出てしまうことも考えられます。

そして、調停の準備や書面の作成、期日の対応等を全て自分ひとりで進めなければならなくなるため、心身ともに負担がかかることとなります。

面会交流調停を弁護士に相談した場合の費用はいくら?

では、面会交流調停を弁護士に依頼した場合の費用はいくらくらいになるのでしょうか。ここでは、弁護士費用の相場等について解説します。

弁護士費用は誰が負担する?

弁護士費用については、弁護士に依頼した依頼者自身が負担することになります。

面会交流調停においては、相手方に負担させるということはできず、ご自身で弁護士費用を払うことが原則になります。

弁護士費用の内訳と相場

では、面会交流調停を弁護士に依頼した場合の弁護士費用はいくらくらいになるのでしょうか。ここでは、弁護士費用の内訳とその相場についてご紹介します。

まず、ざっくりと全体でいくらくらいかかるのかという点では、法律事務所によって異なりますが、だいたい30~60万円程度、高いところでそれ以上の金額になります。

それでは、個々の内訳ごとにみていきましょう。

弁護士費用に関しては、現在は自由化され、法律事務所ごとに報酬の基準が異なりますが、かつては、弁護士報酬に関して弁護士会の基準が存在していました(旧報酬規程)。今でもこの旧報酬規程に則って弁護士費用を定めている事務所が多いため、旧報酬規程の弁護士費用の内訳をご紹介します。

| 報酬の種類 | 支払い時期 | 弁護士費用 |

| 法律相談料 | 正式依頼前の法律相談時 | 30分ごとに5000円~1万円 |

| 着手金 | 正式依頼時 | 15万円~30万円程度 |

| 報酬金 | 案件の終了時 | 15万円~30万円程度 ※事件終結時の成果により大きく異なりうる |

| 実費 | 都度又は終了時 | 数千円から数万円 ※遠方の場合、交通費・宿泊費がかさむこともある |

| 日当 | 都度又は終了時 | 3万円~10万円 ※弁護士が出張したときにかかる費用ですが、上記より安い事務所やそもそも請求しない事務所もあります。 |

弁護士費用については、各法律事務所のホームページや法律相談の際に、ご確認ください。

なお、面会交流調停にかかる弁護士費用の相場及び費用を抑える方法については、下記のリンク先の記事もご参照ください。

面会交流調停に関するよくある質問

質問1:

面会交流調停では、子どもの面会交流の回数や方法についてどのように取り決められるのですか。

A:面会交流調停では、子どもの年齢・性別・性格や生活状況、親子の関係性などを考慮しながら、「子どもの福祉」という制度根幹の目的にかなうように、交流の回数や方法を具体的に話し合います。そのため、事案に応じて異なりますが、面会交流の頻度や、具体的な日時・場所、交流方法、宿泊の有無まで詳細に取り決められます。

また、この際、必要に応じて段階的な面会や第三者の立ち会いを加えることもあります。このような話し合いに際しては、調停委員が間に入り、双方の希望・意見及び子ども自身の意向を調整して事案に応じて柔軟に決定されます。

質問2:

面会交流調停での話し合いがまとまらない場合はどうなるのですか。

A:面会交流調停を行っても話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、調停手続き自体は終了します。

その後、引き続き「審判」手続きに移行し、裁判所が一方的に審判によって結論を示すことになります。もし、この審判の内容に不服がある場合は不服申立て(即時抗告)をすることができます。

質問3:

離婚調停と面会交流調停は同時に行うことは可能ですか。

A:離婚調停と面会交流調停は、別の事件として扱われますが(事件番号もそれぞれ別に割り振られます)、同じ家庭裁判所に係属している限り、実際には柔軟に調整されて、同時に行われることが多くあります。

調停の期日についても同じ日に同時に手続きを進めることが多いです。

質問4:

面会交流調停において、面会交流自体を拒否することはできますか。

A:面会交流調停において、面会交流自体を一方的に拒否することは原則として認められていません。面会交流はあくまで子どもの福祉のための制度で、子どもの健全な成長のために、原則として親子の交流を維持すべきと考えられているためです。

ただし、相手が子どもに暴力をふるっていた、連れ去りのリスクがある、子どもが強く拒否しているなど、むしろ子どもの福祉に悪影響があると判断される場合には、面会交流を制限または拒否できる可能性があります。

このような場合は、具体的な事情を調停委員の方々に論理的かつ丁寧に説明することが重要です。

質問5:試行的面会交流とは何ですか。

A:試行的面会交流とは、面会交流の可否や方法を判断するために、家庭裁判所の調査官が立ち会いながら、子どもと非監護親との実際の交流の様子を観察する手続きになります。

この試行的面会交流の流れとしては、家庭裁判所の裁判官が、必要があると認めた場合に、調査官に対して調査命令を出し、当事者や子どもとの事前の個別面接を経て、実際に試行的面会交流が実施されます。

実施場所としては、家庭裁判所内にあるプレイルームが使用され、このプレイルームはマジックミラーとなっているため、調査官や他方の親、代理人弁護士がマジックミラー越しに面会交流の様子を観察します。

質問6:

面会交流で一度取り決めたものを変更したい場合はどうすればいいですか。

A:まずは、当事者同士で話し合って変更に合意することができれば変更することができます。そして、当事者同士の話し合いでの変更が難しい場合は、再び面会交流調停を申し立てて、面会交流のルールを再度取り決めるということが可能です。この場合は、変更を希望する理由、子ども意向や生活環境の変化等を説得的に主張することが必要です。

まとめ

以上いかがでしたでしょうか。今回は面会交流調停について解説してきました。

面会交流調停は、子どもが非監護親と交流するための取り決めを行う重要な手続きです。申立てから複数回の調停期日、場合によっては調査官調査や試行的面会交流を経て、事案に応じて柔軟に調整されます。子どもの福祉を最優先に、柔軟かつ冷静に対応することがポイントになります。

状況に応じた適切な対応が求められるため、面会交流調停を検討されている方や面会交流調停でお困りの方は、離婚や男女問題に強い弁護士にご相談ください。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件

- プロフィール

- 京都府出身

同志社大学法学部法律学科 卒業

同大学大学院 修了

北河内総合法律事務所 入所

弁護士法人アディーレ法律事務所 入所

東京スタートアップ法律事務所 開設