前科とは?前科持ちは就職でバレる?仕事や生活への影響や前歴との違い

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

「前科」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、その具体的な内容を知らない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、前科とは何なのか、前科があるとどのような影響があるのか等について詳しく解説いたします。

そもそも前科とは?

まず、「前科」とは、過去に有罪判決を受けたことを意味します。

そのため、逮捕をされたり、取調べを受けただけでは、「前科」がつくことはありません。

前歴との違い

前科と似ている言葉として「前歴」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。

「前科・前歴」という表現もありますが、「前歴」とは、捜査の対象となった経歴を意味します。

そのため、前科がつかなくとも、前歴がつくということはあります。

前科持ちの影響とは?

前科がつくと何かしらの悪い影響があるだろうと考える人は多いと思います。

では具体的にはどのような影響があるのでしょうか。

ここでは、その「影響」についてご説明いたします。

仕事への影響

前科がつくと、就職活動や、資格などに影響があります。

就職について

前科があれば、採用段階において不利益に考慮されるケースがあります。

また、履歴書について指定がなければ良いですが、指定の履歴書に賞罰欄がある場合は注意が必要です。

賞罰欄に前科を記載したくない気持ちは理解できますが、前科なしと記載すれば経歴詐称となります。

面接においても、「前科なし」と嘘をつけば、経歴詐称になります。そして、経歴詐称となれば、解雇されるリスクがあります。

資格について

医師や弁護士等の資格によっては、前科が欠格事由となることがあり、前科がついたことで資格を失うということもあります。

前科が欠格事由となるかは資格によりけりなので、前科がある場合は、その資格と前科との関係について調べる必要があります

ローン等への影響

前科や前歴を申告しなければならない義務はありませんし、前科や前歴があるかは、お借り入れや住宅ローンの審査対象でもないので、直接的にローンの審査に影響することはありません。

しかし、刑務所に入っていた期間において、延滞等により信用情報が傷ついている場合は、ローンの審査に影響があると言えるでしょう。

結婚への影響

戸籍や住民票等の書類に前科は記載されません。

そのため、恋人や配偶者には、「前科がある」とあなたが明かさなければバレることはないかも知れません。

しかし、何かのきっかけであなたの前科がバレた場合、前科があることが離婚の原因となる可能性があります。

つまり、前科によっては、「婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条1項5号)」に該当し、離婚が法的に認められる可能性があるのです。

海外旅行への影響

基本的に海外旅行にあたって前科が影響するケースは多くないと思いますが、中には、犯罪経歴証明書などの提出が必要な場合があります。

そのため、前科があると海外旅行が制限される可能性があります。

生活保護や年金への影響

前科があっても、生活保護や年金を受給することはできます。

しかし、刑務所に入っている間において、国民年金や厚生年金等を受け取ることはできますが、生活保護はストップしますので受け取ることができません。

再犯時への影響

再犯については、刑法第56条が規定しており、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」とされています。

そして、刑法第57条は、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と定めています。

そうすると、再犯の場合、法定刑が2倍の長さになる可能性があるのです。

また、上記「再犯」に当たらない場合でも、量刑上厳しく判断される可能性があります。

前科は消える?

ここまで前科が与える影響についてみてきましたが、不利益があるとなると、前科を消すことはできないのかと考えるのが自然です。

では、前科が消えることはあるのでしょうか。以下、ご説明いたします。

前科が消えることはない

残念ながら、一度ついた前科が消えることはありません。

そのため、前科を背負うことが辛いと考えるのであれば、前科がつかないように行動するほかありません。

刑の言い渡しは効力を失うことがある

前科が消えることはありませんが、刑の言い渡しが効力を失うことがあります。

刑の言い渡しが効力を失った場合、犯罪経歴証明書に前科が記載されなくなったり、資格の再登録が可能となったり、前科にかかる不利益が解消されることになります。

そして、「刑の言い渡しが効力を失う」タイミングとしては、①刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、その猶予の期間を経過したとき(刑法第27条)②拘禁刑以上の刑の執行が終わり、又はその執行の免除を得た者が、罰金以上の刑を受けることなく10年を経過したとき(刑法第34条の2第1項前段)③罰金以下の刑の執行が終わり、又はその執行の免除を得た者が、罰金以上の刑を受けることなく5年を経過したとき(同項後段)が挙げられます。

前科持ちを回避する方法とは?

前科持ちを回避するためには、検察官による起訴を避ける(=不起訴処分を獲得する)ことが極めて重要です。

なぜなら、起訴がされると、99.9%の確率で有罪となりますので、「起訴=前科がつく」という結果に繋がりがちだからです。

示談

被害者と示談が成立し、被害者があなたの刑事処罰を望まないという状況であれば、不起訴となる可能性があがります。

示談成立のために弁護士を依頼する人も多いところです。

弁護士のサポートを受けること

弁護士はあなたの味方ですので、取調べの対応や裁判についても適格なアドバイスを行います。

信頼できる弁護士を選ぶことが不起訴への第一歩となるでしょう。

まとめ

一度ついた前科が消えることはありませんし、前科があることによる不利益は大きいものです。

そうすると、前科をつけないということが重要であり、そのためには弁護士に相談することが必須です。

前科をつけないために不起訴を目指すとすると初動が大切ですので、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

よくある質問

前科とは?

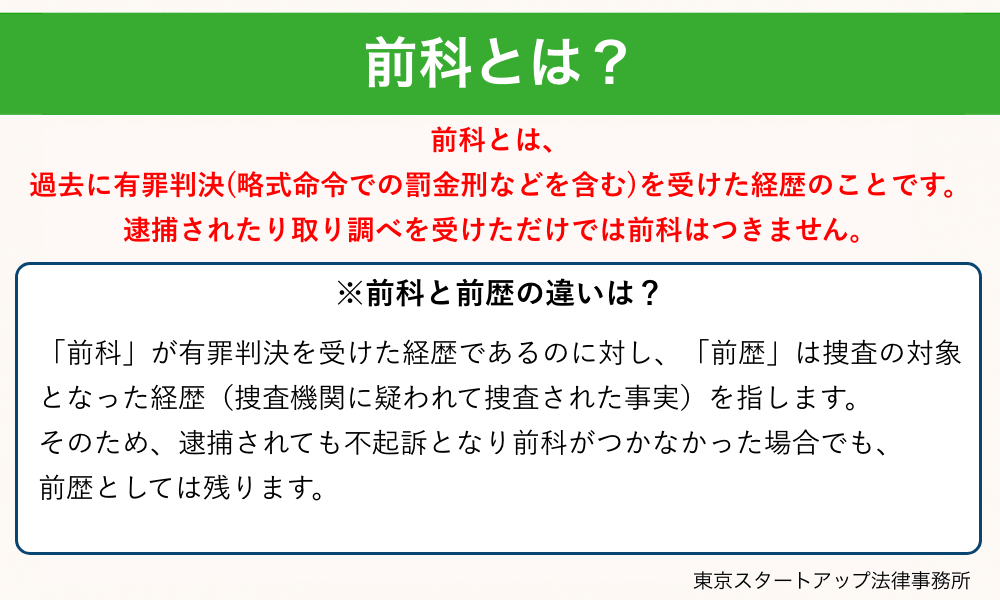

前科とは、過去に有罪判決(略式命令での罰金刑などを含む)を受けた経歴のことです。逮捕されたり取り調べを受けただけでは前科はつきません。

前科と前歴の違いは?

「前科」が有罪判決を受けた経歴であるのに対し、「前歴」は捜査の対象となった経歴(捜査機関に疑われて捜査された事実)を指します。そのため、逮捕されても不起訴となり前科がつかなかった場合でも、前歴としては残ります。

前科持ちの就職への影響は?

採用段階で不利益に考慮される場合があります。履歴書に賞罰欄がある場合や面接で聞かれた際に、前科を隠すと「経歴詐称」として解雇されるリスクがあります。また、医師や弁護士など一部の国家資格では、前科が欠格事由となり資格を失う可能性があります。

前科は消える?

一度ついた前科の記録そのものが消えることはありません。ただし、一定期間(執行猶予期間の経過や、刑の執行終了から10年など)が過ぎれば「刑の言い渡しの効力」が失われ、犯罪経歴証明書に記載されなくなるなど、社会的な不利益は解消されていきます。

前科持ちは回避できる?

前科をつけないためには、検察官に「不起訴処分」にしてもらう必要があります。理由は、起訴がされると、99.9%の確率で有罪となり、「起訴=前科がつく」という結果に繋がりがちだからです。不起訴を獲得するには、被害者と早期に示談を成立させたり、弁護士を通じて再犯防止策や反省の情を主張したりすることが重要です。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務