拘置所とは?生活や刑務所・留置施設の違いを徹底解説!

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

身近な人が逮捕されてしまうことを想像してみてください。

家族のこと、育児のこと、仕事のこと、実家のことなど、話したいことがたくさんあると思います。

しかし、どこに行ったら会えるのか、どうすれば会えるのでしょうか。

これから、収容施設の1つ、拘置所について説明します。

拘置所の特色を刑務所や留置施設との違いを含めて説明し、面会や差し入れなどの注意点についても、説明したいと思います。

拘置所とは?

身近な人が逮捕されてしまうことを想像してみてください。

家族のこと、育児のこと、仕事のこと、実家のことなど、話したいことがたくさんあると思います。

しかし、どこに行ったら会えるのか、どうすれば会えるのでしょうか。

これから、収容施設の1つ、拘置所について説明します。

拘置所の特色を刑務所や留置施設との違いを含めて説明し、面会や差し入れなどの注意点についても、説明したいと思います。

| 参考:刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)(法務省) https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse03.html |

収容対象と施設の目的

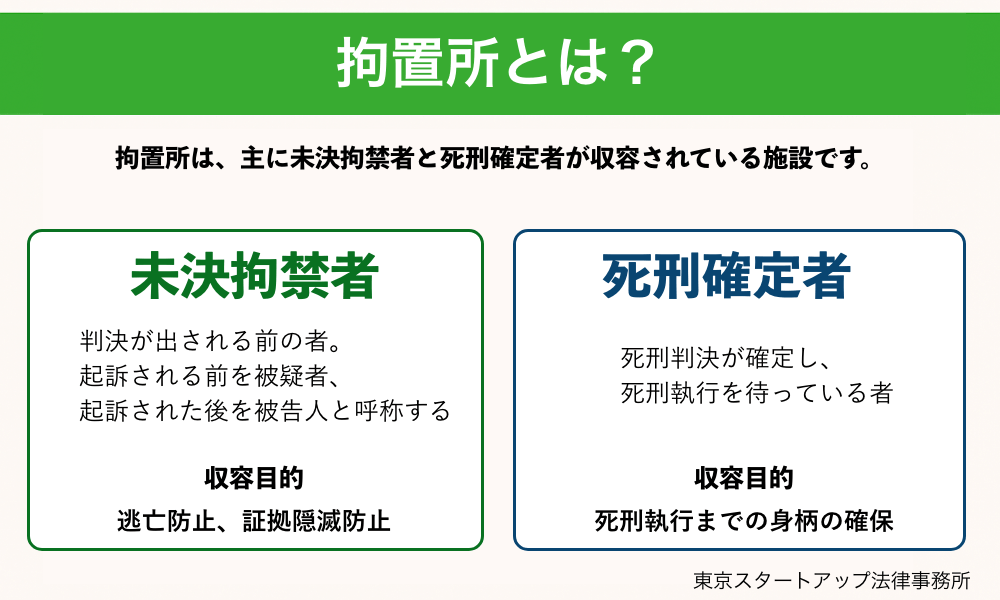

前述のとおり、拘置所は、主に未決拘禁者と死刑確定者が収容されています。

未決拘禁者は、起訴される前の捜査段階の者(被疑者)と起訴され判決を待つ者(被告人)に分かれます。

未決拘禁者は有罪判決が確定しておらず、無罪推定の原則が適用されます。

つまり、未決拘禁者に対しては、罰を与えるために収容しているわけではないというのが建前です。

身柄拘束(勾留)の目的である逃亡を防止したり、証拠を隠したりすることを防いだりするために収容されます。

死刑確定者は、死に直面しており、精神的に不安定になることが予想されます。

そこで、死刑執行までの身柄の確保を収容目的としつつ、心の平穏にも配慮して、未決拘禁者に準じて、比較的緩やかに処遇されているといわれています。

| 収容対象者 | 対象者の概要 | 収容目的 |

|---|---|---|

| 未決拘禁者 | 判決が出される前の者。起訴される前を被疑者、起訴された後を被告人と呼称する | 逃亡防止、証拠隠滅防止 |

| 死刑確定者 | 死刑判決が確定し、死刑執行を待っている者 | 死刑執行までの身柄の確保 |

拘置所の主な機能

以上のとおり、拘置所の主な機能をまとめると以下のようになります。

未決拘禁者の逃亡防止

まず、刑事裁判を確実に行うため、未決拘禁者が逃亡するのを防止する機能があります。

未決拘禁者には無罪推定の原則が適用されますから、本来的には身体拘束されるいわれはなく、逃亡防止をしなければならないのは例外的な場合に限られるはずです。

ただ、実務的には、単身者であったり独り暮らしであったりする程度で、「逃亡すると疑うに足りる相当な理由」があると認められやすい傾向にあります。

未決拘禁者の証拠隠滅防止

次に、やはり刑事裁判を確実に行うため、未決拘禁者が証拠を隠したり捨てたりすることを防止する機能があります。

無罪推定の原則がありますので、弁護人との書類などの授受は比較的緩やかに認められています。

死刑確定者の身柄確保

最後に、死刑が執行されるまでの間、死刑執行者の身柄を確保する機能があります。

未決拘禁者に準じた処遇を行うので、未決拘禁者と同様拘置所に収容されることになります。

| 参考:平成20年版 犯罪白書 第2編/第4章 成人矯正(法務省) https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/55/nfm/n_55_2_2_4_0_0.html |

拘置所への収容理由

以上のように、拘置所は、主に未決拘禁者と死刑確定者を収容することになります。

死刑確定者は、通常は拘置所で判決を待っていますので、死刑判決確定と共にそのまま拘置所に留まります。

他方、未決拘禁者はどのようにして収容されるのでしょうか。

ここでは、逮捕から始まり、被疑者勾留を経て起訴され、被告人勾留に至るまでの、一般的な流れをご説明します。

逮捕から収容までの流れ

多くの事件では、警察官が逮捕をします。逮捕されると、多くは警察署内の留置施設に収容されます。

留置施設に収容されるに当たって、指紋の採取と写真撮影が行われます。

逮捕の翌日が多いですが、検察庁に送られます。

検察官が勾留の要否を検討し、勾留する必要があると考えれば、裁判所に勾留請求(身体拘束をしてほしいと請求すること)を行います。

裁判所は、勾留請求に理由があると判断すれば、勾留決定(原則10日の身体拘束を認める決定)を出します。

この被疑者勾留期間中に、起訴すべきかどうか捜査されます。この間も、基本的には留置施設に留まります。

起訴されると、被疑者勾留は被告人勾留に自動的に変わります。

比較的短期間で終わる裁判では、判決が出されるまで留置施設のままということもありますが、判決直前に拘置(支)所に移送されることもあります。

裁判員裁判のような長期間かかる裁判であれば、裁判が始まる前に拘置(支)所に移されることがほとんどです。

このように、「拘置所は未決拘禁者を収容する場所」と書きましたが、実際は第1審判決直前くらいまでは留置施設に留まっていることが多いといえます。

勾留が必要な状況

勾留は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で、かつ①住居不定、②証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合の3つのうちどれか1つがある場合に認められます。

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合

犯罪の嫌疑があるという条件ですが、実務上緩やかに「嫌疑あり」とされています。

住居不定

いわゆるホームレスの場合だけでなく、住居がよく分からない場合も含まれます。

証拠隠滅

物的証拠の隠滅(凶器の破棄など)だけでなく、人的証拠の隠滅(目撃者への働きかけなど)が疑われる相当な理由がある場合も含まれます。

逃亡

前述のとおり、単身者などであれば逃亡が疑われる相当な理由があると認められやすい傾向にあります。

勾留期間と延長手続

起訴される前の勾留(被疑者勾留)は、原則として10日と定められています。

ただし、「やむを得ない事由」がある場合には、さらに10日延長できるとされています。

実務上では、「取調べ未了」「解析未了」など捜査が終わっていないことを理由に比較的緩やかに延長されてしまうので、勾留延長についても必要に応じ争っていくことが重要です。

起訴されると、被疑者勾留が自動的に延長になり、勾留が続きます(これを被告人勾留といいます)。

被告人勾留は2か月ですが、「特に継続の必要がある場合」には1か月ごとに更新されます。

実務上、「特に継続の必要がある場合」は広く認められており、半ば自動的に延長されていきます。

更新の回数にも制限はありませんので、裁判が終わるまで被告人勾留は続いていきます。

そこで、起訴後は、保釈が大事になってきます。

拘置所と刑務所の違い

これまで、拘置所について説明してきました。

似たような施設として、刑務所が知られています。

拘置所も刑務所も、同じ刑事施設として位置づけられていますが、主な被収容者が異なります。

被収容者が異なることによって、目的や被収容者の処遇が変わってきます。

以下では、拘置所との違いに触れつつ、刑務所について説明したいと思います。

未決・既決の違い

刑事裁判で有罪無罪の判決が確定するまでの状態(被疑者段階と被告人段階)を未決、確定した後の状態を既決と呼んでいます。

受刑者は、既決のうち、いわゆる実刑判決が確定し収容された者を指します。

先に述べたとおり、拘置所は、主に未決拘禁者を収容する場所です。

他方で刑務所は、主に受刑者を収容する場所です。

すなわち、裁判が確定するまでは、多くは拘置所にいることになります。

判決が確定すると、刑務所に移送されることになります。

受刑者は、無罪推定の原則が及ばなくなります。

そこで、刑務所は「罰」としての側面が強くなります。

みなさんがイメージされる「塀の中」というのは、刑務所に収容されていて受刑中の状態のことだろうと思います。

目的と役割の違い

このように、拘置所は未決拘禁者を、刑務所は受刑者を収容するという違いがあります。

つまり、刑務所は、拘禁刑(従来懲役刑や禁固刑と呼ばれていたもの)の執行を行い受刑者を更生させるための施設であり、簡単に言えば主に罰を与えるための場所です。

他方、拘置所は、裁判を確実に行うという目的で身体拘束をするのであって、罰を与えるためではありません。

このように、両者は目的が異なりますから、その処遇の仕方も変わってきます。

すなわち、刑務所は、罰を与えるところですから、刑務作業などもありますし、面会の制限などもあります。

他方、拘置所は、罰を与えるところではないので、刑務作業はなく、面会もある程度自由に許されます。

もっとも、拘置所(警察署であれば留置施設)であっても、長期間拘束されるなどして事実上の罰ではないかと思われることもあります。

生活の自由度の違い

拘置所は、罰を与えるための場所ではないので、被収容者の生活は比較的自由です(ただし、そうはいってもかなりの制限が加わります。詳しくは後述します)。

他方、刑務所は、主に罰を与えるための場所ですので、被収容者の生活は厳しく制限されます。

受刑者の生活は管理され、できることも限られます。

例えば面会は、親族など受刑者と一定の関係がある者に制限され、回数も受刑者に応じて定められます。

手紙も受け取りは比較的自由にできますが、受刑者から発信できる回数は限られています。

また、懲役刑であれば刑務作業が義務付けられていますし、2025年から導入予定の拘禁刑では、受刑者に応じて刑務作業が義務付けられることもあります。

拘置所の種類と施設数

再び拘置所の話に戻します。

先に述べたとおり、拘置所は全国に8か所あり、さらに約100か所の拘置支所が置かれています。

拘置所及び拘置支所は、法務省設置法に基づき、法務省が所管する施設です。

拘置所は、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に基づき、東京拘置所、立川拘置所、名古屋拘置所、京都拘置所、大阪拘置所、神戸拘置所、広島拘置所及び福岡拘置所の8か所とされています。

拘置支所は、拘置所の支所のほか、刑務所の支所として設置されることがあります。

近年拘置支所が廃止や収容停止となることが多く、社会復帰への影響などが指摘されています。

本所・支所の役割

拘置所も拘置支所も、役割はほとんど変わりません。

前述のとおり、拘置(支)所は、死刑確定者のほか、未決拘禁者を収容しています。

ただ、本所・支所ともに満員に近く、空くのを待っているような状態が全国的に続いています。

拘置所では未決拘禁者を十分に収容できているとは言い難いです。

ほとんどの未決拘禁者は留置施設に留め置かれ、第1審判決の直前など、起訴から長期間経過してから拘置(支)所に移送されるというのが実態です。

したがって、未決拘禁者の処遇は主に留置施設が担っていることになります。

留置施設は法務省の所管ではなく、警察署(=捜査機関)内にあり、長時間の取調べを行いやすくなっているなどの指摘があります。

全国の拘置所の配置状況

前述のとおり、拘置所は、東京拘置所、立川拘置所、名古屋拘置所、京都拘置所、大阪拘置所、神戸拘置所、広島拘置所及び福岡拘置所の8か所です。

このように、拘置所は大都市に配置されています。

ただ、大都市の中心にはなく、最寄り駅からバスで行くような距離にあることが多いです。

他方、拘置支所は、約100か所あり、各地の地方都市にあります(交通の便が良くないところが多いのは、拘置所と同じです)。

前述のとおり、近年、いくつかの拘置支所は廃止や収容停止となっています。

主に施設の老朽化が理由とされています。

ただ、拘置支所がなくなると、遠方の拘置(支)所に収容されることになり、弁護人が接見しにくくなって防御しづらくなるほか、親族なども面会しにくくなります。

拘置所での生活

前述のとおり、拘置所は主に未決拘禁者が収容される施設であり、刑務所ほど厳しい規律があるわけではありません。

ただ、実際は、多くのきまりがあり、被収容者は決められたスケジュールのもとで生活しています。

法務省が公開している資料の中に、「未決拘禁者等生活の心得」(大阪拘置所)というのがあります。

この中に「一日の生活」という項目があるので紹介します。

| 参考:未決拘禁者等生活の心得(大阪拘置所) https://www.moj.go.jp/content/001422168.pdf |

1日の基本的な時間

起床は午前7時30分で、ほどなくして朝食が始まります。

昼食は午前11時45分です。

昼食が終わると、午後2時まで午睡の時間です。午睡とは、横になれる時間のことです。

夕食は午後4時です。

午後5時30分になると、就床(寝具を敷いて横になること)ができます。

午後9時には就寝です。

決められた時間以外が余暇時間(自由時間)です。

ちなみに、留置施設の場合は、もう少し夕食が遅いです。

弁護人はいつでも接見に行くことができますが、ご飯の時間や就寝(準備)時間は避ける弁護士もいます。

拘置所は、弁護士であっても基本的に平日日中のみ接見ができ、昼食時間は会えません。

夜間接見や休日接見は、事前に問い合わせておく必要があります。

食事・運動・入浴

拘置所での食事は3食決められた時間に食べます。

経験上、そこまでまずくないという被収容者が多いですが、量は物足りないという方が多い印象です。

決められた日にお菓子などを購入でき、運動不足もあいまって意外に痩せないとおっしゃる方もいました。

運動は、居室内で体操をしたり、運動場で運動をしたりします。

大坂拘置所は午前に30分実施するとのことですが、確かに午前中に接見に行くと待たされることがあります。

入浴は、大阪拘置所では1週間に3度(通常入浴とシャワー入浴)があり、15分や7分以内などと定められています。

夏は入浴回数を増やしている拘置所もあります。

拘置所での面会方法

拘置所での面会は、昼の時間を除き平日日中です。

面会時間は案外早く締め切られてしまうので注意が必要ですが、一番の注意点は1日の面会回数です。通常1日1回と定められています。

つまり、ある被収容者に会いたいという人が複数いる場合、その日先に面会した人がいれば、後から面会に行った人は面会できないということになります。

親族間で行く日をずらしたり、一緒に行ったりなど調整が必要です。

面会可能な人物

未決拘禁者との面会は、基本的に誰でも可能です。

1回3名まで、1日1回までと決められていることがほとんどですから、制限に引っかからないよう調整する必要があるのは前述のとおりです。

ただ、逆に、1回の時間制限もありますから、あまり多くの人数で行くと十分に話せなくなることもあります。

乳児であっても面会できます。拘置所によっては乳児は制限人数には数えないこともありますので、詳しくは面会に行く拘置所にお問い合わせください。

原則として日本語によることが必要です。日本語による意思疎通が難しい場合には、事実上面会がうまく行かないことも多いと思います。

面会するには、拘置所で決められた書類に名前などを記入し、身分証を示します。

その後、呼ばれるまで待合室で待ちます。状況によってはかなり待たされることもあります。

面会時の持ち込み

面会の受付をすると、ロッカーの鍵を渡されます。

面会に当たっては、携帯電話、録音機、パソコンなどの電子機器のほか、タバコなども持ち込むことができません。

面会の前に、これらのものをロッカーに入れておく必要があります。

さらに、金属探知機によるチェックも行われます。

メモ帳や筆記用具は基本的に許されます。

面会の内容はボイスメモなどには残せませんので、紙に残しましょう。

なお、拘置所の職員も立ち会います。メモを見せようとしたり見えていたりすると注意を受けることがあります。

拘置所への差し入れ

拘置所への差し入れは、かなり制限されます。

原則として誰でも差し入れることはできるのですが、品目や数量が制限されます。

拘置所内の安全を確保することなどがその理由です。

差し入れることができない物を持参しても、持ち帰るよう指示されます。

近年では年々制限が厳しくなっているようにも感じられます。

ここではよくある制限について記載しますが、これ以外の制限もありますのでご注意ください。

差し入れ可能な品目

差し入れ可能なもので、よく差し入れを頼まれるのが衣類、書籍、お金です。

衣類は、伸縮性のあるものなどは差し入れることができません。

下着以外は洗濯してもらえないことが多いので、着た服を宅下げして親族に洗濯してきてもらう方もいます。

書籍も制限がありますが、パズル雑誌は基本的に差し入れできないのでご注意ください。

漫画を入れることも多いですが、週刊誌などではホッチキスを外す必要があります。分厚い小説を頼まれることも多いです。

拘置所の中で様々なものを買うことができるので、お金の差し入れをすることが結局一番多い印象です。

差し入れの手順

拘置所に行って申込書を書いて差し入れる方法、郵送によって差し入れる方法があります。

衣類など、差し入れ可能かパッと分からないものは、現地に行って差し入れようとした方が、ダメだった場合に理由を教えてくれることがあるのでよいかもしれません。

他方、現金などであれば、郵送による方法も視野に入ってきます。現金書留で送ることが多いと思います。

被収容者ごとに持てる物品の量が決まっている場合もありますので、その量を超えている場合には差し入れができないこともあります。

差し入れとは少し性質が違いますが、手紙や電報を送ることもできます。

ただ、手紙は拘置所職員が確認してから渡すので、本人の手元に渡るのに時間がかかることもあります。

拘置所収容中の法的サポート

このように、拘置所に収容されている者に対しては、面会や差し入れが制限されます。

特に未決拘禁者に関する弁護人は、こうした制限の一部を受けることなく法的サポートをすることができます。

差し入れについては残念ながら一般の方とほとんど変わりませんが(裁判準備に関するものなどは拘置所職員のチェックを受けずに済みますが、衣類などの差し入れは同様の制限が加わります)、面会(接見)については、一部の制限が適用されません。

弁護士(弁護人)との接見交通権

弁護士との関係で最も重要な権利の1つが、弁護人とは基本的に自由に面会(接見)が可能というものです(これを接見交通権と呼んでいます)。

拘置所の場合は、夜間や土日の接見は事前の申し込みが必要ですが、それ以外(平日日中のお昼の時間帯以外)であれば、自由に接見できます。

拘置所職員の立ち会いはありませんし、時間制限もありません。通訳を連れていくこともできます。

弁護人は、起訴前であれば黙秘をすべきか供述をすべきか、起訴後であれば検察官の証拠をみてどのような弁護活動をしていくか、法廷でどのような供述をしていくかなど、様々な角度から法的アドバイスをすることができます。

さらに、事案によっては、家族や勤務先との連絡を取り次ぐこともあります。

法的サポートだけでなく、精神的なサポートの面もあります。

弁護人の依頼方法

それでは、弁護人を依頼するにはどうしたらよいでしょうか。

国選弁護人であれば、選任希望書を留置管理の者に提出すれば足りますが、拘置所は第1審の終盤に入ることが多く、この段階で国選弁護人の選任をすることはあまり想定されません。

国選弁護人の弁護活動が十分でない、私選弁護人を代えたいなどとお考えなら、ご親族を通じて東京スタートアップ法律事務所までご連絡いただくのが簡便です。

事務所にお手紙をいただいても、すぐに届かないことが多いですし、面識がない方のために接見に行くことは難しいことも多いです。

したがって、親族を通じて依頼のご連絡をいただくのがよいと思います。

拘置所に関する疑問解決

以上、拘置所について説明してきました。

被収容者の違いなどに着目し、刑務所との違いを説明しました。

拘置所の生活から面会・差し入れの方法、弁護人の役割も説明しました。

ただ、拘置所に移送されるのは第1審の終盤であり、多くは留置施設で過ごすこともご説明しました。

つまり、一般的には留置施設の方がよく登場することになります。

最後に、この留置施設のことについて少し触れたいと思います。

留置施設(留置場)との違い

前述のとおり、留置施設(留置場と呼ばれることもあります)は、警察署内あるいは警察署に併設された収容施設です。

一般面会者からすれば、留置施設と拘置所はそれほど変わりません。面会や差し入れは同じように制限されます。

弁護人からみて一番違うのは、時間外の接見もできるという点です。

夜間や土日も会うことができるので、必要なアドバイスを適時に行うことができます。

なお、以前は留置施設(留置場)ではタバコが吸えたため、吸えない拘置所に移送されたくないという方もいました。

ただ、現在では留置施設でも禁煙になったので、被収容者からみた留置施設のメリットはかなり減少したといえます。

まとめ

以上のとおり、拘置所について説明してきました。

拘置所は主に未決拘禁者と死刑確定者を収容する施設であり、特に未決拘禁者の収容者について説明しました。また、刑務所や留置施設との違いも説明しました。

拘置所の生活には制限があり、面会も制限されるほか、差し入れも制限されることが多く、十分な法的サポートを得て防御をするには、弁護士の助力が不可欠です。

東京スタートアップ法律事務所は日々刑事事件を扱っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務