私文書偽造とは?成立要件や該当する行為を徹底解説!

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

私達が普段生きる中で、日常的に文書を作ったり、取引する際に文書にサインしたり、その文書を修正したりと、「文書」という存在やその文書になにか手を加えたりすることは避けて通ることができないものだと思います。

ただその文書について不正な手段で「偽造」したり「変造」した場合にはそれが犯罪にあたる可能性があります。

今回はそんな日常生活で起こしてしまうかもしれない文書に関する犯罪である「私文書偽造」について解説していきます。

私文書偽造の概要

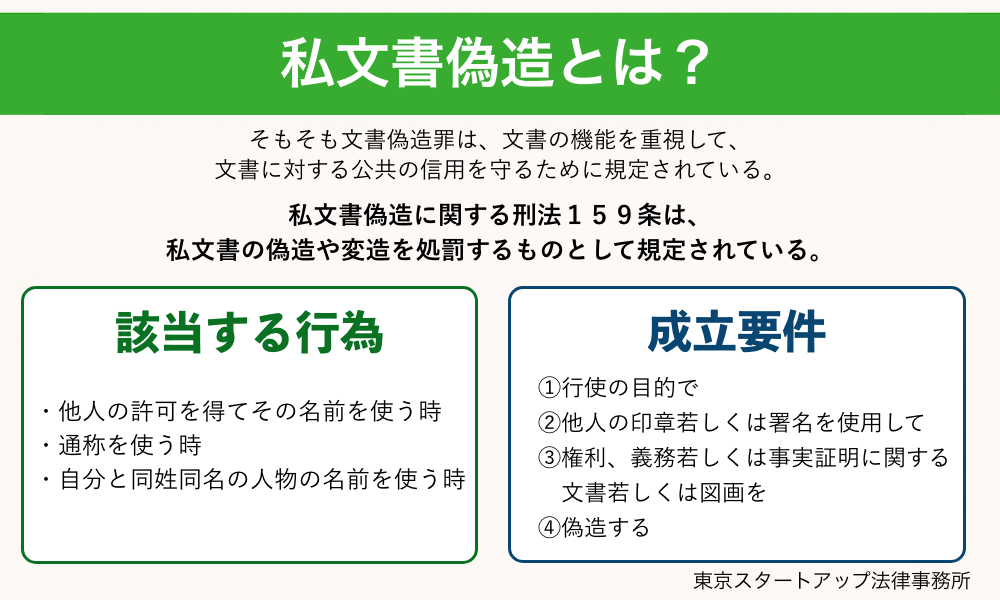

そもそも私文書偽造を含む文書偽造罪は、文書の機能(特に社会生活上の事実を証明する証拠としての機能)を重視して、文書に対する公共の信用を守るために規定されています。

そして、この文書偽造罪のうちの一つである私文書偽造に関する刑法159条は、私文書の偽造や変造を処罰するものとして規定されています。

この刑法159条では私文書偽造「等」について規定されており、同条1項には「有印私文書偽造罪」(行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。)、同条2項には「有印私文書変造罪」(他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。)、同条3項には「無印私文書偽造・変造罪」(前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。)がそれぞれ規定されています。

例えば、「他人の許可を得てその名前を使う時」、「通称を使う時」、「自分と同姓同名の人物の名前を使う時」といった場面では注意が必要です。

| 参考:高等裁判所 判例集(裁判所) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20440 |

私文書偽造に該当する行為

上記の場面についてもう少し具体的に見ていきましょう。

場面1:「他人の許可を得てその名前を使う時」

A氏は、元々友人のBから「もし何かあったら自分の名前を使ってもよい」と言われていたため、無免許運転で取締りを受けた際に「B」と署名した供述書を作成し警察官に提出した。

場面2:「通称を使う時」

X氏は、就職する際に自分の素性が明らかになることを避けるため、自分の顔写真を貼付した上でYという偽名を記入し履歴書を作成して提出した。

場面3: 「自分と同姓同名の人物の名前を使う時」

Y氏は、某県弁護士会所属の弁護士と偶然にも同姓同名であったことに乗じて、自分が弁護士であるように装い、自分のことを弁護士と信じていた人物から報酬を得るため、弁護士の肩書を付した上で、弁護士報酬金請求書を作成して手渡した。

場面1は最高裁判所昭和56年4月8日決定、場面2は最高裁判所平成11年12月20日決定、場面3は最高裁判所平成5年10月5日決定をそれぞれ参照にしたものですが、いずれも私文書偽造罪に該当するものとして判断されています。

それでは、刑法上の規定についても詳しく見ていきましょう。

私文書の種類

刑法159条では私文書偽造「等」が規定されており、同条1項と2項では「有印」私文書について、同条3項では「無印」私文書について、それぞれ定められていることは前述のとおりです。

他人の印章や署名がある場合には「有印」私文書に、他人の印章や署名がない場合には「無印」私文書に、それぞれ該当することになり、有印の場合の方が無印の場合よりも刑が重くなっています。

偽造と変造の違い

刑法159条で処罰の対象とする行為は私文書の「偽造」と「変造」です。

「偽造」について判例では「私文書偽造とは、その作成名義を偽ること、すなわち私文書の名義人でない者が権限がないのに、名義人の氏名を冒用して文書を作成することをいうのであつて、その本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にある」と述べられています(最高裁判所第二小法廷昭和59年2月17日判決)。

ここにいう「名義人」とは、文書から看取される作成者といい、「作成者」とは、文書作成に関する意思主体をいいます。

「変造」とは既存の真正な文書に変更を加えることをいいます。

変造に該当するかの判断にあたっては、その変更される部分が文書の非本質的部分であるか否かが重要となり、本質的部分の変更となれば既存のものとは全く異なる新たな文書を作り出したことになり、変造ではなく偽造と判断される場合があります。

例えば、借用書のうち借主部分に変更を加えた場合には「偽造」、金額欄に変更を加えた場合には「変造」にそれぞれ該当することになります。

また、偽造や変造のうち、名義人でないものが権限なくこれを行う場合には「有形」偽造や「有形」変造、名義人が権限を濫用してこれを行う場合には「無形」偽造または「無形」変造として分けられます。

私文書偽造罪の成立要件

刑法159条1項には「有印私文書偽造罪」について、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定されています。

そして、この罪に該当する要件としては大きく、「①行使の目的で」、「②他人の印章若しくは署名を使用して」「③権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を」「④偽造し」の4つに分けられます。

そのほか文書偽造の罪に共通する要件として、偽造の対象が「文書」であることが挙げられます。

文書に該当するための要件としては主に、(A)人の意思・観念が表示されたものであること、(B)可視性・可読性があること、(C)永続性があること(ただしある程度の永続性で足りると考えられています。)、(D)名義人の認識可能性があること(意思・観念の表示主体が誰であるかを客観的に認識できるものであること)等が挙げられます。

行使目的の具体的な意味

私文書偽造の要件として「行使の目的」、つまり偽造文書を真正な文書として、または、内容虚偽の文章を内容真実の文書として使用することをいい、このように行使する目的を有することが必要となります。

ここでは実際に行使をしたかどうかは問われないことになります。

権利・義務に関する文書の範囲

「権利、義務に関する文書」とは、私法上・公法上の権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書をいい、例えば売買契約書や借用書などが挙げられます。

また、「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明する文書をいい(最高裁判所第三小法廷昭和33年9月16日決定)、例えば一般旅券発給申請書や、求職のための履歴書などが挙げられます。

他人の印章・署名使用の判断基準

印章とは人の同一性を表示するために用いられる一定の象形を、署名とは一定の人が自らを表すべき文字を用いて氏名その他呼称を表記したものをそれぞれ意味するものです。

そして、「偽造」については前述のとおり文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ることであるため、その文書の作成者がその文書の名義人の印章・署名を勝手に使用すると、他人の印章・署名を使用した場合には偽造にあたることになります。

| 参考:裁判例結果一覧(裁判所) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list1?filter%5Btext1%5D=%E6%9C%89%E5%8D%B0%E7%A7%81%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0 |

私文書偽造の具体的な事例

上でも触れたように、例えば、借用書のうち借主部分に他人の名前を記入したり、先に記入してあった名前を変更した場合には刑法159条1項の「有印私文書偽造」に、借用書の借主部分ではなく金額欄に変更を加えた場合には刑法159条2項の「有印私文書変造」にそれぞれ該当することになります。

また、その他の事例も考えてみましょう。

履歴書の偽造

履歴書の中で偽名を用いた場合(上記の場面2)、そこでたとえ自分の顔写真を貼っていたとしても、履歴書の性質や機能からすれば、顔写真よりも氏名のほうが名義人の特定にとって重要であることから、私文書偽造に該当することになります。

その他にも履歴書と同様に、契約書のような権利・義務に関する文書ではなく、事実証明に関する文書として、例えば就活に使う目的で卒業証明書や成績証明書を偽造した場合にも、私文書偽造に当たる可能性があります。

契約書でのケース

契約書にサインする場面に限ったとしても、サインする際に他人の名前を勝手に利用する場合や、他人の名前でなく自分の周囲の人間から呼ばれている通称を用いてサインをした場合も私文書偽造にあたる可能性があります。

これは限られた範囲で通用する呼称であって、実際にサインしている本人とは別人格が名義人として特定されることになるからです。

また、契約書に既にサインされている場合であっても、その契約者の名前を別の名前に書き直した場合も、本来の作成者とは異なる人格がその契約書の名義人として特定されることになり、契約書においてはその契約者部分が本質的部分と考えられるため、私文書変造ではなく私文書偽造になると考えられます。

私文書偽造に関連する犯罪と罰則

私文書偽造に関連する犯罪として、私文書偽造にあたる文書を実際に行使することを処罰する刑法161条の「偽造私文書等行使罪」や、私文書でなく公文書や公図面(公務所・公務員が職務上作成すべき文書や図面)の偽造や変造を処罰する刑法155条「公文書偽造等罪」等が挙げられます。

詐欺罪が重なるケースの特徴

また、偽造した私文書を使って第三者からお金をだまし取った場合には、その偽造した文書を使っていることが詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為に該当するとして、私文書偽造罪だけでなく、詐欺罪も成立することになります。

この場合、2つの罪に該当する行為をそれぞれ見たときに、私文書偽造罪に該当する行為が手段、詐欺罪に該当する行為が結果という関係性にあることから、「牽連犯」(刑法54条1項後段)として「その最も重い刑」である詐欺罪の刑により処断されることになります。

時効の計算方法と期間

犯罪行為から一定期間が経過することで起訴されず刑罰を科されることがなくなる「公訴時効」という制度があります。

公訴時効は原則として犯罪行為が終わった時から進行することになります(刑事訴訟法253条1項)。

そして、有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の公訴時効は5年、無印私文書偽造罪・無印私文書変造の公訴時効は3年となります(刑事訴訟法250条2項)

私文書偽造で逮捕された場合の流れ

もし、私文書偽造罪で逮捕された場合、逮捕後に勾留や勾留延長により身柄拘束が続いた後、起訴され刑事裁判となる可能性があります。

逮捕から起訴までの具体的な進行

まず、私文書偽造罪で逮捕された場合には、原則として逮捕から48時間以内に検察官の取調べを受けることになります。

そして、その取調べを踏まえて、逮捕から72時間以内に検察官が勾留を請求すべきかどうかの判断をすることになります。

検察官が勾留請求をした場合、裁判官がその勾留請求を受けて、勾留請求にかけられた者(逮捕された人)に対して勾留質問を行うことになります。

そして、勾留質問を踏まえた上で、裁判官が勾留すべきかの判断を行うことになり、裁判官がその勾留請求を許可すると、勾留され、原則10日間継続して留置場にて拘束されることになります。

勾留されると原則10日にわたって留置場で拘束されます。

また、勾留期間が満了した後も更に検察官が勾留延長を請求する可能性があります。

そして、勾留の場合と同様に勾留延長が請求された場合も裁判官が勾留延長をすべきかの判断を行い、勾留延長が認められるとそこから更に最大10日間拘束が続くことになります。

ちなみに、検察官が勾留請求や勾留延長をしない場合や、裁判官によって勾留請求や勾留延長請求が却下された場合は、身体拘束されず釈放されることになります。

そして、検察官は勾留期間と勾留延長期間をあわせた最長20日間で被疑者を起訴するか釈放するかを決めることになります。

起訴された場合は起訴後勾留として勾留が続くことになり、不起訴となった場合は釈放となります。

まとめ

以上、私文書偽造について条文や判例にも触れつつ解説させてもらいましたが、いかがだったでしょうか。

私達が普段文書を取り扱う中で、ひょっとしたら起こしてしまうかもしれない事例も見受けられたことかと思います。

このような私文書偽造罪にあたる犯罪を犯してしまった場合には、弁護士からの十分な法的支援を受けて、可能な限り起訴されることや勾留されることなどを避けるべきでしょう。

東京スタートアップ法律事務所は日々刑事事件を数多く扱っておりますので、このような事件のことでお困りの際には是非お気軽にご相談ください。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務