離婚時の年金分割額シュミレーション計算|手続きや必要書類も解説

全国20拠点以上!安心の全国対応

60分3,300円(税込)

離婚とあわせて不貞慰謝料でも

お悩みの場合は無料相談となります

※

※

記事目次

離婚することになった場合、財産分与、親権者の決定、養育費、面会交流の実施態様など様々な事項を決めた上で婚姻関係を解消することになります。

この離婚時の手続の一つに「年金分割」があります。

「年金分割」とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を分け合うための手続をいいます。

年金分割制度の趣旨や手続について確認していきましょう。

離婚時の年金分割とは?

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の「年金保険料」を離婚時に分け合う制度です。

配偶者より収入が低かった場合や専業主婦をしていた場合は、年金分割をしておくと将来年金を受け取る際に年金受給額が加算されるため、「年金分割」は将来の重要な財産といえます。

年金分割は、離婚することによって自動的に行われるものではありません。

離婚条件を決定する際に年金分割することを合意しその割合を決定した上で、年金分割の手続を行う必要があります。

年金分割の請求期限

年金分割の請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。

例外的に、この期限が短縮されるケースと延長されるケースがありますので、説明します。

原則として、年金分割の請求には、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という期限があります。

この期限を過ぎてしまうと請求できなくなります。分割割合を決定する必要がある合意分割をする場合には、離婚時までに割合を決定し、書類等をお互いに取り寄せておくことをお勧めします。

- 短縮されるケース

分割のための合意または裁判手続による按分割合を決定した後、分割手続前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められるとなっているため、注意が必要です。 - 延長されるケース

離婚をした日の翌日から2年を超える前に、分割割合を定める調停または審判を申し立てることにより、分割結果が出るのが年金分割の請求期限である2年を過ぎていても、結果が出た日の翌日から6ヶ月の間は、年金事務所に年金分割を請求することができます。

特例

次のいずれかに当てはまった場合は、例外的に、該当事由の翌日から6か月以内は請求可能となります。

- 離婚後2年以内に審判申立てをしており、本来期限経過後、または本来期限前6か月以内に審判が確定した。

- 離婚後2年以内に調停申立てをしており、本来期限経過後、または本来期限前6か月以内に調停が成立した。

- 按分割合の附帯処分の申立てをしており、本来期限経過後、または本来期限前6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。

- 按分割合の附帯処分の申立てをしており、本来期限経過後、または本来期限前6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

年金分割をしないことによる将来のリスク

年金分割は、離婚の成立を原因として自動的に行われるものではありません。

ご自身で年金分割の手続を行う必要があります。

年金分割の手続は離婚後2年間可能ですが、離婚後に手続への協力を要請しても相手が応じてくれない可能性があるため、離婚の条件を決定する際、年金分割についての合意も忘れずに行うことをお勧めします。

夫が会社員、妻が専業主婦として家庭を支えてきたにもかかわらず、離婚したことによって元夫のみが厚生年金を全額受給するのは公平とはいえません。

婚姻期間中の貢献に応じた年金を受給できるように、確実に手続を行いましょう。

年金分割の対象となる年金一覧

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付額を分割する制度です。

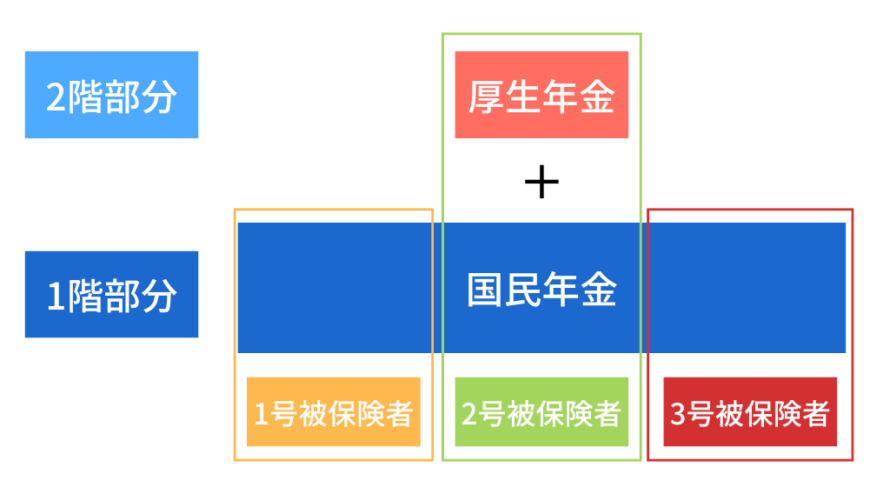

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する「国民年金」と、会社員・公務員の方が加入する「厚生年金」の、2階建て構造になっています。

つまり、会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入していることになります。

離婚時に分割できるのは「厚生年金」部分のみとなります。

よって、将来受け取る年金額を単純に半分にするものではありません。

なお、「共済年金」とは、国家公務員や地方公務員、私学教職員などが加入する年金でしたが、2015年10月から厚生年金に一元化されました。

年金分割の対象外となる年金一覧

「厚生年金」とは、国による公的年金制度のことです。

厚生年金保険の適用を受ける事務所に勤務する人が加入しています。

分割の対象となるのは婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金に限られ、この期間に収めた年金は夫婦の共有財産として離婚時に財産分与されることになります。

夫婦が婚姻の前後に収めた分については対象外となります。

年金分割制度の種類とは?

年金分割には、合意分割制度と3号分割制度の2種類の制度があります。

「合意分割制度」とは、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。

「3号分割制度」とは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

①合意分割

- 〈条件①〉婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

- 〈条件②〉当事者の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。

(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。) - 〈条件③〉請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

離婚等をし、上記条件①~③の全てをみたした場合に、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができます。

なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとして扱われます。

そのため、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

②3号分割

「第3号被保険者」とは、第2号被保険者(会社員・公務員等)に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上 60歳未満の配偶者をいいます。

例えば、結婚して専業主婦をしていた期間や、結婚して主婦業とともにパートやアルバイトとして働いていた期間などがこの期間にあたります。

- 〈条件①〉婚姻期間中に2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。

- 〈条件②〉2008年4月以降に離婚、または内縁関係を解消したこと

- 〈条件③〉請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

上記条件①~③に該当した場合、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

| 注意点① 国民年金の第3号被保険者であった方から請求する必要があります。 注意点② 「3号分割制度」については、相手方の同意は必要ありません。分割割合も2分の1ずつと決まっています。 注意点③ 分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。 |

年金分割は「合意分割」と「3号分割」どちらを利用すればいい?

年金分割で「合意分割」を使うか「3号分割」を使うかは、婚姻期間中に、夫婦がどのような雇用形態で働いていたかにより決まります。

簡単に分類すると、2008年4月1日以降、配偶者に扶養されていた期間があれば「3号分割制度」の手続を行うことになります。

【ケース1】専業主婦(夫)の場合

「3号分割制度」の対象となります。

2008年4月1日に3号分割制度が施行された背景には、熟年離婚した夫婦間の公平を実現する必要性がありました。

夫婦が協力して年金保険料を支払った以上、保険料納付記録を分割し将来受け取れる年金が公平になるようにしたのが年金分割制度です。

2008年4月以降に3号被保険者に該当した期間があること、及び2008年4月以降に離婚または内縁関係を解消した場合に厚生年金部分の半分を請求することができます。

また、2008年3月以前から婚姻期間が継続している場合は、その期間は合意分割とすることになります。

【ケース2】共働き夫婦の場合

「合意分割制度」の対象となります。

夫婦が共働きでそれぞれが「厚生年金」に加入したい場合は、「合意分割制度」を使うことができます。

年金分割を行うこと及び分割割合を両者の合意で決定して、原則として、受け取る側(収入が少なかった側)が手続を行います。

手続には相手方の協力が必要となるため、離婚までに合意し必要書類を受け取っておくことをお勧めします。

【ケース3】パート勤務の場合

一方が会社員または公務員で、他方がパート勤務(年収額が130万円に満たない)をしており扶養されていた場合は、「3号分割制度」が利用できます。

3号分割制度は、2008年4月1日に施行された制度ですので、この日以降に「3号被保険者」であった期間について、厚生年金部分の2分の1を請求することができます。

原則として離婚後2年間、3号分割の請求手続を行うことができ、分割について相手方の同意は不要ですので、分割を受けられる側は忘れずにこの手続を行うようにしてください。

年金分割合の手続の流れ【合意分割】

合意分割は、両者の合意がなければ手続ができません。

まずは夫婦で話し合い相手方の同意を得ることから始めます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続(調停または審判)で決めます。手続の手順は以下の通りです。

- 「年金分割のための情報通知書」を入手

- 夫婦で分割割合を決める(決まらない場合は家庭裁判所で決めてもらう)

- 年金事務所で手続を行う

- 「標準報酬改定通知書」を受け取る

①「年金分割のための情報通知書」を入手

「年金分割のための情報通知書」とは、年金分割の割合を決めるために必要な情報が書かれた書類で、①分割できる範囲、②対象となる期間に関する情報が記載されています。

年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、1週間~1ヶ月ほどで情報通知書が郵送により交付されます。

②夫婦で話し合う

「年金分割のための情報通知書」が手元に届いたら、通知書に記載されている情報をもとに年金分割の割合について話し合います。

まずは年金分割をすることにお互いの同意を得ます。

その後どれくらいの割合で按分するのか話し合います。

按分割合の上限は50%と決まっています。年金分割を行うこと及び按分割合が決定したら、その内容を元に「合意書」または「公正証書」を作成します。

請求の際には証明書類を添付する必要があるため、公的文書である公正証書を選択することが望ましいといえます。

話し合いがまとまらない場合は調停・審判

夫婦関係調整調停(離婚)手続中の場合は、調停手続の中で年金分割についても決定します。

当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。

審判の申立てがあると、裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上、按分割合を決定する審判を行います。

調停の申立てがあると、当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。

調停期日では、調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。

③割合決定後は年金事務所で手続

年金分割の割合が決まったら、年金事務所で年金分割を請求します。

離婚後、基本的には夫婦2人で手続に行くことになりますが、書面等で手続をする者を定め、一方のみで手続を行うこともできます。

必要書類は以下の表のとおりです。

| 概要 | 持参するもの |

|---|---|

| 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書) | 日本年金機構のホームページからダウンロードした請求書 |

| 基礎年金番号がわかる書類 | 請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書 |

| マイナンバーを証明できるもの | マイナンバーカード |

| 婚姻期間を明らかにすることができる書類 | それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本 |

| 事実婚関係にある期間を明らかにすることができる書類 | 住民票等(※事実婚の場合のみ) |

| 年金分割及び割合を明らかにできる書類 | 合意書、公正証書、審判書の謄本、確定証明書、調停証書の謄本 |

| 本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート等 |

④「標準報酬改定通知書」の受取り

年金事務所に必要書類を提出してから、2~3週間ほどで「標準報酬改定通知書」が双方に送付され、これで手続が完了します。

「標準報酬改定通知書」には、年金分割により変更された年金記録が記載されています。

年金分割合の手続の流れ【3号分割】

3号分割は、第3号被保険者であった方が一人で手続出来ます(相手方の合意は必要ありません)。

離婚後、書類を準備した上で単独で年金事務所へ行き、年金分割の請求手続を行なってください。

手続の流れは以下のとおりです。

3号分割の手続

3号分割の場合は以下のような流れで手続を行います。

- 離婚後に、年金事務所で「標準報酬改定請求」を提出

- 「標準報酬改定通知書」を郵送で受け取る

3号分割は合意分割とは異なり、第3号被保険者であった方が一人で手続を行うことができます。

離婚後、年金事務所で年金分割の請求手続をすればよく、そのほかに必要な手続はありません。

必要書類一覧

3号分割の手続には、下記の書類を準備してください。

なお、3号分割では分割割合が2分の1と定められているため、分割割合を明らかにする書類は必要ありません。

| 概要 | 持参するもの |

|---|---|

| 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書) | 日本年金機構のホームページからダウンロードした請求書 |

| 基礎年金番号がわかる書類 | 請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書 |

| マイナンバーを証明できるもの | マイナンバーカード |

| 婚姻期間を明らかにすることができる書類 | それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本 |

| 事実婚関係にある期間を明らかにすることができる書類 | 住民票等(※事実婚の場合のみ) |

| 本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート等 |

分割された年金はいつ受け取れる?

分割をした年金は、自身の年金受給開始日に、自分の年金と併せて支給が開始されます。

現在は、基本的に65歳から受給が開始されます(ただし、受給資格期間が10年以上あることが条件です)。

すでに双方が年金受給者である場合は、年金分割を請求した翌月から新しい金額の年金を受け取ることができます。

年金分割のシミュレーション例

以下、夫婦ともに会社員であった場合の年金分割について具体例を挙げて検討します。

| 夫:会社員(厚生年金受給権者)、妻:会社員(厚生年金受給権者)の場合

加入期間:各々20歳~60歳まで(40年間加入) 【夫妻の標準月額報酬記録を合算したのち、1:1で分割する。】 【夫婦それぞれの老齢厚生年金を計算する】 【年金受給額】 |

年金分割を拒否したい場合

離婚時の年金分割は法律で定められたものであり、基本的には拒否できません。

合意分割(配偶者が3号被保険者ではない)場合、当事者双方で分割するかしないか、及び分割の割合を決定します。

よって、相手方が年金分割を行わないことに同意した場合は、年金分割を行わないことも可能です。

この合意が真意に基づくものであれば、後に年金分割の請求をされても拒否することができます。

拒否できるケース

①夫婦で年金分割をしないことに合意する

年金分割は法律上の権利ですが、双方が年金分割をしない旨合意すれば、年金分割を行う必要はありません。

後々「言った」「言わない」とトラブルにならない様に、「年金分割について調停・審判を行わない」と公正証書や離婚協議書に記載するようにしてください。

②按分割合(分割割合)を交渉する

合意分割の場合は、50%までの間で按分割合を自由に決めることができます(3号分割の場合は50%と決まっています)。

相手が50%の年金分割求めてきた場合、割合を少し減らすように交渉してみることはできます。

(例)標準報酬総額が9000万円の夫と3000万円の妻との間で合意分割する場合の分割割合の下限は、標準報酬総額が少ない方(妻の3000万円)÷夫妻の婚姻期間中の標準報酬総額の合計(9000万円+3000万円)=0.25となります。よって、分割の割合を25~50%の間で決定することができます。

再婚すると年金分割に影響はある?

離婚後に年金分割を行い、その後状況が変わった場合に、年金受給額にどのような影響があるでしょうか。

結論から申し上げると、再婚したことによって年金受給額に変更はありません。

年金分割をした側・された側のどちらも、再婚によって年金受給額が変動することはありません。

例えば、夫から妻に年金分割し、その後元妻が再婚しても分配された年金は支給されます。

これは元夫が再婚しても同じです。

また、元夫(元妻)が再婚した後に死亡した場合も元妻(元夫)の年金額は変わりません。

よくある質問

離婚時の年金分割についてよくある質問を以下ではQ&Aの形式で解説していきます。

離婚したら旦那の年金の半分を貰えますか?

一律で「半分」ではありません。

対象は婚姻中の厚生年金の記録です。

第3号期間は原則1/2、合意分割は話し合い(上限1/2)や調停・審判で割合を決めます。

国民年金(基礎年金)は分割対象外です。

離婚したら年金分割するべきですか?

収入差や第3号期間の有無で年金分割をするとメリットがあるかどうかが変わります。

まず情報通知書で記録を確認し、将来の年金見込みを試算しましょう。原則離婚の翌日から2年以内が期限なので、早めに検討・準備することをおすすめします。

離婚して15年で年金分割したらいくらもらえますか?

期間だけでは金額は出ません。婚姻中の標準報酬、決めた按分割合、第3号期間の有無などで増額分が変わります。まず情報通知書で概算を確認しましょう。

年金分割しない方がいいケースとは?

双方の厚生年金が近く増額が小さい、対象となる厚生年金がほとんどない、または期限を過ぎた場合などは慎重に。

費用や手間とのバランス、将来の受給見込みを踏まえ、試算して総合判断するのが安心です。

どの年金が分割の対象ですか?

厚生年金(標準報酬などの記録)が対象です。基礎年金は対象外。公務員の旧共済期間も、現在は厚生年金として扱われ、分割の対象に含まれます。

年金分割で今すぐお金はもらえますか?

年金分割は現金の受け渡しではありませんので、今すぐにもらえるわけではありません。

分けた記録により、将来受け取る厚生年金額が増減します。受給開始時期になってから、増えた分が年金として反映されます。

手続は何から始めればよいですか?

まず年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求し、婚姻期間の標準報酬を確認。

合意書や調停・審判が整ったら、離婚後2年以内に分割請求を行います。

期限はいつまでですか?

原則は離婚等の翌日から2年以内です。

審判確定や調停成立が期限直前~直後にあった場合などは、一定の特例で請求期間が延びることがあります。

迷ったら早めに相談しましょう。

まとめ

離婚する際は、精神的につらい思いをすることが多い上に、決めるべきことや取るべき手続が多くあります。

そのような中で、全ての手続を自己の不利益とならないようにとることは難しいと思います。

年金は、仕事をできなくなった後に生活の糧となる大切なものです。

ぜひ法律の専門家に相談していただき、後からやっておけばよかったと後悔することが無いようにしていただければと思います。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件

- プロフィール

- 京都府出身

同志社大学法学部法律学科 卒業

同大学大学院 修了

北河内総合法律事務所 入所

弁護士法人アディーレ法律事務所 入所

東京スタートアップ法律事務所 開設