勾留とは?弁護士が解き明かす期間と違い

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

「家族が逮捕されてしまった。勾留されることになったけど、今後どうなるの?」

「そもそも『勾留』ってなに?どんな影響があるの?」

ご家族が急に逮捕されて、何が起こっているのかわからない・何をしたらいいのかわからないと不安を感じている方は少なくありません。

逮捕されてしまった方を待っているのが、逮捕後に身柄を拘束する「勾留」です。

「そんな心配ないから大丈夫」と甘くみている人がほとんどですが、実際のところは逮捕された人の内の約9割以上がそのまま勾留されています。

勾留されてしまい身動きが取れなくなってしまうと、最悪の場合示談も結べずに、そのまま起訴されて前科がついてしまう可能性もあるのです。

だからこそ、トラブルの当事者やそのご家族は、いかに勾留を回避してトラブルを解決できるのかが重要になってきます。

そこでこの記事では、勾留の基礎知識と対処法について解説していきます。

- 勾留に関する基礎知識

- 勾留される期間

- 勾留を阻止するためにすべきこと

- 勾留回避に成功した事例4つ

この記事を参考にして、ご家族の勾留を回避するために、あなたができる事について考えてみてください。

なかには、すでにご家族が逮捕・勾留されていて、急いで対応しなければ状況が悪化してしまうと焦っている方もいるかと思います。

そのような方は、以下のリンクより3章以降から解説する「勾留された際の注意点とすべきこと」を参考に、すぐに対応をしてください。

勾留とは一体何?

勾留(こうりゅう)とは、犯罪を犯した疑いのある被疑者や被告人を、逃亡や証拠の隠蔽を防ぐという目的で、警察署の留置場などの刑事施設に拘束することをいいます。

警察に逮捕された後に「身柄を拘束しなければいけない」と判断された場合は、逮捕されてそのまま刑事施設に身柄拘束されます。

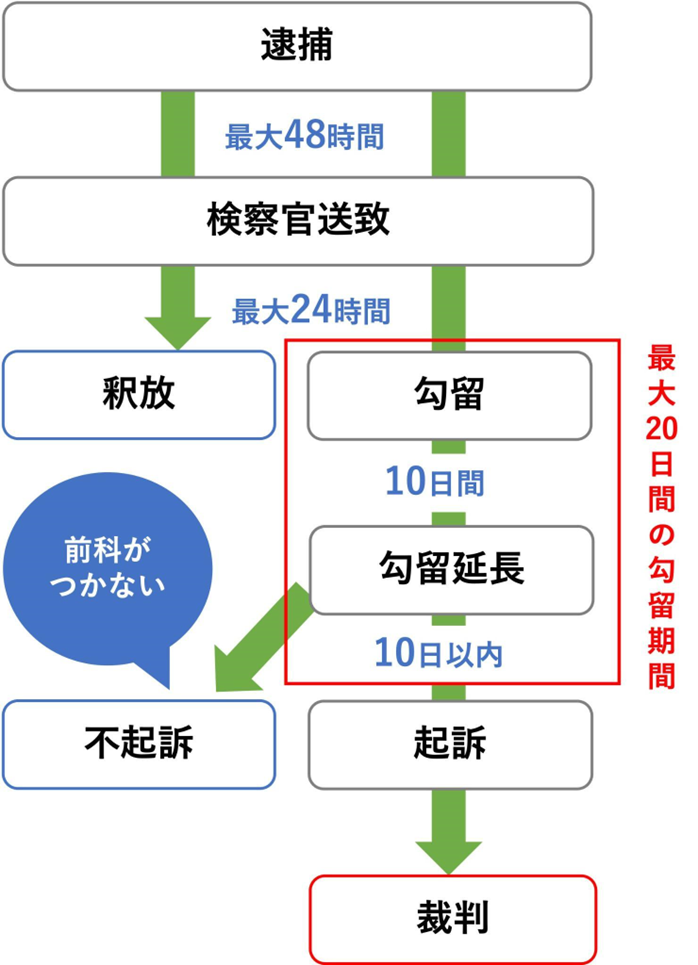

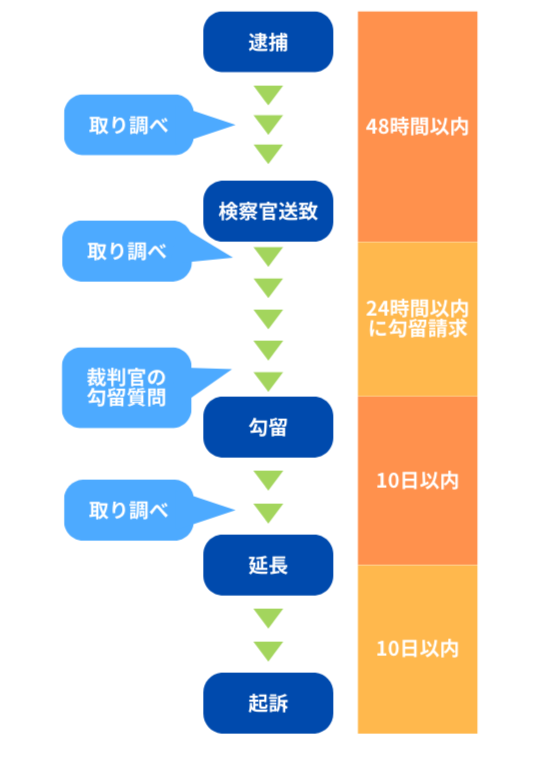

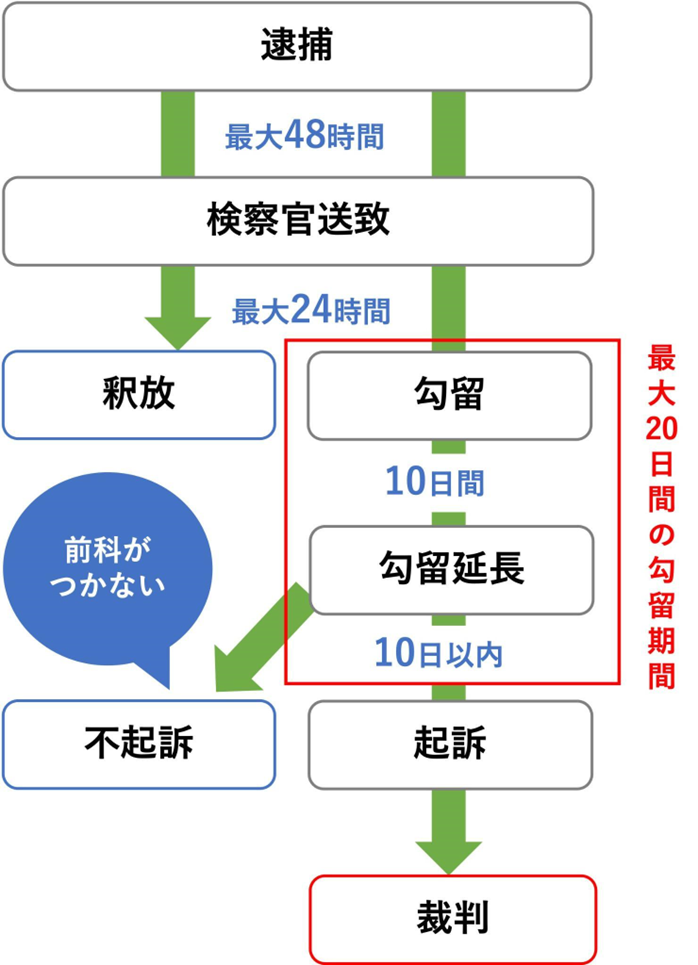

勾留された場合は、最大20日間、身体拘束されます。

具体的には、以下のような流れになっています。

逮捕からの流れを見るとわかるように、逮捕されてから72時間以内には勾留されるか否かが決まってしまいます。

万が一、あなたのご家族が逮捕されて「身柄拘束の必要がある」と判断された場合は、逮捕後に自宅に戻ることなくそのまま刑事施設に勾留されてしまうのです。

長期間にわたり身柄を拘束されてしまう「勾留」を回避するためにも、以下の重要なポイントを把握しておきましょう。

- 勾留により拘束される期間

- 勾留される3つの条件

- 勾留されると起こりうるリスク

重要なポイントそれぞれについて、具体的に解説していきます。

勾留によって起こる4つのリスク

勾留されてしまったことで起こりうるリスクは、誰しもが気になることだと思います。

逮捕後に勾留されてしまうと、長期間身柄を拘束されたことで、普段の生活に大きな影響を与えてしまうのです。

具体的には、身柄拘束されたことで、以下のようなリスクがあります。

| 【勾留されると起こりうるリスク】 | |

|---|---|

| 職場 | ・連絡が取れず無断欠勤になってしまう ・職場に逮捕・勾留されたことがバレてしまう ・残された家族が職場に説明をしなければいけない ・場合によっては、勾留中・勾留後に懲戒解雇になる ・解雇されない場合でも、社内での立場が悪くなる |

| 学校 | ・学校に逮捕・勾留されたことがバレてしまう ・家族が学校に長期欠席している理由を説明しなければいけない ・試験や行事などに参加できない ・最悪の場合は退学になる ・退学にならない場合でも、留年や休学しなければいけない |

| 人間関係 | ・友人や付き合っている人と連絡が取れなくなる ・身柄解放された後に信頼関係が崩れる可能性がある |

| 裁判 | ・勾留されても対処しなければ起訴される可能性が高い ・起訴されてしまうと前科がついてしまう ・情報が遮断されるため、有利な証拠収集など刑事裁判に向けた活動がやりづらい |

「勾留されても、起訴されなければ大丈夫でしょ?」と考えてしまう方もいるかと思います。

しかし、長期間にわたって自由に身動きできない状況は、上記のようなさまざまな影響を引き起こしてしまうのです。

もちろん、事件の内容次第では、警察が職場や学校に連絡・事情の聞き取りなどを行ってしまう可能性もあります。

たとえ起訴されずに釈放されたとしても、すぐに普段の生活に戻れる保証はないのです。

少しでも起きうるリスクを回避するためにも、勾留されない・起訴されない状態を目指して、早い段階からご家族でできる対処をしておきましょう。

勾留と逮捕・拘留の違いとは?

逮捕と勾留については、既にご説明した通り、いずれも捜査中の身柄拘束のことであり、手続きの段階による名称の違いといえます。

これに対して、拘留とは、捜査が終わった後の刑事裁判の結果として言い渡される刑罰の一つです。

刑事裁判の結果として言い渡される主な刑罰の種類としては、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6つがあり、拘留もこの一つという位置付けになります。

具体的な内容として、拘留は、1日以上30日未満の短期間、身柄を刑事施設に拘束するというものです。

実際の裁判では、身柄を刑事施設に拘束する刑罰としては懲役刑が言い渡されることが多く、拘留が言い渡されることは珍しいといえます。

| 逮捕 | 勾留 | 拘留 | |

|---|---|---|---|

| 目的 | 捜査のための一時的な拘束 | 逃亡や証拠隠蔽を防ぐための拘束 | 刑罰の一つとしての拘束 |

| 期間 | 最長72時間 | 原則10日間 | 1日以上30日未満 |

| 期間の延長 | なし | 最大10日間延長が可能 | なし |

| 対象 | 被疑者 | 被疑者または被告人 | 受刑者 |

勾留される要件と3つの条件

「逮捕されたら、そのまま留置場に勾留されてしまうの?」という、漠然とした不安を感じているご家族の方もいるのではないでしょうか。

実際のところは、すべての事件で必ず勾留されるというわけではありません。

勾留が認められる要件は、犯罪を疑う相当な理由があり、①住所不定、②証拠隠滅のおそれ、③逃亡のおそれがある場合です(刑事訴訟法60条1項)。

| 勾留される3つの条件 | 理由 |

|---|---|

| 住居が定まっていない | 住所不明の場合、警察から帰してしまうと 連絡が取れなくなる可能性がある |

| 証拠隠滅のおそれがある | 証拠隠滅や口裏合わせ、仲間への逃亡指示などの 可能性があると判断される |

| 逃亡のおそれがある | 家庭を持っておらず、定職にもついていない場合は、 国内外への逃亡の可能性があると判断される |

逮捕後に一度帰宅させてしまうと、今後の捜査に支障をきたすような行動を取られる可能性があると判断されると、高確率で勾留されてしまいます。

逆をいうと、家庭を持っている会社員の場合は、逃亡する可能性は低いと判断できるため、勾留されない場合もあるのです。

ただし、勾留するか否かの判断は警察や検察によって行われており、ほとんどの場合が「勾留の必要あり」と判断されていると理解しておきましょう。

あくまでも、逃亡や証拠隠滅などの可能性がないという判断が下されただけなのです。もしも勾留されない場合でも、在宅事件として操作が継続される場合があります。

この場合は、警察に呼び出された場合以外は、自宅で通常通りの暮らしができるのです。しかし、家宅捜索や事情徴収などで調査は継続されていくと覚えておきましょう。

勾留判断の基準について

証拠隠滅のおそれとは、物的証拠の隠滅を図ることだけでなく、証言に影響を与えるおそれがあることも含みます。

そのため、存命の被害者がいる場合、目撃者がいる場合、共犯者がいる場合は証拠隠滅のおそれが認められやすくなります。

また、罪の重さは勾留の要件と直接的な関係にはありませんが、重い罪だと一般的には証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められやすくなります。

勾留されないケースはある?

勾留される3つの条件をいずれも満たさない場合には勾留を免れることになります。

勾留するか否かの判断においては、多くのケースで逃亡や証拠隠滅の可能性が問題になり、検察官や裁判官はこの点をかなり警戒して判断する傾向にあります。

そして、事案の内容や捜査の状況、被疑者の属性、生活状況、前科前歴の有無等を総合的に考慮して逃亡や証拠隠滅の可能性の有無が検討され、この可能性がないとの判断に至れば勾留されないこととなります。

そのため、定職についていることや同居している家族がいること、すでに証拠は捜査機関が全て有している場合には、勾留されず在宅で進められることも多々あります。

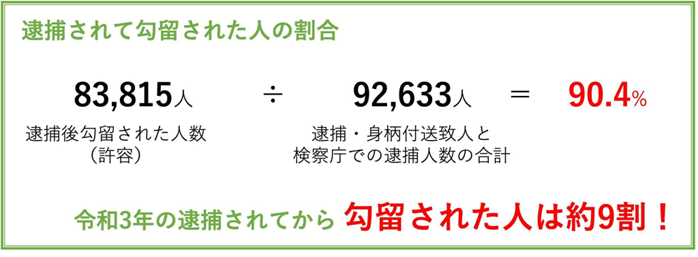

逮捕された人の約90%以上が勾留される!勾留の統計データ

すべての事件で勾留されるわけではないと解説したのですが、勾留される方の割合の方が多いのは事実です。

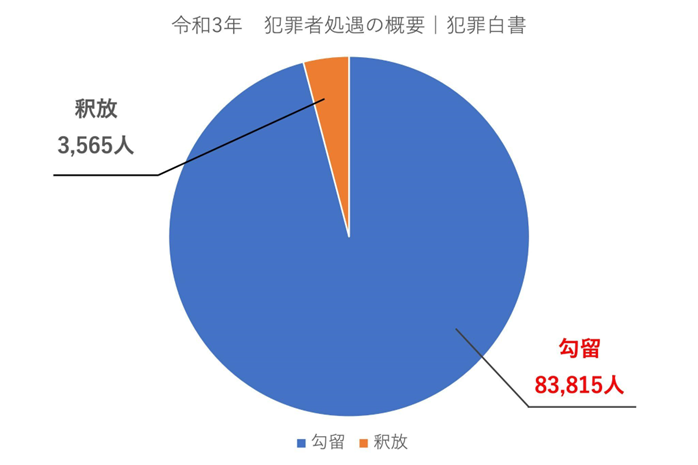

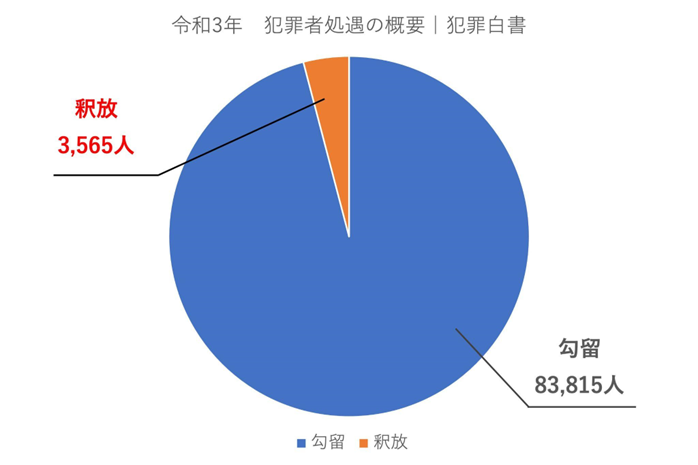

法務省が毎年発表している犯罪白書の統計データによると、逮捕された人の内の約90.4%が、釈放されずに勾留されています。

参考:法務省|令和4年度版犯罪白書 「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」のデータを元に作成

※逮捕人数の内、5,253人は、勾留請求される前に身柄解放されている可能性があるため、除外しています。

令和3年の1年間では、約9万人以上の人が警察や検察庁によって逮捕されています。そして逮捕された人のうち、約9割の人がそのまま刑事施設に勾留されているのです。

実際に勾留された人数と、釈放された人数は以下のように発表されています。

参考:法務省|令和4年度版犯罪白書 「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」のデータを元に作成

上記のグラフをみてもわかるように、年間を通して約9万人もの人が逮捕されているにもかかわらず、勾留を回避できたのは3,565人のみととても少ないのです。

もちろん、中には逮捕されても勾留されていない・勾留請求が却下されているというような人もいるでしょうが、逮捕後に勾留を回避できる可能性は低いと言っていいでしょう。

もしもご家族が逮捕されてしまった場合は、何も対策をしなければほとんどの場合で勾留されて、長期間身柄を拘束されてしまう可能性が高いと覚えておきましょう。

勾留率が高い理由とは?

逃亡や証拠隠滅の防止に加え、捜査実務上は取り調べの確保が挙げられます。

勾留請求では、裁判所も審査はするものの、裁判所は勾留請求を認める傾向が強く、結果として勾留率が高くなります。

逮捕から勾留までの流れと期間

ご家族が勾留されるかもしれないという方が、まず理解しておくべきなのが、実際に身柄を拘束されてしまう期間です。

勾留されてしまうと、原則10日間から最大20日間という長期間にわたり、刑事施設に身柄を拘束されてしまいます。

一度勾留されることが決定してしまうと、最低でも勾留決定から10日間は身柄拘束されてしまい、刑事施設から出ることはできません。

そして勾留されて10日間が経過すると、勾留を延長するかどうかが審議されます。

この段階で「引き続き交流する必要がある」と判断された場合は、さらに勾留期間が最大10日間延長されてしまうのです。

また、下記のような場合は、捜査状況などによって勾留延長になる可能性があります。

・罪を認めていない場合

・重大な犯罪事件(殺人や強盗など)の場合

・組織的犯罪の場合

交流によって長期間身動きが取れなくなると、さまざまな方面にマイナスな影響を与えてしまいます。

勾留を回避するためにすべきことについては、「勾留されないため・早期釈放のためのポイント」で解説していきます。

勾留延長の条件と期間

勾留は原則10日間ですが、勾留延長の必要性があると検察官が判断した場合、さらに最大10日間の勾留請求をすることができます。

この請求を受けて、裁判所が勾留延長をするか否かを判断します。

法律上の定めからすると、原則として10日の勾留期間の間に、起訴するか釈放するかを決定しなければならず、勾留延長は、やむを得ない事由があるときの例外的な手続きです。

「やむを得ない自由」とは、事件が複雑で証拠収集に時間を要するなど、起訴するか否かを決定するのに必要な捜査が終わらない場合をいいます。

事件の複雑困難、あるいは証拠収集の遅延ないし困難等により勾留期間を延長して更に取調べをするのでなければ、起訴・不起訴の決定をすることが困難な場合

(最高裁昭和37年7月3日判決、民集16巻7号1408頁)

しかし、実情は多くのケースで勾留延長がされており、決して珍しいものではありません。

特に以下のようなケースは精査が必要な場合が多く、勾留延長がされやすいと言えます。

- 共犯者がいる事件

- 被疑者と被害者または目撃者の供述が食い違っている事件

- 否認または黙秘している

- 余罪がある

勾留期間中の生活とは?具体的な1日の流れを解説

※ご紹介する内容は、都道府県や留置所によって異なる場合がございます。実際に差し入れなどをする際は事前にご確認ください。

勾留期間中は、留置場で厳格に管理され、非常に規則正しい生活となります。

勾留期間中は警察による取り調べや弁護人による接見、家族や知人の面会(制限されることもあります。)が行われます。

また、運動の機会や入浴、健康診断等の機会もあります。

留置場によって違いはあるものの、概ね以下のようなタイムスケジュールになることが一般的です。

勾留中の1日の過ごし方

食事

食事は朝、昼、夜の3回提供され、基本的にすべて無料です。

警察署に調理場はないので、多くの場合はパンや近隣の弁当屋などから調達しており、調理したての温かい食事が食べられることはないようです。

提供される食事の他に、自分で食事や飲料、留置所によってはお菓子の購入も可能です。

運動

留置所では運動の時間が設定されています。

運動と聞くとグラウンドや体育館のような場所で球技をしたり、ラジオ体操をしたりといったイメージをされるかもしれませんが、そういったものではなく、他の被疑者と話をしたりして過ごす人が多いようです。

入浴

入浴は毎日することはできず、冬は週に1度、夏は週に2度程度と、人によっては少し辛い環境かもしれません。

就寝

就寝は早めの時間に設定されています。

ただし、消灯はしないので眠りづらいと感じる人もいるようです。

勾留中にできること・できないこと

できること

留置所内では前述した食品の他に、日用品等も購入することが可能です。

日用品や筆記具が貸与される場合もありますが、歯磨きや歯ブラシなどのアメニティグッズを購入したり、切手や便箋を購入して家族や友人と連絡をとることもできます。

また、食事や運動など決められた時間や取り調べ以外の時間は自由時間となります。

スマートフォン等は使用できないため、時間を持て余してしまうという方も多いのですが、自身で購入した書籍、差入れられた書籍、備え付けの書籍を閲覧することができます。

できないこと

留置所内には、自分の財布や現金の持込みはできません。

被疑者や被告人が留置所に入る際、靴や留置場内で着ることができない衣類などと一緒に警察に預けることになります。

携帯電話やスマートフォンなどは証拠品として押収されていることが多く、財布も預けることになります。

それならどうやって留置所内で食品や日用品を購入するのかというと、留置所に入る際に預けたり差し入れされた現金(領置金)から差し引かれるシステムとなっています。

また、留置所内は全面禁煙となっているため、喫煙はできません。

逮捕後の釈放方法4つ

逮捕後に釈放される方法は、①送致前の釈放、②検察官判断での釈放、③裁判所による勾留却下、④勾留中の準抗告・保釈の4つがあります。

①〜③の段階でも、弁護人の働きかけによって身体拘束の阻止することができるケースがあります。

勾留中の準抗告は1回のみなので、慎重かつ速やかに進める必要があります。

以下では、各段階で早く釈放されるケースについてご説明させていただきます。

微罪処分で釈放

微罪処分とは、事件の捜査を警察の段階で終わらせる処分のことをいいます。

逮捕されたものの、犯罪の内容が軽微であったり、起訴に値しないと判断された場合に、検察へ送致されず釈放されることがあります。

微罪処分の対象となるのは比較的軽微な一部の事件に限られますが、微罪処分となる場合は短期間で釈放されることとなります。

検察官・裁判所の判断で釈放

勾留決定後であっても、その後の事情の変更によって検察官等の判断で釈放してくれるケースもあります。

例えば、勾留中に被害者との示談が成立し、もはや逃亡や証拠隠滅のおそれがなくなるといえる場合、検察官の判断で釈放されることがあります。

不起訴による釈放

勾留期間満了時に検察官が不起訴にするとの判断をした場合、身柄が釈放されることになります。

保釈による釈放の手続きと保釈金の相場

起訴後、身体拘束の必要がないこと(証拠隠滅のおそれがないことや逃亡のおそれがないこと)を主張し、保釈請求を裁判所に対して行います。

裁判所が保釈を認めると、保釈金を支払い次第釈放となります。

保釈金は裁判が終わった後原則として返ってきます。

もっとも、被告人が逃亡したり裁判所との間の約束事を破ったりした場合は没収となります。

保釈金は、150万円〜200万円を求められるケースが多いです。

勾留を回避・早期釈放するためのポイント

勾留されると、何もしなれば10~20日もの間身柄が拘束されてしまい、多大な不利益を被ることになってしまいます。

交流を回避するためには、勾留をする必要がないことを裁判所にわかってもらう必要があります。

具体的には、監督ができる身元引受人がいることや定職についていること、同居人がいることを主張します。

また、被害者がいる犯罪の場合は早急に示談を成立させることが重要です。

以下では、逮捕後、早期に釈放されるために何をすべきかをご説明します。

罪を認め、深く反省する

捜査側としては、犯罪に該当する事実があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断したために逮捕に踏み切っています。

そのため、逮捕後も罪を認めず、反省の様子もない場合には、逃亡や証拠隠滅の疑いを強めることとなり、勾留される可能性が高くなります。

そこで、犯罪を行ったことに争いがない場合は、素直に認めて深い反省の態度を示した方が早期釈放の可能性は高くなります。

弁護士への速やかな相談が重要

前章でも解説したように、逮捕されてしまうとほとんどの場合で勾留されてしまいます。

一度勾留されてしまうと、原則10日間から最大20日間は身柄拘束されてしまうため、勾留を回避することが重要です。

勾留されないためには、逮捕後から勾留されるまでの「72時間」が重要だとよくいわれます。しかし、実際には72時間よりも早い段階で、勾留判断が下される場合がほとんどです。

弊所の調べによると、72時間を待たずに逮捕の翌日(逮捕が夜の場合は翌々日)に勾留判断が下されているケースが多くありました。

「72時間以内に被害者と示談できれば大丈夫」とのんびりしていては、気づいた頃には勾留が決定しているかもしれません。

勾留を回避するためには、逮捕直後に迅速に状況を把握して示談交渉をはじめなければいけないのです。

そもそも逮捕直後は弁護士しか面会(接見)できないため、弁護士に依頼しない限りは勾留を回避することはできません。

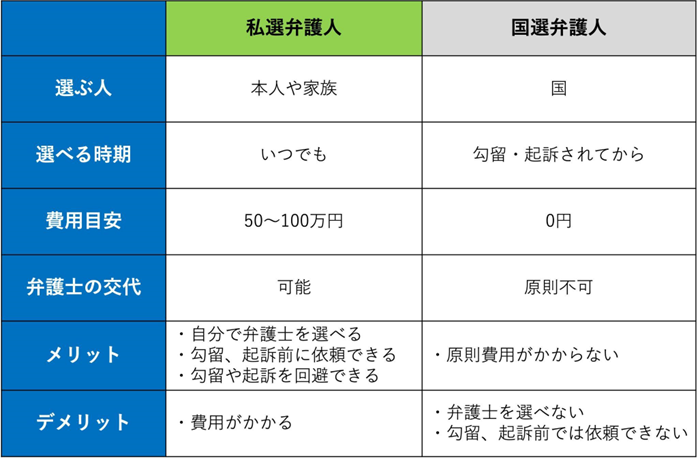

また、弁護士費用等の問題から、国選弁護人を検討する場合もあるかもしれません。

ただし、国選弁護人を付けることができるのは勾留中の被疑者になりますので、勾留を回避するためには、逮捕後すぐに弁護活動をしてもらえる弁護士に依頼をすることがポイントです。

勾留を回避できた事例の特徴

勾留は逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に認められます。

そのため、住居が安定しており生活基盤がしっかりしていること、証拠がすでに押収されており、被害者との示談も成立しているケース、共犯者いない単独犯のケースは勾留を回避しやすくなります。

加えて、弁護人がこれらの事情を裁判所にしっかりと説明し、対応する必要があります。

勾留を阻止するために弁護士依頼が必要な3つの理由

ここまで読み進めたあなたは、すでに自分だけで勾留を阻止するのは難しいということに、お気づきではないでしょうか。

勾留を阻止するために、弁護士へ依頼すべき理由を3つご紹介します。

- 逮捕後から勾留決定までに唯一面会(接見)できる

- 勾留を阻止するための申し立てができる

- 被害者との示談交渉ができる

それぞれについて理解を深めて、勾留を阻止するために弁護士に相談できる状態を目指しましょう。

逮捕後から勾留決定までに唯一面会(接見)できる

すでにご存じのとおり、逮捕直後から当事者と面会(接見)できるのは弁護士だけです。そのため、勾留を阻止したい場合は、必ず弁護士に対処を依頼しなければいけません。

逮捕されてから勾留決定までの間に面会できなければ、以下のような影響があります。

- 本人と連絡が取れないので、どのような状況なのか把握できない

- 逮捕直後に本人への差し入れができない

- 取り調べに対する正しい対処法がわからない

「3.逮捕後のスピードが重要!勾留を防ぐには72時間より早く行動しなければならない」でも解説したように、勾留を回避するのであれば、迅速な対処が必要です。

逮捕されている本人と話し合って、早い段階で示談交渉をはじめるためにも、逮捕直後から接見できる弁護士の存在を活用していきましょう。

勾留阻止のために弁護士が行う申し立て手続き

示談交渉や勾留阻止を弁護士に依頼することで、ご家族の方では申し立てが難しい、以下の4つの申し立てが可能です。

| 申し立て | タイミング | 内容 |

| 勾留請求阻止 | 逮捕後~勾留請求 | 弁護士が聞き取りを行い、勾留する必要・理由がないことを意見書や面接を通して検察官に伝える |

| 勾留決定阻止 | 勾留請求~勾留決定 | 勾留する必要・理由がないことを。弁護士が意見書や面接を通して裁判官に伝える |

| 準抗告 | 勾留中 | 裁判所に対して勾留決定の取消または変更を請求するもの |

| 勾留取消請求 | 勾留中 | 勾留自体は不当ではないが、環境や状況が変わり、勾留する必要がなくなったので、勾留決定を取り消してほしいと請求するもの |

上記の申し立ては、弁護士でなくても行うことができますが、裁判所や検察官に対して、申し立てを裏付けられる情報を意見書などで伝えなければいけません。

令和4年度の犯罪白書によると、勾留されずに釈放された確率が約4%と、とても低いことがわかります。

参考:法務省|令和4年度版犯罪白書のデータを参考に作成

上記のデータには、具体的な釈放理由は記されていません。しかし、単純な釈放人数だけ見ても、勾留を阻止するのがいかに難しいのか、現れているのです。

もちろん弁護士に勾留阻止を依頼したからといって、100%勾留を阻止できるわけではありません。

しかし、少しでも勾留を阻止できる可能性をあげるためには、自力でなんとかしようとするのではなく、早い段階に弁護士に依頼して対処するのが得策です。

被害者との示談交渉ができる

検察官や裁判所に勾留取り消しを申し立てられるのはもちろんですが、何よりも被害者と示談交渉をしてトラブルを解決してくれるのが、弁護士を依頼すべき一番の理由です。

たとえ、逮捕・勾留されない場合でも、トラブルが解決していなければ起訴される可能性は残されています。

逮捕や勾留だけでなく、起訴を回避するためにも、被害者との示談は欠かせないのです。

弁護士に示談を依頼することで、以下のようなメリットが得られる可能性が高まります。

- 逮捕を事前に回避できる

- 被害者の連絡先を知らない場合でも弁護士なら連絡を取れる

- 相手が示談交渉に応じてくれやすくなる

- 起訴後の示談成立で裁判までの間保釈できる

被害者との示談交渉は、逮捕前であれば当事者同士だけでも行うことは可能です。

しかし、当事者同士だけでの示談交渉には、

- 相手が交渉の場に応じてくれない

- 被害者の連絡先がわからない

- 感情的になってしまい交渉決裂してしまう

などのような、さまざまなリスクがあります。

被害者との示談交渉がすすまなければ、勾留されたまま起訴されてしまうかもしれません。

そもそも身柄を拘束されていては、刑事施設の外にいる被害者と連絡をとることはできない場合がほとんどです。

被害者と交渉してトラブルを解決するために、迅速対応できる弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士の選び方|勾留阻止のための3つのポイント

勾留阻止には弁護士のサポートが欠かせないということが理解できたところで、どの弁護士に相談するべきかと考え始めていることだと思います。

弁護士にも得意・不得意な分野があるため、あなたの問題を確実に解決してくれる弁護士を選ばなければいけません。

とくに刑事事件の弁護を依頼する場合は、「国選弁護人」と「私選弁護人」のどちらに依頼するべきか悩んでしまいます。

それぞれの違いは以下のとおりです。

弁護士に依頼する資金がない方は、国選弁護人を利用する場合もあります。しかし、依頼できるタイミングなどの制約が多いため、勾留阻止や起訴回避できる可能性は低くなってしまうのです。

勾留や起訴を回避して、トラブルを確実に解決するために示談を結びたい方は、私選弁護人への依頼を検討してください。

私選弁護人を自分で選ぶ際には、下記の3つのポイントを基準にして、弁護士を選んでみましょう。

- 24時間365日対応可能な弁護士

- 豊富な解決実績がある

- 粘り強い交渉術がある

あなたが弁護士選びで悩み、時間を無駄にしないためにも、それぞれのポイントについて具体的にご紹介します。

24時間365日対応可能な弁護士

この記事を通して繰り返しお伝えしてきたように、逮捕後の勾留を防ぐには、迅速に弁護士が対応できるかにかかっています。

とくに、逮捕直後に弁護士に相談してから、実際に本人に接見(面会)して示談交渉や対処を始めるまでのスピード感が重要です。

万が一、あなたが依頼した弁護士が、下記のような状況だと、接見依頼や示談交渉を依頼しても、対応が迅速ではない可能性があります。

- 土日祝や夜間の時間帯に問い合わせ対応していない

- 逮捕直後に相談しても「明日対応します」という返答である

- 電話してもなかなか繋がらない

勾留回避やトラブル解決のためにも、しっかりと見極めましょう。

豊富な解決実績がある

弁護士の今までの解決実績は、警察・裁判官への申し立てや、被害者との示談交渉の結果に大きく影響します。

確実にトラブルを解決するためには、示談交渉や刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

弁護士の実績を比較する際には、単に解決実績の件数のみを見るわけではありません。

- 実際に解決した事件の内容

- 解決に至るまでの過程やスピード感

- 示談の場合は、示談金の金額や内容

- 弁護士ひとりひとりの得意分野

上記のような点を明確に提示してくれる弁護士であれば、より信頼して依頼できます。

弁護士の実績は、所属している法律事務所のホームページや、法律相談できるメディアなどを参考にしてみてください。

粘り強い交渉術がある

弁護士がどれだけ示談交渉に力を入れてくれるのかも、選ぶ際の重要なポイントです。

相手が提示された条件にそのまま合意してしまう示談になってしまうのであれば、弁護士に依頼せずとも行えるかもしれません。

下記のような、あなたの大切な人を守るための弁護士本人の粘り強さが、示談交渉の結果を大きく左右します。

- 依頼人のベストを叶えるために示談交渉してくれる

- 依頼人が不安するリスクを最小限に抑えてくれる

- 勾留回避や起訴回避するために徹底して意見してくれる

必ずしも「最短でトラブルを解決する」ことが、つねに正しい答えではありません。

たとえトラブルが数週間で解決したとしても、あなた自身が示談内容や示談金で損をしては元も子もないのです。

粘り強い交渉術がある弁護士であれば、依頼主の要望を満たしつつ、ベストな解決法へと導いてくれます。

はじめて弁護士に依頼しようと考えている方は、数十万円する弁護士費用に「もっと安い弁護士はいないだろうか」と考え始めているのではないでしょうか?

高額な弁護士費用になると、簡単に支払える方は多くないと思います。しかし、費用だけを基準に弁護士を選んでしまうと、ベストな解決策を導き出せる確率は減ってしまうかもしれません。

弁護士を選ぶ際には、弁護士費用だけではなく、どれだけ依頼者に寄り添って的確なサポートを提供してくれるのかを重視するようにしてください。

勾留回避を目指すなら東京スタートアップ法律事務所へ

身内が逮捕されてしまい、どうしたらいいのかわからないという方は、弊所東京スタートアップ法律事務所にお任せください。

弊所では、示談交渉が必要な民事・刑事事件どちらにおいて豊富な実績のもと、ご依頼主様に寄り添ったサポートを提供しています。

勾留を回避したいと考えている方にこそ必要な、下記のサポート内容で、しっかりと一人ひとりに寄り添ってトラブル解決を目指します。

- ご依頼後、数時間で面会(接見)できるスピード対応

- 依頼者の心に寄り添う、どのようなときでも諦めない交渉力

- 状況に合わせた費用プラン

朝6:30〜22:00までお電話OK!ご依頼後、数時間で面会(接見)できるスピード対応

弊所では、どこよりも早くご依頼主の状況を把握して、勾留回避するためのスピード対応を徹底しています。

私たちが解決した事例では、ご依頼2時間後には警察署に出向き、ご本人様と面会を行いました。

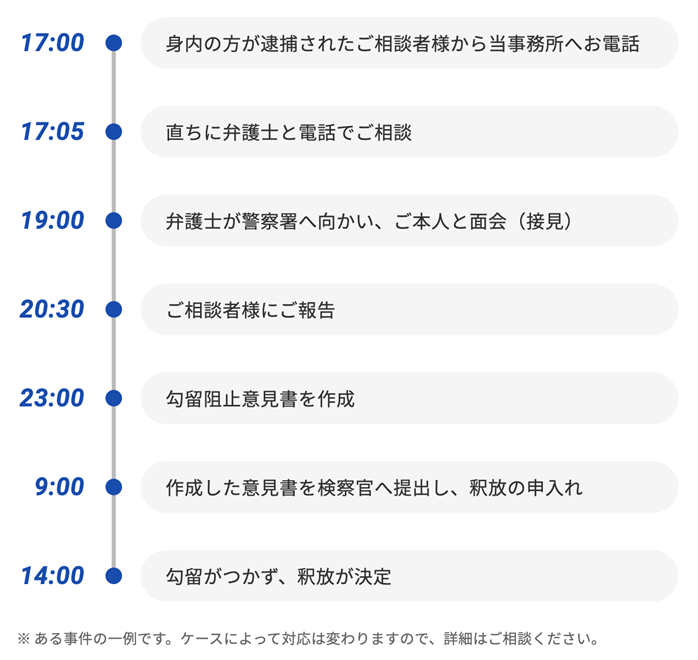

実際の流れは、以下のとおりです。

このケースでは、ご依頼いただいてから2時間後に面会、そして翌日の朝には勾留措置の意見を提出できました。

その結果、逮捕された翌日の午後には、勾留されることなく釈放を獲得できたのです。

あなたの勾留を防ぐには、迅速に対応することが不可欠だ、と私たちは考えてます。

上記の事例では、23:00に勾留阻止意見書を作成しました。すべて、ご依頼者様の勾留を防ぎ、これからの未来をお守りするためです。

だからこそ弊所では、つねに状況を見極めた迅速な対応を徹底しております。

依頼者の心に寄り添う、共感力を最大限に発揮する交渉力

弊所には、ご依頼者様と被害者の両方の立場を理解したうえで、それぞれに寄り添って示談交渉を進められる弁護士が多数在籍しております。

示談交渉では、一方の主張のみを論理的に伝えることが、迅速なトラブル解決につながるわけではありません。

加害者だけでなく、被害者の方の気持ちに心から共感しなければ、そもそも示談には、持ち込めません。

弊所では、それぞれの立場にいる方に合わせて誠実な対応をするためにも、共感力を高められる心の知能指数(EQ)を高めるための研修を採用しています。

あなたの不安にしっかり寄り添いつつ、被害者の方の思いも理解できることで、示談交渉の成功率と不起訴の獲得率を上げることができるのです。

状況に合わせた費用プラン

弁護士に相談したいけれど、費用がいくらになるのか不安で躊躇している方もいるかと思います。

いざ、弁護士に依頼したけれど、最終的に費用を払うのが難しくなってしまい費用倒れしてしまうケースも少なくありません。

弊所では、ご依頼主様の状況に合わせた費用プランをご用意しており、事前に費用見込みを明確に提示させていただいております。

相談料や着手金、報酬金などはもちろんですが、ケースに合わせて以下のようなプランをご利用可能です。

| 身柄事件サポートプラン | 家族や大切な人が逮捕されて、弁護士のアドバイスを聞きたい方向けのプラン。相談回数は無制限で、勾留中の本人と3回の面会に対応。

17.6万円〜(税込) |

| 接見(面会)費用 | 逮捕直後や勾留中の本人に弁護士が接見する際の費用

3.3万円〜 |

すべてのご依頼主様に、上記のプランが必要なわけではありません。

お客様の状況をしっかりと判断したうえで、「今何が必要で、どのような対処をするべきなのか」を適切に判断したうえで、まずは見込みをお伝えします。

トラブル解決するための方向性や可能性、そして必要になってくる費用について理解したうえで、ご依頼主様が損しない方法を一緒に探していきましょう。

まずは、あなたが今置かれている状況を把握しなければ何もはじまりません。

弊所では、無料で利用できる初回60分相談枠を設けています。現在の状況を客観的に把握しながら、弁護士との相性をみることもできるため、ぜひお気軽にご利用ください。

あなたやあなたの大切な人は、今すぐ行動すれば、元の日常に戻れる可能性が上がります。

勾留や起訴を回避した実際の事例も、ぜひご参考ください。

勾留・起訴回避の具体的成功事例4選

離婚する際の慰謝料トラブルなどは、努力次第で自力で示談交渉できる場合もあります。しかし、刑事事件などのトラブルは、専門知識のある弁護士でなければ解決できない場合がほとんどです。

実際に、東京スタートアップ法律事務所が解決した事例の中でも、勾留回避や不起訴獲得できた事例を紹介します。

どのようなケースで勾留回避・起訴回避・示談交渉が必要になってくるのかを知るためにも、これから紹介する事例を参考にしてみてください。

1. 【盗撮事件で逮捕】勾留を回避して示談成立&不起訴獲得!事例

ご家族が盗撮で逮捕されたと弊所に身柄解放と示談交渉のご依頼をいただきました。

事件の概要は以下のとおりです。

| 事件 | 迷惑防止条例違反(盗撮) |

| 事件内容 | 自身が管理・所有している賃貸物件の防犯カメラに、たまたま入居者の裸が撮影されてしまったことで盗撮目的であると判断された |

| 依頼人 | ご家族 |

このケースでは、弊所にご依頼いただいた段階で、すでに勾留が決定していました。

弊所にご依頼後、すぐに本人と接見を行い、翌日には裁判所に対して勾留決定に不服を申し立てる「準抗告申立書」を提出しました。

ご家族も積極的に協力してくださったこともあり、スピード対応できたことで無事勾留を阻止できたのです。

同時進行で進めていた被害者との示談交渉も成立したため、身柄解放後に無事不起訴を獲得しました。

2. 【万引きで逮捕】逮捕翌日には身柄解放&罰金刑のみで解決!

急に警察が家に来て、家族を連行していってしまったというご相談も少なくありません。このケースでは、家族が複数のお店で万引きをしたとして、逮捕されたというご相談をいただきました。

事件の概要は以下のとおりです。

| 事件 | 窃盗(万引き) |

| 事件内容 | 複数のお店で万引きを行い、その物品をリサイクルショップに転売していた。過去にも万引きの前科がある |

| 依頼人 | ご家族 |

このケースでは、逮捕されてすぐにご依頼いただけため、当日に本人と接見をして状況を把握することができました。

弊所では、翌日には身元引受書や勾留阻止の意見書を提出し、逮捕翌日には勾留請求が却下されたのです。

早い段階で身柄解放ができたからといって、トラブルが解決したわけではありません。身柄解放後も、被害を受けた複数のお店と示談交渉を続けました。

粘り強い交渉の結果、本来であれば裁判になってもおかしくないケースにも関わらず、被害届の取り下げと罰金50万円のみで解決できたのです。

3. 【国選弁護士で示談が進まない】たった数日間で示談成立し不起訴獲得!

勾留されてしまい国選弁護士がついていても、一向に示談交渉が進まず不安に感じている方もいます。

「5.勾留を阻止するための弁護士の選び方3つ」でも解説したように、国選弁護士と私選弁護士では、得られる結果が左右されることもあるのです。

| 事件 | 傷害事件 |

| 事件内容 | 電車に乗り合わせた客と殴り合いの喧嘩になって逮捕された。 すでに勾留延長されており、国選弁護士がついているがなかなか示談が進まない。数日後には起訴されてしまう可能性が高い |

| 依頼人 | ご家族 |

このケースでは、国選弁護士がついているにもかかわらず、勾留が延長されてしまい起訴される可能性が高いことに対して、ご家族が不安を抱えていらっしゃいました。

弊所にご依頼いただき確認したところ、ご家族が不安に思っていた通り、被害者との示談は進んでいなかったのです。

残り数日で起訴されてしまう可能性を考えて、

- 本人との接見をして状況把握

- ご家族との相談

- 検察官への面接と意見書作成

- 被害者との示談交渉

などをたった数日間で行いました。

ご依頼主様がすぐに国選弁護士から弊所に切り替えたことで、被害者との示談も成立し、無事不起訴を獲得できたのです。

4. 【強制わいせつで複数の余罪】4名全員と示談成立&不起訴獲得!

逮捕されたことがきっかけで、他の余罪が発覚してしまうケースでお悩みの方も少なくありません。余罪が増えるほど、示談交渉をする相手が増えるため、解決までに時間がかかってしまいます。

事件の概要は以下のとおりです。

| 事件 | 強制わいせつ |

| 事件内容 | 女性の後をつけて、背後から抱きつき、わいせつ行為を行ったとして逮捕された。調べてみると3件の余罪が発覚した |

| 依頼人 | ご家族 |

このケースでは、家族が強制わいせつ罪で逮捕されたことがきっかけで、さらに3件の同種の余罪が発覚しました。

実際のところは、不起訴を獲得するには、かなり厳しい状況でした。しかし、弊所の弁護士がすべての被害者に対して「謝罪をさせてほしい」という意志をお伝えしたところ、示談交渉に応じていただけたのです。

根気強く示談交渉を続けた結果、被害者4名全員と示談を成立させることができ、無事不起訴を獲得できました。

実際の事例をみてみると、すべてのご依頼主がご家族であることがわかるかと思います。

弁護士への依頼は必ずしもご家族である必要はないのですが、身近にいるご家族が依頼してくるケースが多いのです。

あなたも、急に家族が逮捕されてしまい「身内が逮捕・勾留された!何をしたらいいの?どうなるの?」そんな漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。すでに勾留されてしまった場合は、ご家族が動かなければ事態は変わりません。

まずは、あなたをサポートしてくれる弁護士に相談し、不安を解消したうえで、ご家族が何をすべきなのかを知るところからはじめましょう。

勾留されたら家族がするべき対応と生活の実態

長期間にわたり身柄を拘束されてしまう勾留だからこそ、「勾留されたくない」や「勾留されるかもしれない家族を身柄解放したい」というのが本音かと思います。

しかし残念ながら、状況次第では、勾留を避けられない場合も少なくないと心得ておかなければいけません。

ご家族や勾留されたら、可能であれば面会に行っていただき、本人の意向を伺ってください。

例えば、差し入れして欲しいものや職場との連絡、他のご家族との伝言等です。面会の制限がついている場合は、弁護人と連携を取る必要があります。

留置場では厳格に管理されますので、差し入れをする際は一度警察署に差し入れが可能か聞いた方が安心です。

勾留中の生活場所と施設の特徴

勾留中は刑事施設内にて生活します。

起訴前の多くは、警察署内の留置場に留置されていることが多いです。

これは、取り調べ等操作の必要性から、所内に留めておく必要があるためです。

施設では、1日3回食事が出て、現金があれば物品を購入することも可能です。

軽い運動の機会や入浴、健康診断の機会もあります。

以下は留置所のスケジュールの一例です。

勾留中の差し入れ制限と許可品目について

一般の方の場合は、平日の決められた時間に、許可された物品のみを差し入れできます。

勾留中の方に対しての差し入れは、原則として誰でも差し入れることができます。

ただし、差し入れ可能な時間帯と、差し入れできる物品が決められているため厳守しなければいけません。

| 差し入れできるもの | ・衣服(紐がついていたり、形状によってはNG) ・メガネやコンタクト ・書籍 ・手紙 ・写真 ・現金 |

| 差し入れできないもの | ・タオル ・シャンプーや歯磨き粉 ・薬 ・食べ物 ・タバコ ・ゲーム類 |

基本的には、自殺防止の観点や中身検査が困難な物品は、差し入れ不可となっています。

留置所や拘置所内では、自分でタオルやシャンプー等の購入もできるため、現金の差し入れもおすすめです。

留置所や拘置所によっては、差し入れできる物品の細かいルールが決まっている場合もあるため、差し入れする前に確認しておきましょう。

勾留中の面会・差し入れの時期と方法

逮捕直後は、たとえ家族であっても一般の方は原則面会も差し入れもできません。

一般の方が、面会や差し入れできるようになるのは、勾留されることが決まってからです。

勾留中は、平日午前8時半〜午後4時までの間に面会・差し入れできる場合がほとんどです。

たとえ家族が逮捕されてしまったとして、すぐに警察署に駆け付けても面会することはできません。

逮捕されてから勾留されるまでの最長72時間は、弁護士しか面会できないのです。「今後どうしたらいいのか?」や「何か必要なサポートはあるか?」などの相談も、弁護士を介してしか行えません。

勾留されることになったら、平日の決められた時間に面会・差し入れが可能です。

※面会受付時間等は、施設によって変わります。

面会できる時間帯は、留置所や拘置所がある地域によって違うため、事前に「法務省|刑事施設所在地及び面会受付時間一覧」で確認しておきましょう。

勾留中の持ち物の受け渡し方法

勾留されている人から物品を受け取りたい場合は、「宅下げ」で受け取り可能です。宅下げできる物品は、事件に関連していない私物に限定されています。

宅下げとは、逮捕・勾留されている方から、面会の際に物品を受け取ることを指します。

基本的には、事件を解決する際に支障がでない物品であれば、宅下げ可能です。よくある宅下げされる物品には、以下のようなものがあります。

- 銀行の通帳やキャッシュカード(窃盗や横領、詐欺などの場合は宅下げできない可能性大)

- 印鑑

- 書籍

- 手紙

ただし詐欺事件や窃盗など、金銭が関わってくる事件の場合は、銀行の通帳やキャッシュカードは証拠品となるため宅下げできません。

その他の物品についても事件内容によっては許可されない場合もあります。

勾留中に、本人から預かれる物品は、あくまでも事件と関わり合いのない私物のみなのです。

逮捕直後に宅下げしたい場合や、逮捕後に唯一面会できる弁護士に宅下げ手続きを依頼できます。

勾留決定を覆すことはできる?

早い段階で弁護士に依頼しておけば、勾留決定を覆す「準杭告」を申し立てられます。

申し立てが認められた場合は、勾留されずにすみますが、認められる可能性が高いわけではありません。

既に勾留決定が出てしまった場合は、勾留されないための対処ではなく、勾留された後に早期に身柄解放を目指すのが得策です。

保釈金と釈放の関係性について

起訴後であれば、裁判所が認めた条件や保釈金を満たせれば保釈されます。

しかし、逮捕から起訴前の段階であれば、お金を支払っても身柄は釈放されません。

「勾留されているけれど、保釈金を支払えば大丈夫でしょ?」と勘違いしている方も少なくありません。

一般的な保釈金相場は150万〜300万円ほどですが、これだけの高額な保釈金が必要になるのは、起訴後になります。

そもそも、保釈金は起訴後に身柄解放するための仕組みであって、起訴前の勾留段階で利用できる仕組みではないのです。

このように、法的な知識がない状態では、必要のない心配までしてしまうかもしれません。

まとめ

この記事では、警察に逮捕された次に待っている「勾留」についての基礎知識と対処法について解説してきました。

- 逮捕されたのちに、住所不定・逃亡・証拠隠滅の可能性があると勾留される

- 勾留されると原則10日間〜最大20日間は刑事施設で身柄を拘束される

- 逮捕された人の内の、90.4%が勾留されている

- 勾留に不服を申し立てても認められる可能性は低い

- 勾留中に示談できなければ起訴される可能性が高い

一度勾留されてしまうと、長期間にわたり身柄を拘束されてしまいます。何も対処せずに勾留期間を過ごしてしまうと、そのまま起訴されて前科がついてしまうかもしれません。

逮捕されるかもしれない人や、すでに勾留されている人は、早い段階で身柄解放と示談交渉に動いてくれる弁護士に相談すべきです。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件

- プロフィール

- 京都府出身

同志社大学法学部法律学科 卒業

同大学大学院 修了

北河内総合法律事務所 入所

弁護士法人アディーレ法律事務所 入所

東京スタートアップ法律事務所 開設