詐欺罪の時効はいつ?逃げ切れる?民事と刑事の時効期間の違いを徹底解説

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

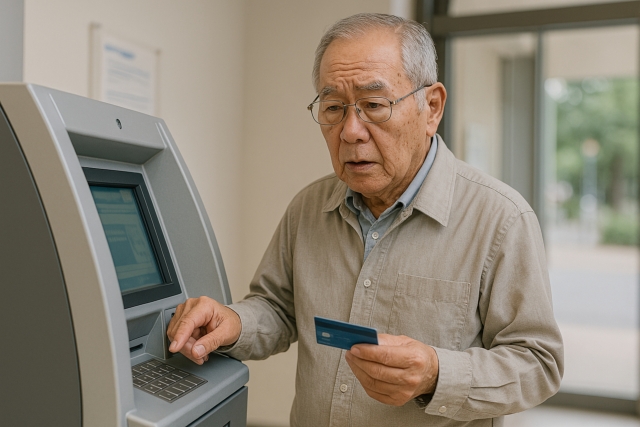

近年、ニュースなどで、特殊詐欺に関する事件を頻繁に見聞きすることも少なくありません。

詐欺事件を起こした人にとっては、どの程度の期間、罪に問われる可能性があるのか、とても気になるところでしょう。

本記事では、詐欺罪の基本的な説明に加え、時効やその期間、時効の成立による解決の可能性や、取るのが望ましい対応等について紹介します。

そもそも詐欺罪とは?

詐欺罪の時効について説明する前に、そもそも詐欺罪がどのような犯罪なのかまず確認しましょう。

ここでは、成立要件や刑罰といった概要について説明します。

詐欺罪の概要

詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(出典:刑法|e-Gov法令検索)

詐欺罪は、「人を欺いて」「財物」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る行為を処罰するものです。

たとえば、銀行や警察を装って「あなたの口座が不正利用されている」といった嘘を伝えてキャッシュカードやその暗証番号をだまし取って現金を引き出す「特殊詐欺」、親族等を装って金銭を振り込ませる「振り込め詐欺」、お金がないのにお店で飲食をしてお金を払わず出ていく「無銭飲食」など、これらはすべて詐欺罪の処罰対象です。

詐欺罪の成立要件

詐欺罪の成立要件は、主に以下の3つです。

「人を欺いて」=欺罔行為

詐欺罪の成立には、「人を欺いて」、すなわち、被害者の錯誤を招くような行為(欺罔行為)が必要です。

欺罔行為は、人に対して、物や利益を交付させることに向けられたものでなければなりません。

そのため、盗んだキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出すといった行為や、人の注意をそらしてその間に物を持ち去る、いわゆる「置き引き」は、詐欺罪には当たりません。

錯誤に陥ったこと

詐欺罪では、欺罔行為によって、被害者が「錯誤」に陥り、その「錯誤」に基づいて物や利益を交付した、という一連の因果関係が必要です。

そのため、たとえば被害者が欺罔行為を受けたとき、それが虚偽であると気づいたものの、かわいそうになって財産を渡したというような場合には、この意味での因果関係が認められないため、詐欺罪は成立しません。

「財物を交付」、「財産上不法の利益を得、又は得させた」=処分行為

欺罔行為により錯誤に陥り、その錯誤に基づいて、相手方に財産を交付することも、詐欺罪の成立要件です。

騙された人が自分の意思で、欺罔行為をした者に対して財産を直接に交付することが必要となります。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。

同じ財産犯でも、窃盗罪(刑法第235条)と異なり、罰金刑はありませんので、裁判の結果、刑務所に収監される可能性が高い点も注意しておきましょう。

詐欺罪における時効

詐欺罪については、刑事上の時効があるだけでなく、民事上も時効と呼ばれる制度があります。

ここでは、それぞれにおける時効の種類とその意味について説明します。

刑事上の時効

刑事上の時効には、「刑の時効」と「公訴時効」の2種類があります。

このうち「刑の時効」とは、判決が確定したあと、一定期間その刑が執行されなかった場合に、それ以降は刑を執行することができなくなることをいいます。

しかし、実際には、判決を言い渡されればその流れで刑も執行されることが通常であり、問題になることは多くありません。

もう一つの「公訴時効」とは、犯罪の発生後、一定期間を経過しても公訴が提起されない場合に、公訴を提起することができなくなることをいいます。

一般に刑事上の時効という場合は、この「公訴時効」を指すことが多いです。

公訴時効は、検察官が裁判所に対して刑事裁判を起こすことのできるタイムリミットです。

この期間内に、捜査機関が捜査をし、検察官が公訴を提起しなければ、それ以降は、罪を犯したことが事実であっても罪に問うことはできなくなります。

民事上の時効

詐欺については、民事上の時効、具体的には消滅時効も問題となります。

詐欺によって被害者に損害が発生した場合、詐欺をした者には、不法行為に基づく損害賠償責任が生じます。

詐欺の被害者は、詐欺をした人に対して損害賠償請求権を行使することができます。

この債権は、そのまま行使しないと消滅時効にかかってしまい、時効期間経過後は、一切請求ができなくなります。

このような定めが置かれているのは、時効期間ほどの長期間になると、証拠が散逸するため、もはや詐欺の有無を立証することができないことや、権利を行使できるにもかかわらず長期間放置していた者を保護する必要はないこと等が理由と考えられています。

詐欺罪における刑事の時効は何年?

詐欺に関しては、刑事・民事それぞれについて時効と呼ばれる制度が存在します。

それでは、具体的に詐欺罪についての公訴時効の期間は何年なのでしょうか。

ここでは、時効期間とその起算点等について解説します。

詐欺罪の公訴時効の期間

公訴時効の年数は、刑事訴訟法第250条で定められており、その概要は以下のとおりです。

人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)の場合

- 無期の拘禁刑又は禁錮に当たる罪→30年

- 長期20年の拘禁刑又は禁錮に当たる罪→20年

- 上記2つ以外の罪→10年

人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の場合

- 死刑に当たる罪→25年

- 無期の拘禁刑又は禁錮に当たる罪→15年

- 長期15年以上の拘禁刑又は禁錮に当たる罪→10年

- 長期15年未満の拘禁刑又は禁錮に当たる罪→7年

- 長期10年未満の拘禁刑又は禁錮に当たる罪→5年

- 長期5年未満の拘禁刑若しくは禁錮又は罰金に当たる罪→3年

- 拘留又は科料に当たる罪→1年

(出典:刑事訴訟法|e-Gov法令検索 を元に作成)

詐欺罪は、「10年以下の拘禁刑」が法定刑となっている犯罪であり、最大で10年間の拘禁刑を科される可能性があります。

したがって、上記のうち、「人を死亡させた罪であって禁固以上の刑に当たるもの以外」のうち、「長期15年未満の拘禁刑又は禁錮に当たる刑」に該当するので、詐欺罪の公訴時効の期間は、7年間となります。

公訴時効の起算点

公訴時効の起算点は、「犯罪行為が終わった時」です(刑事訴訟法第253条第1項)。

一般的な場合では、犯罪行為それ自体(実行行為)が終了した時点が、「犯罪行為が終わった時」と評価されることが多いです。

詐欺罪の場合は、欺罔行為がされることによって錯誤が生じ、その錯誤に基づいた処分行為がされることによって、既遂犯として犯罪が成立します。

既遂犯の場合は、結果が発生して初めて既遂犯として処罰することが可能となるわけですから、この場合は、処分行為がされて財産的損害が発生した時点から、公訴時効が起算されることになるでしょう。

他方、欺罔行為はされたが錯誤に陥らなかった、あるいは処分行為がされずに終わったといったような未遂犯の場合には、欺罔行為が終わった時点が、「犯罪行為が終わった時」に当たり、この時点から公訴時効が起算されます。

公訴時効の停止

公訴時効は、犯罪から一定期間が過ぎた場合には、検察官が公訴を提起できないこととするという制度(要するに、検察官が公訴を提起するまでの制限期間)です。

公訴期間が満了する前に検察官が公訴を提起した場合は、公訴時効は停止し、管轄違いや公訴棄却の裁判が確定した場合には、その時点から再び進行を始めます(刑事訴訟法第254条第1項)。

共犯者がいる場合には、共犯のうち一人が公訴提起をされ、公訴時効の進行が停止した場合には、他の共犯者についても公訴時効が停止します。

この場合は、その公訴提起について下された判決が確定した時から、再び進行します(同条第2項)。

また、詐欺の加害者が日本国外にいる場合や、日本国内に入るものの逃げ隠れているために起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかった場合には、国外にいる期間、あるいは逃げ隠れている期間は、公訴時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。

いずれの場合も、公訴時効の進行が止まるだけであり、それまでの期間がリセットされるわけではありません。

詐欺罪における民事の時効は何年?

ここまで、刑事上の時効についてみてきましたが、民事上の時効については、どのような決まりになっているのでしょうか。

詐欺罪の消滅時効の期間

詐欺の被害を受けた人は、詐欺をした人に対して、損害賠償請求権を行使し、その損害の回復を求めることが可能です。

この権利は、詐欺の加害者と損害を知った時から3年以内に行使しなければ、消滅時効により消滅します。

加害者と損害を知らなかった場合でも、詐欺行為があってから20年を経過すると、それ以降は権利を行使できなくなります(民法第724条)。

以上のほか、詐欺によって何らかの契約を締結した場合に、詐欺による契約の取消を主張して、交付した財産の返還を求めていくことも考えられます。

この場合の取消権についても時効期間が定められており、詐欺の被害を受けたと気付いてから5年以内、又は契約締結から20年以内に取り消さないといけません(民法第126条)。

なお、民事上の消滅時効については、公訴時効の場合と異なり、時効の期間が経過しただけでなく、時効の期間が経過したことを自ら主張しなければなりません。

この主張を、「時効の援用」といいます。

消滅時効の完成猶予・更新

消滅時効については、以上の起算点から進行していき、所定の期間を満了すれば時効が完成となり、もはや権利行使をすることはできなくなります。

もっとも、例外的な場合として、「消滅時効の完成猶予」、「消滅時効の更新」があります。

「消滅時効の完成猶予」とは、一定の事由が生じた場合に、一定の期間だけ時効の進行が止まることをいいます。

完成猶予の事由は、主に以下のとおりです。

- 裁判上の請求、支払督促、和解又は調停(民法第147条第1項)

- 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続又は第三者からの情報取得手続(同法第148条第1項)

- 仮差押え又は仮処分(同法第149条)

- 催告(同法第150条)

- 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたとき(同法第151条第1項)

- 天災その他避けることのできない事変のため、裁判上の請求等ができないとき(同法第161条)

これに対し、「消滅時効の更新」とは、一定の事由が発生した場合に、それまでの時効期間の進行が確定的に解消され、当該事由の発生時点から、新たに時効期間が進行しはじめることをいいます。更新の事由は、以下のとおりです。

- 裁判上の請求等について、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき(同法第147条第2項)

- 強制執行等が終了したとき(同法第148条第2項)

- 権利の承認があったとき(同法第152条第1項)

更新の事由について、特に注意すべきなのは、「権利の承認があったとき」です。たとえば、消滅時効の期間がすでに経過した時点で、詐欺の被害者から損害賠償請求がされた場合に、時効の援用を適切に行えればよいですが、支払方法についての交渉をしてしまったり、一部だけでも支払ってしまったりした場合には、「権利の承認があった」と評価され、もはや消滅時効の主張ができなくなるので、注意が必要です。

詐欺事件で時効まで逃げ切る選択をしないほうがいい理由

詐欺をしてしまった場合、以上の期間中は刑事・民事の責任追及がされる可能性があります。

では、その期間を逃げ切ればよいのでは、とお考えになるかもしれませんが、その判断は好ましくありません。

その理由を解説します。

社会生活を送ることが難しくなる

捜査機関には、必要に応じて公的機関や一般企業に対して、情報照会をかけることが可能です。

こうした照会によって、住民票等の登録情報や、携帯電話の契約状況、預貯金口座の金銭の動きやクレジットカード等の利用状況等、あらゆる情報を収集されてしまうことになります。

多くの機関・企業はこの照会に協力して回答しているようですし、仮に協力しない場合も、必要性が認められれば裁判所の許可を得て収集することも可能です。

このように、日常生活においてもあらゆるところに捜査の手が伸びる可能性があり、それらをかいくぐって時効期間が経過するのを待つことは、現代社会では極めて困難といってよいでしょう。

少なくとも、普通に働いて普通に生活をするといったことは、諦めなければなりません。

時効期間の進行が止まる制度がある

すでに紹介したように、公訴時効については、一定の場合に進行が停止することがあります。

国外に逃亡すればよいのでは、と考えるでしょうが、その期間中は、公訴時効は進行しません。

また、警察や検察が捜査をしている段階では、この時効期間は進行しつづけるのが原則ですが、捜査を終えて公訴提起をした場合には、日本国内でも逃げ隠れしていたりする間は、やはり公訴時効は進行しなくなります。

反対に、逃げ回り隠れていることをもって、罪から逃れようとしていて反省の態度が見られない、と判断され、より厳しい処分を受ける可能性さえあるのです。

執行猶予を受けられる可能性もある

詐欺罪は、法定刑が拘禁刑10年以下と重い犯罪と考えられていますが、実刑を避けられないというわけではありません。

被害者との示談ができていたりすれば、そもそも不起訴で終わる可能性もありますし、起訴されてしまったとしても、判決が3年以下の拘禁刑である場合には、執行猶予がつくケースもあります。執行猶予がつけば、有罪判決ではあるもののすぐには刑務所に入ることはなく、いままでどおりの社会生活を送っていくことも可能です。

7年間という短くない期間、捜査の手におびえながら不自由な生活をするよりも、きちんと反省を示す等の執行猶予を得られるような対応をしていく方が、更生の点でよりメリットが大きいはずです。

詐欺事件の時効前に弁護士に相談するメリット

詐欺をしてしまった場合、公訴時効の完成まで逃げ切ろうとするのではなく、少しでも処分を軽くし、少しでも早く更生を目指していくには、弁護士に相談することをおすすめします。ここでは、その主な理由を紹介します。

被害者と示談できる可能性が高まる

詐欺罪のように被害者がいる犯罪において、まず被疑者の方が検討すべきなのは、被害者との示談交渉です。

被害者に対して真摯な謝罪と反省を示したうえで、詐欺によって生じた財産的被害を回復するとともに、慰謝料を含めた示談金を支払うことで、被害届や刑事告訴を取り下げ許してもらうことを目指すことが有効です。

示談できれば、被害回復ができており、被害者の処罰感情もなくなったと評価され、検察官が不起訴とする可能性が高くなります。

しかし、被害者が被疑者との間で直接やり取りをしてくれるケースは極めてまれです。

第三者として、示談交渉にも精通した弁護士に相談するのが最善です。

重い処分を回避するための弁護活動を期待できる

詐欺罪の法定刑は、すでに紹介したとおり10年以下の拘禁刑です。

しかし、実際には、詐欺をしたことが事実であっても、10年あるいはそれに近い重い刑罰が科せられるとは限りません。

先述した示談が成立している、被疑者本人が真摯な反省をしている、親族等による監督が期待できるといった事情があれば、再犯可能性がないものと評価され、執行猶予や拘禁刑期間の減軽といった軽い処分がされることも少なくありません。

前科前歴がないことも、犯罪傾向が希薄である等の理由として考慮され、刑の減軽にも働きうる事情です。

弁護士に相談すれば、刑事事件の経験や知識を踏まえて、どういった事情を主張していけばよいかを的確に判断してもらい、サポートを受けることが可能です。

そうしたサポートを受けられれば、少しでも軽い処分を目指し、早期の社会復帰ができる可能性が高まります。

自首できるケースか否かについて判断・アドバイスしてもらえる

捜査機関が事件を認知する前に自首した場合は、刑の任意的減軽理由とされています(刑法第42条第1項)。

自首した場合には、それ自体をもって刑が減軽されたり、軽い処分にとどまったりする可能性が高まるのです。

とはいえ、事案の重大性や被害額の大小等によっては、自首だけをもって、不起訴処分を目指せる、実刑を避けられるとは限りません。

場合によっては、今すぐ自首するのではなく、まずは示談を検討すべきであるといったケースも考えられます。

また、自首といっても自分一人で警察署に赴いては、法律上自首として取り扱われない可能性も払拭できません。

この場合でも、弁護士に相談すれば、当該事案のさまざまな事情を考慮したうえで、すぐに自首をすべきか否か、まずは被害者との示談を先行させるべきか等、方向性を決めて動いていくことが可能となるでしょう。

身体拘束の可能性を下げ、釈放の可能性を高められる

詐欺罪について捜査機関が事件を認知した場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断された場合、逮捕・勾留がされる可能性があります。

公訴時効が満了するまで逃げ切ろうとしている場合には、そのことが捜査機関に発覚すれば、その態度自体をもって逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断され、身体拘束がされる可能性もあるでしょう。

早い段階で弁護士に相談をすれば、逮捕・勾留を回避するために注意すべきポイントについてアドバイスを受けることが可能です。

万が一逮捕・勾留されたとしても、不服申立てを迅速に行って身体拘束の解放に向けてスムーズに弁護活動を行うことが可能です。

これによって、捜査を受けている状況であっても、今まで通りの日常をひとまず確保できる確率が高まります。

まとめ

時効期間を逃げ切れば刑事・民事の責任を回避することは可能ですが、特に刑事においては、捜査機関はあらゆる方法で情報を収集することができ、実際のところ、逃げ切るという選択肢を取ることは現実的ではないでしょう。

少しでも早く社会復帰を試みたい、いままでの生活を維持したいと考えるならば、むしろ早期に弁護士に相談して、きちんと対応していくことが却って近道であるといえます。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件

- プロフィール

- 京都府出身

同志社大学法学部法律学科 卒業

同大学大学院 修了

北河内総合法律事務所 入所

弁護士法人アディーレ法律事務所 入所

東京スタートアップ法律事務所 開設