詐欺罪の定義とは?構成要件や手口の事例、罰則などを解説!

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

詐欺罪とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?

今回は、詐欺罪が成立するための構成要件についてご説明します。

構成要件とは、犯罪が成立するための要件を定義したものです。

つまり、どのような行為が犯罪に当たるのかを示したものです。

自分の行為は詐欺罪に当たるのか、詐欺罪に該当するのかどうか知りたい、と不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。

詐欺罪とは?

詐欺罪とは人を欺いて財物をだまし取ること

詐欺罪は、刑法246条で以下のように定義されています。

第二百四十六条

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

人を騙して自分が利益を得たり、他人に利益を得させたりする行為が詐欺罪に問われます。

また、刑法246条の2には以下のような記載もあります。

第二百四十六条の二

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

簡単に言うと、人を欺いて財物をだまし取るだけでなく、コンピューターなど人以外のものを欺いて財物をだまし取る行為も詐欺罪に問われるということです。

詐欺罪が成立するタイミングについて

詐欺罪は、欺罔行為(後述)を開始した時点で成立し得る犯罪です。

例えば、人を騙してお金をとろうと思っているだけでまだ具体的な行動を起こしていない段階では詐欺罪は成立しませんが、人からお金を騙しとるためにその人を騙すような行為を開始した段階では詐欺罪が成立し得ることとなります。

そして、こうした欺罔行為を行った結果、相手が騙されてお金等を渡した時点で、詐欺罪は既遂となります。

他方で、欺罔行為を行ったものの相手が騙されなかった場合やお金等を受け取ることができなかった場合には、詐欺罪は未遂ということになります。未遂については後述します。

具体的な事案において、どの行為を行った段階から詐欺罪が成立し得るかという点については、裁判例等を踏まえた専門的な知識に基づく判断が必要になるケースもあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺罪の保護法益

保護法益というのは、法律が守ろうとする利益のことです。

そして、詐欺罪の保護法益は個人の財産です。

刑法では、個人の財産を守るために詐欺罪が定められており、これに該当する行為が処罰の対象とされています。

詐欺罪の客体

詐欺罪の対象となるもの(客体)は、他人の財物や財産上の利益です。

ここでいう財物とは、お金や価値のある物等を指します。

また、財産上の利益については、例えば、お金を払わないといけないという債務を免除させること等がこれに当たります。

人を騙してお金の支払いを免れる(債務を免除させる)ことは、直接財物を手に入れる行為ではありませんが、財産上の利益を不法に得ていることになるため、詐欺罪の対象となります。

詐欺罪の構成要件

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。

つまり、どのような行為が犯罪に当たるのかを示すものです。

ここからは、詐欺罪の構成要件について詳しく説明していきます。

詐欺罪は主に以下の4つの流れとその因果関係を証明できた場合に成立します。

- 欺罔行為

- 錯誤

- 処分・交付行為

- 利益・財産の移転

それぞれ以下に詳しく説明していきます。

①欺罔行為

「欺罔行為」とは人を欺き、騙すことを指します。

例えば、相手の財産を騙し取るために被害者の息子を装うなどの行為が欺罔行為に当たります。

また、加害者側から積極的に嘘をついていないというケースでも、被害者に身分などの真実を伝える必要があるにも関わらず、あえて伝えていないという行為も欺罔行為に当たる可能性があります。

②錯誤

「錯誤」とは、内心的意志 (意真) と表示されている意思とが一致せず、そのことに本人が気づいていないことを指します。

簡単に言うと、被害者の認識と事実とが異なっている状態のことです。

欺罔行為によって被害者が錯誤に陥ることが詐欺罪の構成要件の1つとなります。

欺罔行為と錯誤との因果関係が証明できない場合は、詐欺罪の成立が困難となります。

③処分・交付行為

欺罔行為により錯誤が生じた状態で、被害者が自身の財物・財産上の利益を処分あるいは交付するという行為があった場合は、詐欺罪に問われます。

つまり被害者が誤った情報に基づいて、自らの意思で処分・交付行為を行うことが詐欺罪の構成要件の1つだということです。

被害者の意思に反して財物が処分・交付されたケースでは詐欺罪ではなく窃盗罪に問われます。

例えば、被害者が目を離した隙に金品を持ち去る、などの行為は詐欺ではなく窃盗だということです。

④利益・財産の移転

詐欺罪は、被害者が誤った情報に基づいて財物・財産上の利益を加害者に移転したことで既遂となります。

構成要件から見る詐欺罪として認められにくいケース

ここまで説明した①~④の間に因果関係があることが詐欺の構成要件です。

このため、①何者かを騙し、②被害者の認識と事実とが異なっている状態にして、➂④被害者の持つ財産を移転させることで、詐欺が成立するのです。

よく、被害者が、財産の移転なしに詐欺だと判断している場合はありますが、あくまでこれら4つの条件に因果関係があり、財産まで騙し取られている場合に、詐欺が成立します。

例えば、以下のようなケースでは、詐欺罪として認められにくいと言えます。

- A.加害者は被害者にお金を借りたつもりだった(故意がない)。

- B.金銭的被害が出なかった(損害がない)。

A.加害者は被害者にお金を借りたつもりだった場合

加害者が被害者にお金を借りたつもりだった場合には欺罔行為として認められにくく、詐欺罪は成立しません。

加害者側が返すつもりであったのであれば、相手を騙したいという故意がないため、詐欺とは言えないのです。

B.金銭的被害がなかった場合

金銭的な被害がない場合も、詐欺にはなりません。

こういったケースでよく問題になるのが、結婚詐欺です。

仮にお金目的で被害者に近づいたとしても、金銭的な被害が起こっていない場合には、詐欺罪として成立しません。

結婚してくれると思ったら、してくれなかったというだけで、お金や財産の被害が発生していない場合は、詐欺にはならないのです。

以上、詐欺だと判断されない2つのケースを紹介しましたが、このように、詐欺罪は認定が難しく、一連の流れに因果関係があったことを証明できなければ詐欺罪は成立しないことが特徴です。

しかし、詐欺には時効があり、時効になってしまっている場合は、たとえ構成要件を満たしていても罰されません。詳しくは以下の記事で確認してください。

詐欺罪の罰則について

刑法246条にも記載があるとおり、詐欺罪は10年以下の懲役刑に科せられます。詐欺の事案では罰金刑は規定されていません。

また、詐欺の刑期は、10年以下の懲役刑です。

罰金刑などは用意されていません。

このため、どれだけ軽い罪だと判断されることがあっても、罰金だけでは済まされないということです。

しかし、2017年の犯罪白書の統計を見る限り、2016年に判決が出た詐欺罪の起訴率は56%です。

他の犯罪と比較すると、不起訴になることも多く、弁護士をつけて、自分の主張を裁判官に伝えてもらうことで、罪が軽くなりやすい犯罪だと言えるかもしれません。

詐欺罪の刑期が決まるのは、下記のような項目です。

- 詐欺行為が計画的で悪質か

- 被害額はどの程度か

- 被害額を弁済したか、示談したか

- 組織的な犯罪か

- 組織の中で指揮を取っていたか、やらされていたか

- 反省しているか

- 前歴があるか

- 今後も犯罪しそうか

初犯の場合や未遂の項目でも刑事罰は想定されます。

次の段落で解説しています。

詐欺罪の初犯や未遂の場合は罰則が軽減されるのか?

初犯の場合

初犯の場合、まだ初めてだということから、斟酌されます。

しかし、初犯だという理由のみで減刑されるということはありません。

詐欺罪の罰則は、様々な事情を考慮して決定されます。

特に、組織的な犯罪だと想定される場合には、なかなか警察の手から逃れられないでしょう。

例えば、逮捕後も接見禁止処分を受け、面会ができないまま、身柄を拘束されることも考えられます。

未遂の場合

詐欺未遂の場合でも処罰されます。詐欺未遂だったから処罰されない、ということはありません。

詐欺未遂については刑法に以下の記述があります。

“(未遂罪)第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。”

ただ、欺罪の既遂犯に比べて、詐欺罪の未遂犯のほうが、刑罰が軽くなる可能性はあるようです。

詐欺の主な種類・事例

詐欺には様々な手口があります。以下に詐欺手口の一例を紹介しています。

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)

オレオレ詐欺とは、親族を装うなどして電話をかけ様々な名目で金が至急必要であると偽って被害者から現金ないしカードをだまし取る手口の詐欺です。

「オレだよ、オレオレ」と加害者が名乗ることが多いことから、このように名づけられました。

オレオレ詐欺についてもどんどん新しい手法が出てきており、最近では複数の犯人が役割分担して上司や同僚等を演じて、巧妙に被害者から現金をだまし取ることもあります。

毎年、多くの高齢者が騙されてお金を振り込んでしまう詐欺が後を絶ちません。

ワンクリック詐欺

ワンクリック詐欺とは、インターネット上で1度クリックしただけで料金の請求画面が表示されるという手口の詐欺です。

特に、出会い系サイトやアダルトサイトに多く、クリックしただけで、高額な料金請求がなされます。

実はひっかかったことがあるという人も多いのではないでしょうか。

高額な料金請求は詐欺ですので、応じる必要はありません。

しかし、そこにかかれている金額を振り込んでしまったり、電話をかけてお金を受け渡しの約束をしてしまったりする被害者が多い詐欺です。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、有名企業を装った電子メールを送信し、利用者に偽のURLをクリックさせることで、個人情報を盗み取るという詐欺です。

近年増加傾向にあり、年々手口が巧妙化しています。

フィッシングは「phising」と表記します。

『釣り』を意味する英単語である「fishing」を変化させた造語です。

URLで個人情報を釣ることを表現しています。

スミッシング詐欺

2017年7月、「スミッシング」と呼ばれる手口の詐欺事件が全国で初めて摘発されました。

スミッシング詐欺とは、スマートフォンなどメッセージ機能であるショートメッセージサービス(SMS)も利用して、利用者をフィッシングサイトへ誘導する手口の詐欺です。

このような手口の詐欺は近年増加傾向にあり、電子計算機使用詐欺罪にも問われる可能性が高いようです。

フィッシング詐欺と詐欺の内容は同じですが、使うツールが電子メールかSMSかで異なります。

結婚詐欺

本当は結婚する意思がないにもかかわらず、結婚することを前提に被害者からお金を借りたりだまし取ったりする類型の犯行です。

保険金詐欺保険に入っている人が、本当は保険金を請求できない状況であるにもかかわらず、病気や怪我等を理由に保険金を請求できる状況であるかのように装って保険会社に保険金を不正に請求する類型の犯行です。

投資運用詐欺

被害者に対して、実際には存在しない投資話を持ち掛け、投資によって利益を得ることができると信じた被害者から金銭をだまし取る類型の犯行です。

架空請求詐欺

実際には金銭を請求する根拠がないにもかかわらず、架空の請求をでっち上げ、これによって金銭を支払わないといけないものと誤信した被害者から金銭をだまし取る類型の犯行です。

詐欺罪の時効は?

刑事事件としての詐欺罪の時効(公訴時効)は7年です。

これは、欺罔行為が終了した時から進行し、この時点から7年が経過すると刑罰を受けることはなくなります。

ただし、国外に逃亡しているようなケース等、公訴時効が停止する場合もあることには注意が必要です。

家族が詐欺罪で逮捕された場合の対応

家族が詐欺罪で逮捕された場合、早期の身柄解放や示談に向けた対応が必要となるため、まずはできる限り早く刑事事件の経験豊富な弁護士に相談する必要があります。

弁護士であれば、逮捕後すぐにでも本人と接見(面会)して、具体的な状況や本人の意向の確認等することもできます。

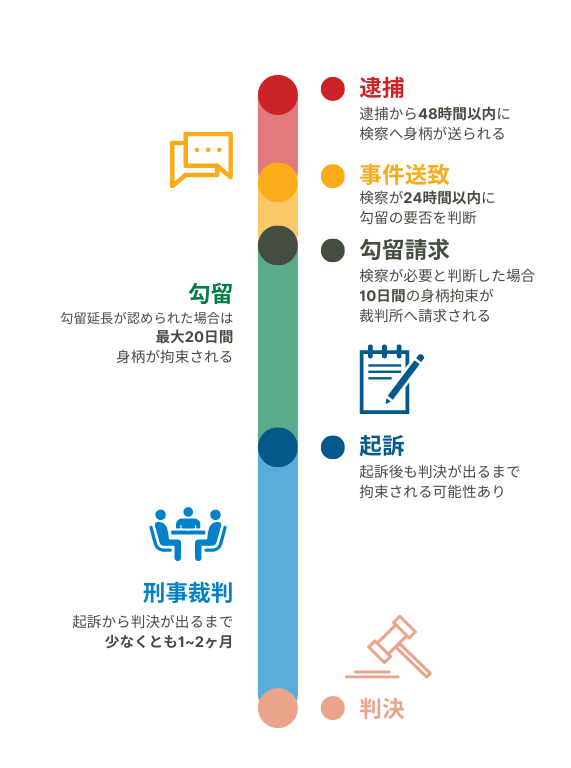

詐欺罪で逮捕された場合、逮捕された時から48時間以内に警察から検察に身柄が送られることになります。そして、検察は、そこから24時間以内に更なる身柄拘束(勾留)の要否を判断します。

検察が勾留を必要と判断した場合、検察官は、裁判所に対して、本人を10日間身柄拘束するように請求を出します(勾留請求)。

そして、勾留請求を受けた裁判所が勾留を認めるという判断をした場合、検察が勾留請求をした時から10日間身柄が拘束されることとなります。

なお、この10日間という期間が満了した場合、一度だけ延長することが認められているため、検察が勾留の延長を裁判所に請求して、裁判所がこれを認める場合には、更に最大10日間身柄が拘束されることとなります。

その後、勾留期間が満了すると、場合によっては起訴されて刑事裁判が始まることとなります。

その場合、裁判が終わって判決が出されるまでは、起訴から少なくとも約1~2か月程度の時間がかかります。

また、起訴後、保釈請求が認められれば身柄は解放されますが、これが認められない場合は、判決が出て執行猶予等の判断が出されるまでは引き続き身柄が拘束された状況が続くこととなります。

このように、逮捕された後は、何もしなければ長期間身柄が拘束される可能性があり、仕事や家庭に多大な影響が生じるおそれもあります。

そこで、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談して、弁護士から検察や裁判所に働きかける等の対応を行うことで、早期の身柄解放を目指すべきです。

示談がまだなら早急に示談を

示談とは、被害者と加害者が話し合いによって解決する方法です。

法廷の外で、両者が折り合いをつけます。

詐欺罪の場合、基本は、加害者が反省の態度を示し、弁済を行い、その後、示談金で支払うのが、示談の一連の流れです。

- 反省し和解する

- 弁済する

- 示談金を支払う

また、被害届や告訴の取り下げをしてもらうことができます。

これは必須ではありませんが、お金で解決できるのであれば、加害者側としては、行っておいた方が得策です。

示談が成立していることは、加害者にとって有利に働くため、刑が軽くなったり、不起訴になったりする可能性が大きく高まります。

また、示談交渉を進める際は、弁護士に依頼しましょう。

被害者は加害者との接触を好みません。

被害に合っているので当然です。

連絡先を教えてくれない場合もあるでしょう。

しかし、弁護士が間に入ることで、被害者も交渉を了承してくれる可能性が高まります。

他の財産犯との違い

他人から財産を取得する犯罪としては、詐欺罪の他にも窃盗罪や強盗罪があります。

この記事で解説した通り、詐欺罪は、人を騙してお金等を取得するという犯罪ですが、窃盗罪は、人を騙すことなく人のお金等を取得する犯罪です。

また、強盗罪は、人に暴力等を加えて反抗できないようにした上でお金等を取得する犯罪です。

このように、人からお金等を取得するために人を騙すという行為が入ることが詐欺罪と他の財産犯とを区別する点といえます。

詐欺に関するお悩みは弁護士に相談

ここまで、詐欺罪の構成要件について説明してきました。

詐欺には様々な種類があり、その手口は年々巧妙化されています。

そのため、詐欺罪は他の罪に比べて摘発が難しいと言われています。

構成要件についても、欺罔行為から財物の移転までの一連の流れに因果関係があることを証明できなければ詐欺罪は成立せず、認定が難しいのが現状です。

ただ、詐欺罪には罰金刑がなく、起訴されれば懲役10年以下に処せられます。

自分のした行為が詐欺に当たるかもしれない、と不安に感じている方は、バレなければ良いと放置しておくのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務