起訴とは?起訴された場合の流れや不起訴との違いを解説

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

「家族が刑事事件を起こして起訴されたが、起訴された後はどうなってしまうのだろうか」

「家族が起訴された場合、本人のために家族ができることはあるのだろうか」

このような疑問や悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご本人またはご家族が刑事事件で起訴された場合、不安な気持ちを抱えたまま、何をすればよいかわからないという方も多いかと思います。

今回は、日本の刑事司法制度の概要、正式裁判の場合の起訴後の流れ、略式手続の場合の流れ

被疑者が起訴された場合にすべきことなどについて解説します。

起訴とは| 通常の起訴と略式起訴の2種類について解説

刑事事件で起訴された場合の流れについて説明する前に、日本の刑事司法制度の概要など基本的な内容について簡単に説明します。

1. 起訴とは?有罪率は99.8%

起訴(公訴提起)とは、捜査の対象となっている被疑事実について検察官が裁判所に対して裁判を提起することです。日本では検察官のみが起訴を行う権限を有しています(起訴独占主義:刑事訴訟法第247条)。

日本の刑事裁判での有罪率は99.9%だと聞いたことがあるという方もいらっしゃるかと思います。

実際の有罪率はデータとして公表されていませんが、司法統計年報によると、2018年に地方裁判所に係属した事件のうち有罪判決が出された件数の割合は99.8%となっています。

しかし、検察官には犯罪の被疑者を起訴するかどうかについて裁量権があるので(起訴便宜主義:同法第248条)、犯罪容疑で警察に逮捕されても、犯罪が軽微である等の理由で起訴されずに不起訴処分となる場合もあります。

平成30年犯罪白書によると、警察が検挙あるいは逮捕して送検した被疑者のうち検察が起訴した者の割合を示す起訴率は刑法犯全体で37.5%、交通違反事件を除いて51.5%となっています。

参考リンク:犯罪白書|法務省

2.起訴の種類とは

起訴の種類とは?起訴の種類について知りましょう!

検察官による起訴処分には以下の2つの種類があります。

- 正式裁判請求(刑事訴訟法第247条)

- 略式命令請求(同法第461条)

①一般的な起訴(正式裁判請求)とは

正式裁判請求は、地方裁判所に対し、公開の法廷(公判廷)で行われる刑事裁判を請求することです。

正式裁判では、有罪判決が出されるまでは被告人に対する推定無罪の原則が存在します(刑事訴訟法第336条)。

②略式起訴(略式命令請求)とは

略式命令請求は、簡易裁判所に、100万円以下の罰金または科料の刑を科すこと(略式命令)を請求することです。

略式命令では、裁判所が公判を経ずに検察官が提出した証拠のみを審査して、100万円以下の罰金又は科料の有罪判決が言い渡します(刑事訴訟法第461条)。

略式手続は、被告人が身体拘束されない罰金または科料を科す命令を迅速に下すことにより、被告人にメリットがある一方、被告人に公開裁判を受ける権利を放棄させることになります。

このため、検察官が略式命令請求を行う場合は、被疑者に異議がないことを書面で明らかにしなければなりません(同法第462条2項)。

③即決裁判手続

即決裁判手続とは、比較的軽微な事件について、検察官が起訴と同時に即決裁判を申し立てる手続です。

簡易・迅速な審理手続を経て、原則として起訴後14日以内に判決が言い渡されます。

即決裁判手続の特徴としては、罰金または執行猶予判決が見込まれる争いのない事件が対象であり、被疑者の同意と検察官の申し立てが必要となります。

④在宅起訴

在宅起訴とは、逮捕や勾留といった身柄拘束を受けずに、自宅で普段通りの生活を送りながら刑事事件の捜査が進み、起訴されることをいいます。

3. 実刑判決と執行猶予判決

起訴されて正式裁判が行われた場合、裁判所は犯罪の証明があったとき(検察官が犯罪事実を証明したと裁判官が判断した場合)は有罪判決または執行猶予(刑事訴訟法第25条・第27条の2)付き有罪判決を下します(同法第333条)。

有罪判決の場合、刑を免除する場合(同法第334条)を除き、被告人に死刑・無期又は有期の懲役もしくは禁錮・罰金・拘留・科料の刑を言い渡します。

正式裁判が行われる事件の中で裁判員法第2条1項が定める事件に該当する場合は裁判員が参加する合議体で公判・評議・判決が行われます。

また、財政経済犯罪・薬物犯罪等特定の類型に属する犯罪の被告人が他人の特定類型犯罪事件における検察側の立証活動に協力した場合、処分が減軽されることがあります(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意)。

略式手続が行われた場合は簡易裁判所により100万円以下の罰金又は科料が言い渡されます。

また刑の言渡しと共に、刑の全部の執行猶予(刑法第25条)・執行猶予期間の保護観察(同法第25条の2)・没収(同法第19条:窃盗事件における盗品等)等の付随処分が行われる場合があります。

略式命令においても、執行猶予を付すことができます。

4. 無罪になる場合

以下に該当する場合は、被告事件が罪とならないとして、無罪が言い渡されます。

- 検察官が行った立証に対して「犯罪の証明がない」と裁判官が判断した場合

- 起訴状に記載された事実が真実であっても法令上犯罪に該当する事実が含まれていない場合

この他、犯罪後の法改正により刑が廃止される、時効完成など、刑事訴訟法第337条一定の要件を満たす場合は免訴判決、裁判権不存在など同法第338条の一定要件を満たす場合は公訴棄却判決、被告人死亡など同法第339条の一定要件を満たす場合は公訴棄却決定が下されることになります。

起訴・不起訴はどのように決まるのか

起訴・不起訴の判断は、検察官が犯罪の証拠や被疑者の状況などを総合的に考慮し、有罪判決が得られる見込みがある場合に起訴、そうでない場合は不起訴と判断します。

このように、起訴されるか不起訴となるかは検察官の判断に委ねられています。

そもそも不起訴とは何か

検察官が刑事事件を起訴しないと判断する処分です。

被疑者を刑事裁判にかけず、刑罰を科さないことを意味します。

不起訴処分は、刑事裁判自体が開かれることがなく、罪を犯したことが明らかな場合でも不起訴となる可能性があります。

不起訴になるケース

嫌疑なし

嫌疑なしとは、犯罪行為がそもそも存在しない場合や犯罪の嫌疑がない場合のことをいいます。

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、犯罪の嫌疑はあるが、犯罪行為をしたことを証拠により証明できない場合のことをいいます。

起訴猶予

起訴猶予とは、検察官にて起訴すれ有罪判決になるとは思うが、検察官の総合的な判断で起訴しない場合のことをいいます。

親告罪における告訴の欠如、取消

親告罪とは、告訴がなければ公訴の提起(起訴)をすることができない犯罪のことをいい、告訴が欠如すれば、検察官は起訴できません。

起訴されたらどうなる?

犯罪に関して捜査が進み、不起訴処分や略式起訴とならずに公判請求(起訴)された場合、刑事裁判が行われることになり、以下のような状況の変化が生じます。

1. 被疑者から被告人に変わる

犯罪の疑いをかけられて捜査が進んでいる対象の人を、起訴される前までは被疑者と呼びますが、起訴されると被告人という呼び方に変化します。

被告人という立場になった段階で勾留が継続している場合、保釈を請求することができるようになる点が被疑者段階との大きな違いです。

起訴された段階では犯罪の捜査は終わっていることが基本であり、罪証隠滅の可能性がかなり低くなることから、被疑者段階での身柄解放のための手続よりも保釈の方が認められる可能性は高いといえます。

2. 被疑者勾留から被告人勾留になる

起訴された時点で身柄が拘束されている場合、原則として引き続き身柄の拘束が継続することになりますが、その勾留の性質や内容が変わります。

すなわち、被疑者段階の勾留は原則として最大20日以内ですが、被告人段階の勾留は原則として2か月であり、延長されることもあるので、基本的には裁判が終わるまで続くことになります。

そのため、このような長期間の身柄拘束を回避するために、保釈を請求することによって早期の身柄の解放を求める必要性が高いところです。

また、被告人勾留の場合、被疑者段階で勾留されていた警察署の留置場から刑務所に身柄が移されることも一般的です。

これは、起訴された後も捜査機関の管理下に身柄を拘束しておくことは適切ではないという趣旨によるものですが、刑務所に移されると、面会や差し入れに関する決まり等が留置場とは違ってくるため注意が必要です。

3. 保釈請求ができる

起訴された後は、裁判所に対して保釈の請求をすることができます。

そして、保釈請求が認められて、裁判所が定める保釈金を納めることができれば、裁判所が保釈に当たって定めた条件を遵守することを前提に釈放されることになります。

4. 勾留場所が警察署から刑務所になることも

起訴される前と後の違いとして、上記の点に加えて、起訴後は勾留場所が警察署から刑務所に変更されることもあります。

刑務所に移送されると、差入れや面会、弁護士との接見時間に関すること等、運用が警察署とは異なる点が多いので留意が必要です。

5. 前科が付く可能性が高くなる

検察官は、事件に関して収集した証拠を踏まえて、刑事裁判で確実に有罪判決を得ることができると判断した事案について、不起訴処分や略式起訴で終わらせるべきではないと考えた際に公判請求(起訴)することになります。

そのため、実務上、起訴されると約99%以上の確率で有罪と判断され、前科が付くことになります。

そして、前科が付いてしまうと、職場を解雇されたり、転職等に支障が生じたりといったおそれがあります。

また、結婚している方やこれから結婚を考えている方にとっては、前科が付くことが理由で離婚等の支障が生じるおそれもあります。

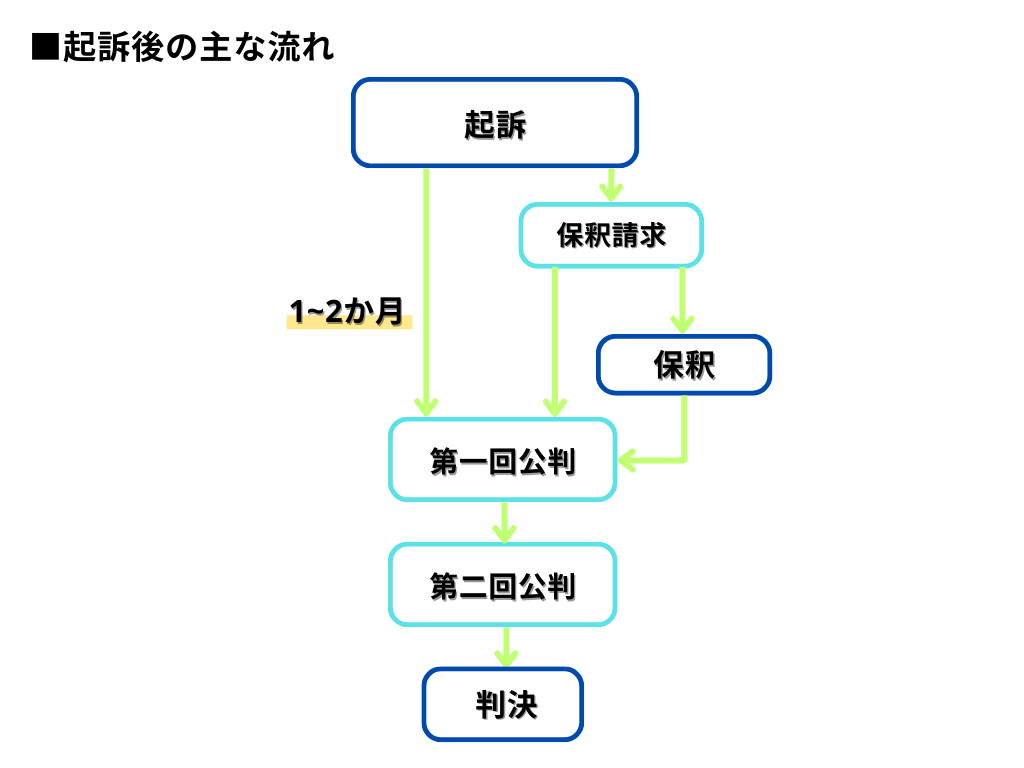

起訴後の流れ(通常の起訴の場合)

被疑者が起訴され、検察官の請求により正式裁判が行われた場合の流れについて説明します。

1. 起訴後勾留と保釈請求

正式裁判が行われる場合、起訴前に勾留されていた被告人は裁判所の決定により起訴後も勾留される可能性が高く、その期間は原則2か月となります(刑事訴訟法第60条)。

ただし、勾留された場合でも、被告人またはその弁護人や家族など、一定の関係者は保釈請求をすることが可能です(同法第88条)。

保釈を請求すると、裁判所は刑事訴訟法第89条の必要的保釈の要件を満たすかどうかを審査し、これを満たせば保釈が認められます。

必要的保釈の要件を満たさない場合でも、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれの程度や、勾留による被告人の不利益の程度を考慮した上で保釈が認められる可能性があります(職権保釈:同法第90条)。

一般的に、被告人が高齢である場合や、通院治療が必要な持病を持っている場合などは職権保釈が認められやすくなります。

また、勾留の再延長等により身体拘束期間が不当に長くなったと裁判官が判断した場合も、決定により保釈が認められます(同法第91条)。

なお、裁判所が保釈を許す決定あるいは保釈請求を却下する決定をする際には検察官の意見を聴く必要があります(同法第92条)。

保釈が認められた場合、保釈請求者(又は裁判所が認めたその他の者)が、(裁判所が定めた)保証金額を納付することを条件に身体拘束が解除されます(同法第93条・第94条)。

2. 公判手続と公判前整理手続・期日間整理手続

正式裁判が行われる場合、起訴から第1回公判期日までの期間について法的な定めはありませんが、通常は1か月から2か月程度です。この間、裁判の迅速化を目指して、争点及び証拠の整理手続が行われることがあります。

特に裁判員が合議に参加する場合(裁判員裁判)では、裁判員の負担軽減のために可能な限り迅速に争点・証拠を明確化した審理が行われるように公判前整理手続(刑事訴訟法第316条の2)を行わなければなりません(裁判員法第49条)。

公判前整理手続は裁判官・検察官・弁護人により行われるため、被告人に弁護人がなければ手続を開始できません。

また、弁護人がない場合は裁判長が職権で国選弁護人を選任します(刑事訴訟法第316条の4)。

公判前整理手続で行われる事項は刑事訴訟法第316条の5各号に定められています(検察官・弁護人双方の主張を明らかにする・証拠調べをする決定をした証拠の取調べ順序や方法を定める等)。

また、裁判員裁判では第1回公判後第2回公判までの期間においても、期日間整理手続(同法316条の28)を行うことがあります。

3. 即決裁判手続

検察官が正式裁判を請求した場合でも、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件を除き、事件が明白かつ軽微であり、証拠調べが速やかに終わると見込まれることや、その他の事情を考慮して相当と認めるときは起訴と同時に書面により即決裁判手続の申立てを行う場合があります(刑事訴訟法第350条の16第1項)。

検察官が即決裁判手続の申立てを行おうとする事件は、被告人が犯罪事実を認めていて量刑を争わない場合がほとんどです。即決裁判手続を行うことは被告人にとって以下のようなメリットがあります。

- 公判期日は、被疑者側が申立てに同意した後、できる限り早い時期に定められる(同法第350条の21)

- 判決には必ず執行猶予が付されること(同法第350条の28)

ただし、判決に対して控訴をすることはできません(同法第403条の2)。つまり、即決裁判手続が行われることは、事実上、執行猶予付きの有罪判決が下されることを意味します。

これに鑑みて、検察官は起訴前に被疑者の同意を得なければこの申立てを行うことができません(同法第350条の16第2項)。被疑者の同意を得たと認められるには、被疑者に弁護人が存在する場合は被疑者と弁護人双方の書面による同意があることが必要です(同法同条第4項・5項)。

また、弁護人が存在しない場合には国選弁護人を選任することができる旨を説明しなければなりません(同法同条第3項)。

4. 正式裁判・即決裁判における判決

前述した通り、正式裁判において、刑の犯罪の証明があったときは有罪判決または執行猶予付き有罪判決が下されます。

有罪判決の場合は刑を免除する場合を除き、被告人に死刑・無期又は有期の懲役もしくは禁錮・罰金・拘留・科料の刑を言い渡します。即決裁判においては期日に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されます。

5. 控訴・上告・抗告

即決裁判手続が行われた場合を除き、正式裁判の判決に対して不服がある場合は被告人側・検察官いずれも判決から14日以内に控訴を行うことが可能です(刑事訴訟法第351条・第372条・第373条)。

控訴の申立ては、同法第377条~第382条・第383条に規定する事由があることを理由とするときに限り、その旨を記載した控訴趣意書を裁判所に提出することによって行うことができます(同法第384条・第376条)。

代表的な控訴理由としては、裁判官による法令の適用の誤り(同法第380条)や刑の量刑不当(同法第381条)があります。

控訴審では弁護士資格を持つ弁護人のみが被告人のためにする弁論を行うことができます(同法第388条)。また、裁判所が同法第390条但書の規定に基づいて出頭を命じた場合以外は被告人が公判廷に出頭する必要はありません(同法第390条本文)。

控訴審では控訴理由の存否を審査し、控訴理由があると認められた場合、裁判所は判決で一審判決を破棄し(同法第397条)、原則として事件を原裁判所に差し戻します(同法第400条)。

ただし、訴訟記録や一審・控訴審で取り調べた証拠によって直ちに判決をすることができると認めるときは控訴審自体が判決を下すことができます(破棄自判・同法第400条但書)。控訴理由がないと認めるときは公訴棄却の判決を下します(同法第395条)。

高等裁判所が行った判決に対しては、以下のいずれかを理由とする場合に限り、その旨を記載した上告趣意書を裁判所に提出することにより、上告の申立てをすることが可能です(同法第405条・第407条)。

- 憲法違反

- 憲法解釈の誤り

- 最高裁(最高裁の判例がない場合は高裁の判例)と相反する判決を行ったこと

上告審では刑事訴訟法第405条各号の上告理由があると認めるとき、または上告理由がない場合であっても同法第411条各号に規定する事由があり、高裁判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは判決で高裁判決を破棄することができます。

同法第411条に規定する事由としては以下のようなものが挙げられます。

- 刑の量刑が甚しく不当である

- 判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認がある

- 判決後に刑の廃止・変更・大赦等があった

また、上告趣意書その他の書類によって上告の申立ての理由がないことが明らかであると認めるときは弁論を経ないで判決で上告を棄却することができます(同法第408条)。

最高裁判決はその宣告の日から10日間を経過したとき、又はその期間内に判決内容の誤りがあることを理由とする検察官・被告人または弁護人による訂正判決の申立て(同法第415条1項2項)があった場合は、訂正判決を行う、もしくは申立て棄却の決定があったときに確定します(同法第418条)。

刑事訴訟法が即時抗告することができる旨明確に定めている場合に加えて、裁判所が行った決定に対して不服がある場合には抗告を行うことができます(同法第419条)。

即時抗告の提訴期間内(同法第422条:3日間)および即時抗告の申立てがあったときは裁判の効力は停止します(同法第425条)。それ以外の抗告(通常抗告)の場合は裁判執行停止の効力はありませんが、原裁判所の決定により抗告の裁判開始までの間執行を停止することができます(刑事訴訟法第424条1項)。

また、抗告裁判所(高等裁判所:裁判所法16条)は決定で裁判の執行を停止することができます(刑事訴訟法第424条2項)。

抗告裁判所が、抗告に理由がないと認めたときは、決定で抗告を棄却しなければなりません(同法第426条)。

抗告に理由があると認めたときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合は抗告裁判所自体が裁判をしなければなりません(同法第426条)。

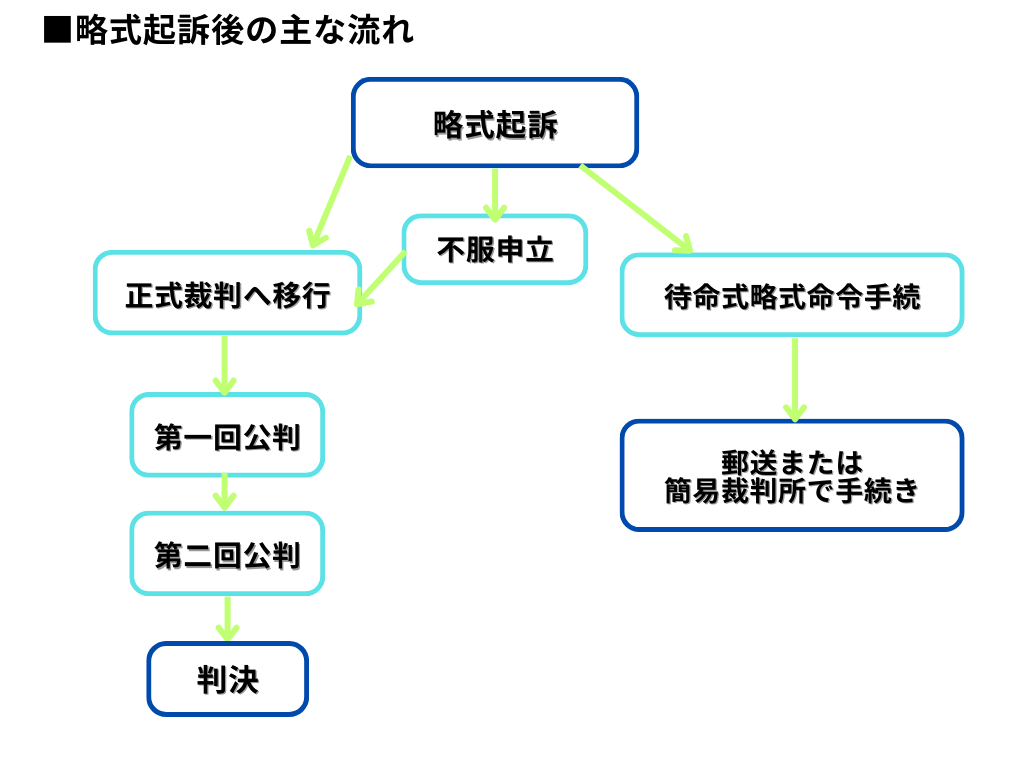

起訴後の流れ(略式起訴の場合)

次に、検察官が略式命令を請求した場合の手続の流れについて説明します。

1. 正式裁判に移行する場合

検察官が略式命令を請求した場合、その事件が略式命令をすることができないものである場合、または裁判所が略式命令を行うことが相当でないと判断した場合は、正式裁判を行わなければなりません(刑事訴訟法第463条1項)。

この場合、裁判官は直ちに検察官にその旨を通知しなければならず(同法同条3項)、通知を受けた検察官はただちに起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければなりません(刑事訴訟法規則第292条1項)。

2. 待命式略式命令手続

略式手続の中でも最も迅速な形式は、「待命式略式命令手続」と呼ばれる手続です。

略式命令書は、通常、数日後に郵送されますが、待命式略式命令手続を行う場合は命令当日に被告人が簡易裁判所に出頭して命令書を手渡しで受領することができます。

3. 不服がある場合

略式命令に対して不服がある場合は、命令の日付から2週間以内に書面により正式裁判を請求することができます(刑事訴訟法第465条)。

正式裁判の請求が認められ、判決が行われたときは、略式命令は失効します(同法第469条)。

起訴されても示談交渉は継続すべきか?

起訴された場合、かなりの確率で有罪になり、何らかの刑事罰を受けることになります。

そのため、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になって前科が付くことを回避できる可能性がある反面、起訴後に示談が成立しても起訴を取り下げるという流れにはならないため、前科が付くことの回避には繋がらないといえます。

その意味では、どうせ前科が付くのであれば、起訴後に示談交渉を行う必要性は低いと思われるかもしれません。

しかし、起訴後においても、示談が成立しているか否かは量刑を判断するための重要な要素であり、懲役刑の刑期を短縮したり、執行猶予か実刑かを分ける事情になったりします。

そのため、特段の事情がなければ、起訴後であっても可能な限り示談の成立を目指すべきです。

また、刑事事件とは別の問題ではありますが、被害者との間で示談が成立すれば、将来的に被害者から民事事件として損害賠償請求を受けることもなくなるというメリットもあります。

すなわち、犯罪に該当する行為で被害を受けた被害者は、加害者に対して、民法上の不法行為に基づいて損害賠償請求をすることで慰謝料や実際に被った経済的な損害の補填を求めることができる可能性があります。

そうすると、刑事事件の裁判が終わったとしても、次は、民事事件として被害者から損害賠償請求を受けて対応する必要が生じ得ます。

このように、民事事件において、被害者に対して、いずれは一定の金銭を支払わなければならない可能性があるのであれば、金銭を支払った(被害弁償をした)という事実を刑事事件に関する量刑判断のための有利な事情とするため、刑事事件の判決前の段階で示談しておくことはメリットが大きいといえます。

被疑者が起訴された場合にすべきことと起訴前後の弁護士の活動

1. 起訴前に弁護士ができること(示談交渉・不起訴)

起訴前に弁護士ができることとしては、まず、身柄の早期釈放に向けて、検察官や裁判官に対して身柄解放を求めるための手続きをとることが挙げられます。

具体的には、勾留決定前であれば、検察官が勾留請求をすることを思いとどまるように検察官に対して意見書等を出して働きかけを行います。

また、検察官が勾留請求をするということであれば、裁判所に対しても意見書を出したり裁判官と面談をしたりして何とか勾留決定が出ないように活動することになります。

それでも勾留決定が出てしまった場合は、勾留決定の取り消しを求める手続き(準抗告)を行ったり、早急に示談を成立させたりすること等によって早期に身柄解放に向けた活動を行うことになります。

さらに、身柄の早期解放のみならず、前科が付かないようにするためにも、被害者との示談交渉を行う等によって不起訴の獲得に向けた活動を行うことになります。

2. 起訴後に弁護士ができること(身柄事件の場合)

①早急に弁護士に依頼する

身内が逮捕されてしまったら、家族にまずできることは弁護士に依頼することです。

逮捕されると、警察で取り調べを受けた後、48時間以内に検察庁に送致され、検察官はそこから24時間以内に勾留請求をするかどうかを決定します。

勾留されてしまうと起訴されるかどうかが決まるまで最大で20日間拘置所に留められることとなるため、検察により勾留請求されるか決定されるまでの72時間は非常に重要です。

しかし、この間、逮捕された被疑者は外部と連絡を取ることができません。被疑者との接見が認められているのは弁護士だけです。

取り調べによって不利な状況に追い込まれないためにも、弁護士によって適切なアドバイスを受けながら取り調べに応じることが大切です。

さらに、起訴前のできる限り早い段階で弁護士に依頼することで、起訴を免れられる可能性もあります。

勾留請求や起訴をするか否かを決定する権限は検察官にあります。

検察官は、こうした処分の要否等を決めるために捜査に関する主導権を握り、警察と協力して被疑者や事件関係者の取り調べ、その他物的な証拠の収集等を行い、事件の全容解明等に尽力します。

弁護人としては、検察官が勾留請求や起訴をしない方向に傾く証拠を収集し、意見書と共に検察官に提出する等して、検察官がこうした処分を行わないように働きかけていくことになります。

②保釈請求

起訴前に勾留されていた場合は、勾留の取消(刑事訴訟法第87条)が行われない限り、拘置所に身柄を移されて引き続き勾留される可能性が高くなります。

長期の身体拘束による様々な不利益を防ぐためには、保釈請求(同法第88条)を行うとよいでしょう。

勾留されていた場合は私選弁護人または国選弁護人による弁護を受けているので、弁護人を通して保釈請求を行うことが可能です。

③被疑事実を認める場合は示談を成立させる

被疑事実を認めていた被疑者が起訴された場合、保釈請求や起訴後の勾留取消処分を認めてもらう上で、また執行猶予判決を得るためにも、示談を成立させることが重要になります。

勾留されていた場合は勾留中から示談交渉を進めている場合が多いですが、遅くとも第1回公判期日までに示談を成立させることで執行猶予判決を得られる可能性が高くなります。

3. 在宅で起訴された場合(在宅事件)

①在宅起訴された場合に大切なこと

在宅であれ起訴されてしまえば、かなりの高確率で有罪となってしまいます。

冤罪であれば無罪判決を勝ち取れるように努力する必要がありますし、起訴内容を認める場合にも減刑や執行猶予を目指すことが大切です。

そのためにも早めに弁護士に依頼して弁護活動を開始してもらうことが非常に重要といえます。

弁護士に依頼すれば被告人が罪を認めない否認事件においては、検察官によって有罪である旨を立証されないように反論してもらえますし、有罪判決が下されるのに重要な供述調書に不同意の意見を述べることで裁判の証拠として用いられないようにもしてもらえます。

それでも無罪を勝ち取ることは非常に困難なことではありますが、弁護士に依頼せず何もしない場合と比較すると、無罪を勝ち取ることができる可能性は高くなります。

また、無罪とならなかった場合でも、減刑や執行猶予など有利な結果を得られる可能性が高くなるでしょう。

また、被告人が起訴内容を認める自白事件の場合は、弁護士は検察官による有罪立証に反論することはなく、供述調書にも同意します。

しかし、その場合でも、被害者と示談を成立させる、被告人の反省文を裁判所に提出するなど、減刑や執行猶予につながるように動いてもらえます。

起訴された場合は、とにかく早めに弁護士に依頼することが何より重要といえるでしょう。

②即決裁判手続が行われる場合に検討すべきこと

在宅事件は被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれが少ない場合で、軽微な犯罪事件であることが多いため、即決裁判手続の要件を満たす場合が多いです。

在宅事件で起訴された場合に、被告人本人が即決裁判手続によることに同意すれば、手続上はその審判決定期日と公判期日に国選弁護人による弁護を受けることができます。

公判期日は1日のみであるため(即日判決:刑事訴訟法第350条の28)、被告人としては資力に関係なく国選弁護を受ければ足りるともいえます。

ただし、即決裁判手続では執行猶予付き有罪判決が言い渡されることが決まっています(刑事訴訟法第350条の28)。また、判決に対して上訴することができません(同法第403条の2)。

また、即決裁判手続を行うことに対して弁護人の助言を得たい場合に、その段階で国選弁護人を選任するためには資力申告書の提出が必要になります(同法第350条の17第1項・2項)。

このため、資力の問題で私選弁護人を選任することが著しく困難な場合でなければ、検察官から即決裁判手続への同意の確認を求められた段階で弁護士に相談し、私選弁護人を依頼することが得策であるといえます。

③正式裁判の場合に処分軽減を目指すためには

在宅事件の場合で正式裁判が行われることになり、私選弁護人を依頼していなかった場合は、経済的理由で私選弁護人を依頼することが著しく困難な場合は国選弁護人を依頼することができますが、資力申告書を提出する必要があります(刑事訴訟法第36条の2)。

また、資力が基準額以上である場合は、あらかじめその請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会に対して弁護人選任の申し出をしていなければなりません(私選弁護人選任申出の前置:同法第36条の2第1項)。

国選弁護人を選任しようとすると手続に時間がかかるという問題があります。在宅事件では自白事件が多く、示談を成立させられる可能性があることからも、経済的に著しく困難でない限り、私選弁護人を依頼することで早急に示談を成立させて執行猶予判決を得られる可能性が高くなります。

在宅事件の場合は短期間で終了する略式命令や即決裁判手続が行われる可能性もあり、私選弁護人を依頼した場合も費用は抑えることができます。

④略式命令請求・略式命令に不服がある場合

略式命令請求に異議がある場合や、請求に同意したものの罰金刑が予想外に高額であった等略式命令に不服がある場合は正式裁判が行われることになります。

より不利益の少ない判決を得るためにも、このような不服が生じた時点で早急に弁護士に相談することをおすすめします。

よくある質問

起訴に関連して、よくある質問をまとめてみました。

わからない点について、ぜひご確認ください。

被害者と示談ができれば、不起訴になるのでしょうか?

起訴をするか不起訴とするかは検察官が様々な要素を考慮して判断するため、被害者と示談ができたからといって、必ず、起訴がされないというものではないです。

しかしながら、特に窃盗罪や詐欺罪などの財産犯の場合は、被害者と示談が成立していることが、被害の回復と被害者の処罰感情がないことを示せますので、不起訴処分となる可能性が高い傾向にあるといえます。

起訴された後でも示談交渉をした方が良いのでしょうか?

起訴された後に示談が成立した場合、刑事裁判において量刑上有利な事情として考慮されます。

そのため、起訴後であっても示談の成立の可能性があるのであれば、示談交渉を試みるべきといえます。

不起訴になったのはいつわかりますか?

検察官が不起訴処分をした事実や不起訴処分とした理由について通知する義務はありません。

不起訴処分となったことを客観的に知りたい場合には、不起訴処分告知請求をする必要があります。

また、逮捕等の身体拘束事件と身体拘束されずに捜査をする在宅事件では、起訴・不起訴を決める終局処分の時期が異なります。

在宅事件の場合、身体拘束事件と異なり、終局処分の期限がないため、いつ終局処分が行われるか分かりません。

起訴された後の裁判までの期間が知りたいです

起訴されてから約1~2か月後に通常は、第1回公判期日があります。

刑事裁判が終わるまでの期間は、自白事件か否認事件か、裁判員対象事件か、事案が複雑かによって変わってきます。

事実関係に争いのない自白事件の場合は、1回の公判で審理が終わり、その約2~3週間後に判決が言い渡されるため、起訴から約2~3か月で裁判が終了することが多いです。

まとめ

今回は、日本の刑事司法制度の概要、正式裁判の場合の起訴後の流れ、略式手続の場合の流れ

被疑者が起訴された場合にすべきことなどについて解説しました。

刑事事件で起訴された場合、起訴前に身柄を拘束されていた被告人は起訴後も勾留される可能性が高いので、起訴前から弁護を受けている私選弁護人または国選弁護人を通して保釈請求を行うことをおすすめします。また、犯罪事実を認める場合、執行猶予判決を得やすくするために早急に示談を成立させることが重要です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、刑事告訴するなどと言われた等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。

検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。

秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

■参考資料

保釈に関する数値データ(日本保釈支援協会公式サイト)

平成30年版犯罪白書

司法統計年報 平成30年 第9表 刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員(地方裁判所)

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務