書類送検されると前科がつく?前歴との違いや手続きの流れを解説

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

ニュースで「書類送検」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

今回は、書類送検の意味や逮捕との違いについて、弁護士が解説いたします。

書類送検とは

警察官が犯罪を捜査する場合、原則として書類や証拠品とともに検察官に事件を送致(報告)しなければなりません。

事件を報告することを、送検または検察官送致と呼びます。

警察官は、罪を犯した疑いのある被疑者を逮捕して捜査を行った場合、逮捕後一定期間内に、捜査関係書類とともに検察官に送致する必要があります。

被疑者を逮捕せずに捜査を行うこともあります。被疑者の身柄を確保していないときは、検察官に送致する必要はありません。

この場合に、捜査関係書類だけを検察官に送ることを書類送検と呼びます。

書類送検そのもので前科はつかない

書類送検とは、単に事件記録が検察庁に送られたということです。

手続きの流れから見ると、起訴・不起訴の前段階といえます。

そのため、書類送検そのものが刑事記録となるわけではなく、送検を受けた検察官が起訴し、有罪判決が確定して初めて前科がつくのです。

検察に書類送検されたとしても、被疑者は逮捕されていない状態であり、前科はつきません。

書類送検されると前歴が残ってしまう

書類送検された場合、「前歴」は残りますが、必ずしも「前科」がつくわけではありません。

書類送検とは、警察が事件の捜査資料を検察官に送って審査を依頼する手続きであり、その段階ではまだ有罪判決が出たわけではないためです。

書類送検されただけでは前科とはならず、その後の起訴、裁判を経て有罪判決が確定した場合に初めて前科がつきます。

また、「前科」と「前歴」の違いは次の通りです。

前科は、検察官の起訴を経て裁判で有罪判決が確定した経歴を指すもので、刑罰を受けた公的な犯罪歴として社会生活にも影響が出る可能性があります。

これに対し前歴は、有罪判決の有無に関わらず捜査機関に捜査対象として扱われた履歴であり、不起訴処分でも残る記録です。

前歴は警察・検察内部の記録として保持され、一般的な日常生活や就職活動で直接的な不利益になることは少ないとされていますが、再び事件を起こした際の処分判断に影響することもあります。

書類送検と微罪処分の違い

書類送検と微罪処分はどちらも事件の処理方法ですが、手続きと意味合いが異なります。

書類送検は警察が捜査を終えた事件を検察官に送致するもので、その後検察が起訴・不起訴を判断します。

一方、微罪処分は特に軽微な事件について、検察官に送致せずに警察の手続だけで処理を完結させる制度です。微罪処分であっても前歴として記録が残ります。

令和6年版犯罪白書によれば、令和5年に微罪処分により処理された刑法犯の人員は4万8,292人で、全検挙人員の約26.4%を占めました。

書類送検と逮捕の違い

上記のとおり、書類送検は捜査関係書類だけを検察官に送ることを言います。

これに対して、捜査機関が被疑者の身体を拘束することを逮捕と言います。

要するに、被疑者の身体を拘束するか否かという点で両者は異なります。

| 逮捕 | 書類送検 | |

|---|---|---|

| 身体拘束の有無 | 身体拘束あり | 身体拘束なし |

| 社会的影響 | 報道される可能性が高い 会社に知られる可能性が高い |

報道される可能性が低い 会社に知られる可能性が低い(ただし、会社内での犯罪の場合は除く) |

| 手続の違い | 逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合になされる身体拘束 | 事件の捜査関係書類を警察から検察に送る手続 |

また、書類送検について逮捕より軽い処分であるという誤解が多く見受けられますが、逮捕と書類送検は手続の違いに過ぎず、最終的な処分の重さには直接的な関係はありません。

ただし、逮捕は一定期間身体拘束を受けることになるため、事実上不利益が大きいという点では書類送検よりも重い処分であるという捉え方はできるでしょう。

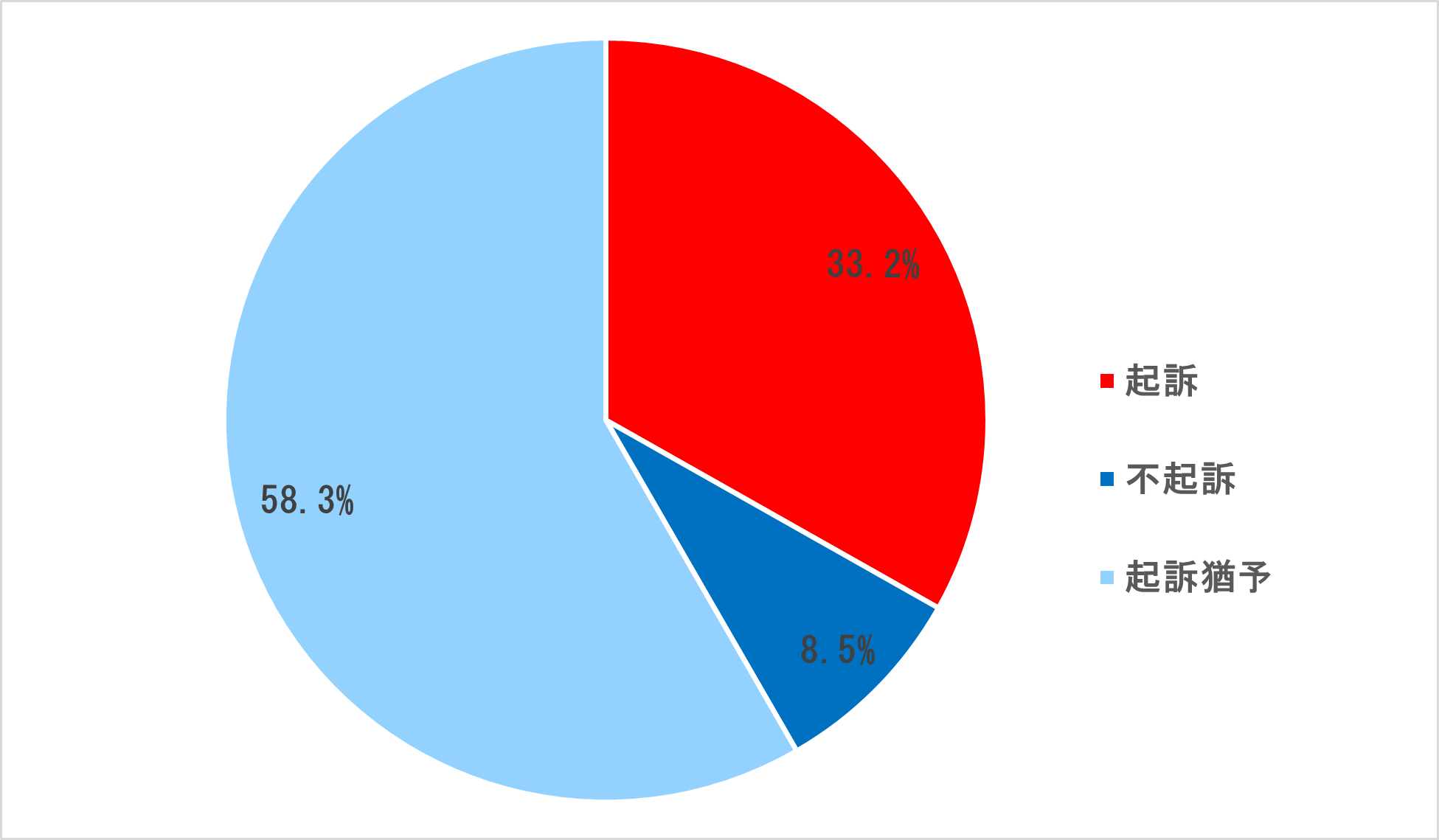

日本の起訴率・不起訴率

刑事事件の66%が不起訴となっており、うち87%が起訴猶予による不起訴です。

参考URL:令和4年版犯罪白書|法務省

不起訴の理由で最も多いものが、起訴猶予です。

起訴されると有罪になる可能性も高いため、起訴された場合には、前科がつくことを覚悟しなければなりません。

なお、罰金刑や執行猶予付きの判決も前科がつきます。

不起訴処分とは、検察官が起訴しないことを決定する処分です。

不起訴処分となれば、刑事裁判は行われず、事件は終了します。

有罪判決ではないため、刑事記録は残りません。

不起訴は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つに分類されます。

嫌疑なし、嫌疑不十分とは、証拠がない場合や証拠が不十分で、起訴しても有罪が見込めない場合です。

嫌疑なしや嫌疑不十分の場合、裁判も開かれません。 犯罪行為があったかどうかも明確にわからない状況です。

起訴猶予とは、起訴すれば有罪が見込まれるにもかかわらず、検察官が起訴しないことを決定した場合を指します。

検察官は、犯罪の重大性、被疑者の状況、損害賠償や示談の成立の有無など、犯罪後の状況などを考慮して起訴猶予を決定します。

刑事事件で起訴されないことは、将来の不利益を避けるために非常に重要です。

書類送検後の手続きの流れ

書類送検後、どのような流れで手続きが進められるのかを知っておくことが大切です。

手続きの流れを把握すると、起訴されず前科をつけないための対処法も検討しやすいでしょう。

犯罪の嫌疑をかけられて検察官に書類送検された場合、刑事手続きは以下の流れで進みます。

1.在宅捜査・取調べ

書類送検された被疑者は、逮捕・勾留されることはありません。そのため、捜査は被疑者の自宅で進められます。

警察官や検察官は、被疑者に自宅での取り調べを求めますが、取り調べは任意であり、被疑者は応じる必要はありません。

しかし、取り調べに協力する姿勢を見せると、被疑者にとって有利な状況になることもあります。

身体拘束の有無

逮捕されると、多くの場合警察署内の留置施設に収容されます。

その後、勾留決定がなされると身体拘束の期間は更に延びることになります。

他方、書類送検される在宅事件では、身体拘束がなされませんので、警察から出頭を要請された日以外は自由に生活することができます。

ただし、警察からの連絡や呼び出しに非協力的な態度を示すと、事後的に逮捕されるリスクがあるため注意が必要です。

社会的影響の違い

逮捕直後には、実名報道される可能性が高まります。

刑事事件が実名報道されるか否かについて、少年法を除き明確な法律上の基準はありません。

実務上、以下のようなケースは実名報道されやすい傾向にあります。

- 社会的な関心が高い事件

- 殺人や強盗といった重大事件

- 公務員や著名人による事件

他方、書類送検される在宅事件では、実名報道はされにくい傾向にあります。

また、逮捕された場合には、会社や家族に発覚するリスクは高まります。

2.検察官による起訴・不起訴決定

捜査が進められ、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。

起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があり、正式起訴の場合、通常の裁判手続きが行われます。

一方、略式起訴の場合は、公判手続を経ることなく、裁判所の略式命令によって刑が科されます(刑事訴訟法第461条1項)。

略式起訴は、100万円以下の罰金・科料を求める場合に限り、検察官の裁量で選択できます。

また、被疑者は略式起訴を拒否し、通常の公判手続の請求が可能です。不起訴になれば、刑事手続きは終了します。

嫌疑が確実であっても、検察官は犯罪の性質や被疑者の事情などを考慮して、不起訴処分、起訴猶予処分を選択できます。

3.正式に起訴された場合の裁判手続き

被疑者が正式に起訴された場合、正式起訴から約1~2ヶ月後に裁判手続きを開始します。

身柄を拘束されていない被疑者には、裁判所から公判手続の呼出状が送達されます(刑事訴訟法第62条、第65条)。

被告人は、呼出状で指定された日時に、呼出状で指定された裁判所に出頭しなければなりません。

裁判では、検察官が冒頭陳述を行い、罪状が確定した犯罪のすべての要件を立証します。

被告人は無罪を主張するか、有罪を認めて情状酌量を求めることになります。

4.判決・控訴

裁判プロセスの最終段階であり、裁判所が判決を下します。

有罪の場合は量刑が示され、無罪の場合は主文に無罪の声明が示されます。

判決に不服がある場合、検察官と被告人はそれぞれ高等裁判所に控訴することが可能です(刑事訴訟法第372条)。

なお、控訴期間は、判決言い渡し日の翌日から14日間と定められています(同法第373条)。

高等裁判所の判決に不服がある場合は、さらに最高裁判所に上告することも可能です(同法第405条、406条、411条)。

上告期間は、上告期間と同様、判決が言い渡された翌日から14日間とされています(同第414条、373条)。

5.判決の確定と刑の執行

期間内に適法な控訴や上告がなされなかった場合、または上告審判決が言い渡されてから10日を経過した場合、判決は確定します(刑事訴訟法第418条)。

その後、判決に従って刑が執行されます。

書類送検後に前科をつけないためにすべきこと

書類送検後に前科をつけないためには、被害者と示談交渉を進めることが大切です。

しかし、本人や家族が示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。

最後に、前科をつけないための対処法について紹介します。

1.被害者との示談を進める

書類送検後は、不起訴処分になるために行動を開始しましょう。

検察官に不起訴処分にしてもらうためには、被害者がいる場合には裁判外で示談を成立させ、反省の態度を示すことが重要です。

不起訴処分で釈放される可能性を高めるためには、被害者がいる犯罪の場合、被害者への早期の対応が不可欠です。

真摯に反省し、謝罪し、示談を成立させることで、再犯の可能性や加害者家族への影響など様々な事情を考慮し、不起訴処分の可能性が高くなります。

2.弁護士であれば示談のサポートができる

被害者と示談を成立させるためには、弁護士のサポートが不可欠です。

起訴決定後に示談が成立しても、後から告訴を取り消せないため、示談交渉をする必要があります。

しかし、加害者が被害者と直接示談交渉をすることは、被害感情の面でも、連絡先の入手の面でも難しいでしょう。

加えて、弁護士は宥恕条項付きの示談書の重要性を熟知しています。

宥恕とは、加害者を許すということです。

例えば、示談書に「刑事罰を望まない」「厳罰を望まない」などの文言を入れてもらえるよう、被害者と誠意を持って示談交渉を行います。

前科をつけないためのポイントは、不起訴につながりやすい示談成立に向けて、早い段階から弁護士に示談交渉を任せることです。

書類送検後の弁護士相談のメリット

逮捕されず書類送検となったとしても、何ら処分がなされないというわけではありません。

上記のとおり、書類送検後に検察官が起訴不起訴の判断をします。

日本の刑事裁判においては、起訴されると非常に高い確率で有罪判決となります。

起訴を避けるためには早期の示談が重要です。書類送検後であっても、弁護士をつけて示談交渉をすることにより、不起訴となる可能性が高まります。

また、上記のとおり在宅事件であっても、警察からの連絡や呼び出しに非協力的な態度を示すと、事後的に逮捕されるリスクがあります。

突然の呼び出しでどうしても都合がつかない場合には、本人から事情を説明すれば捜査機関もある程度融通を利かせてくれますが、弁護士をつけることによって更に説得力は高まるでしょう。

弁護士選びの重要ポイント

刑事事件の解決はスピードが重要であり、そのためには弁護士への早期の相談と依頼が必要です。

東京スタートアップ法律事務所は刑事事件も多く取り扱っており、被害者との示談を成立させ不起訴処分を獲得した実績も数多くあります。

また、刑事事件の被疑者になると、今後どうなってしまうのかと不安な毎日を過ごされる方も多いでしょう。

東京スタートアップ法律事務所の弁護士は、実績だけでなく、皆様の不安を少しでも払拭できるよう、誠実な対応を心掛けております。

よくある質問(FAQ)

①書類送検されると前科はつく?

前科は、刑事裁判で有罪判決が確定して初めてつくものですので、書類送検されただけでは前科はつきません。

②実名報道される?

逮捕される事件と比べると、在宅事件は実名報道をされにくい傾向にあります。もっとも、社会的な関心が高い事件や公務員、著名人による事件は、在宅事件であっても実名報道される場合があります。

③会社や家族に知られる?

書類送検される在宅事件では、会社や家族に知られないことも多いです。

ただし、監督者がいて再犯の可能性が低いということを示すために、家族に知らせたほうが良い場合もあります。

④後から逮捕されることはある?

在宅事件であっても、警察からの連絡や呼び出しに非協力的な態度を示すと、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、事後的に逮捕されるリスクがあります。

もっとも、実務上はそう多くはありません。

⑤弁護士に依頼するタイミングは?

示談を成立させたり実名報道を避けるためには、できる限り早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。

捜査が開始した直後がベストですが、書類送検後でも手遅れということはありません。

⑥示談できる?

被害者の感情が最も重要ですので、もちろん100%ということはあり得ませんが、弁護士が間に入ることで被害者も冷静に話をすることができ、示談が成立する可能性は高まるでしょう。

まとめ

今回は、書類送検後の起訴率・不起訴率、前科をつけないための対策などを解説しました。

日本における書類送検後の起訴率は低く、不起訴になる確率は高いといえます。

被疑者・被告人は、刑事事件で有罪判決を受け、刑期を終えた時点で、被疑者・被告人ではなくなります。

ただし、有罪判決を受けると前科がつきます。

前科がつくと、刑事記録として検察庁に記録され、削除できません。

職業制限や、のちに罪を犯した際の量刑、本人だけではなく親族に社会的な影響を及ぼすリスクなど、さまざまなデメリットがあります。

そのため、書類送検後、刑罰の重さ以前の問題として、前科がつかないようにすることが大切です。

前科をつけないためには、早期に弁護士に相談して示談書を進め、不起訴処分の獲得を目指しましょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕されたなどの問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。

検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。

秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件

- プロフィール

- 京都府出身

同志社大学法学部法律学科 卒業

同大学大学院 修了

北河内総合法律事務所 入所

弁護士法人アディーレ法律事務所 入所

東京スタートアップ法律事務所 開設