恫喝とは?犯罪リスクと法的対処法4選!逮捕から身を守るために

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

日常生活や職場、SNSなどあらゆる場面で見られる恫喝行為は、時に脅迫罪や強要罪といった重大な犯罪に発展する可能性があります。

本記事では、恫喝の意味や具体例、法的リスクなどについて詳しく解説します。

恫喝とは?意味と具体例

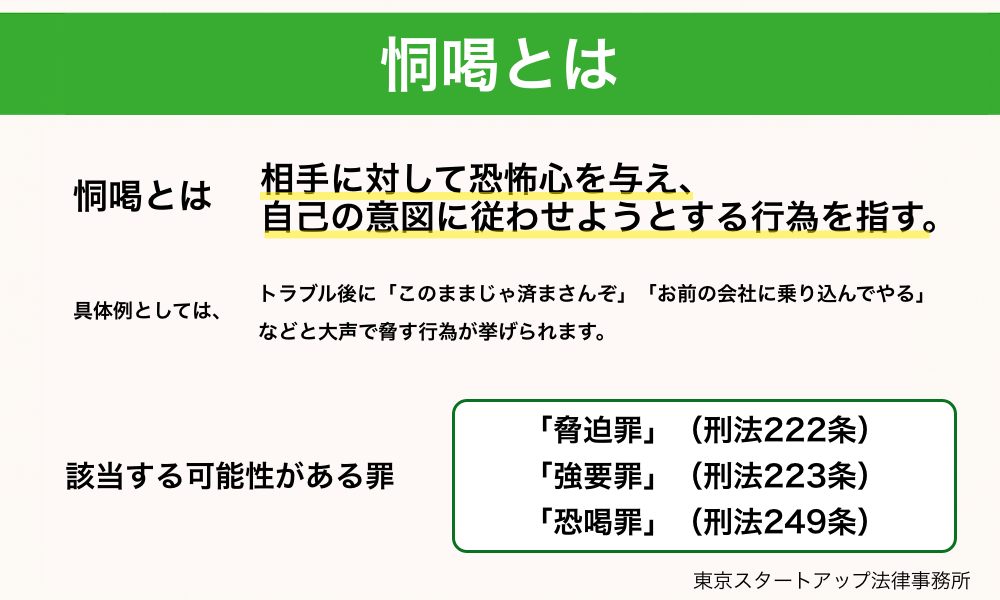

恫喝とは、相手に対して恐怖心を与え、自己の意図に従わせようとする行為を指します。

具体例としては、トラブル後に「このままじゃ済まさんぞ」「お前の会社に乗り込んでやる」などと大声で脅す行為が挙げられます。

相手に恐怖や不安を与え、精神的に圧迫することで自分の要求(謝罪や金銭など)を通そうとする言動で、相手が萎縮し自由な判断ができなくなる状況を生み出す点が特徴です。

法律的には、個人の意思決定を抑圧するものとして、刑法上の「脅迫罪」(第222条)や「強要罪」(第223条)に該当する可能性があります。

脅迫罪では、一般人が畏怖するに足りる程度の害悪の告知で犯罪が成立し、実際に害を加える必要はありません。

職場でよく見られる恫喝の例

恫喝は職場におけるパワハラや上下関係の中で頻繁に問題となります。特に上司から部下への威圧的な言動は、精神的苦痛を与え、労働環境を著しく悪化させる可能性があります。

【状況別の具体例】

業務指導の名を借りた罵倒:「何回言わせるんだ、無能か!」と怒鳴りつける

→人格否定に該当し、指導を逸脱したパワハラ

成果未達に対する脅し:「次もノルマ達成できなければ左遷だからな」

→人事権を用いた恫喝、精神的圧力の問題

【裁判例・労働問題の事例】

- 大津地方裁判所平成24年10月30日判決

派遣先企業の社員から、派遣労働者に対して「殺すぞ」「あほ」などの人格を軽視する発言を行っていたことが認められました。

裁判所は、社会通念上許容されない違法な行為(不法行為)があったとして会社の使用者責任を認め、派遣労働者からの慰謝料請求を一部認容しました。

- 大阪地方裁判所平成 8年 7月31日判決

職場内において、同僚らに対して度重なる恐喝や強要行為等を行ったとして解雇された従業員が、会社に対して解雇無効による地位確認と未払い賃金の請求を求めました。

裁判所は、従業員の恐喝や強要行為等の就業規則違反行為を認め、会社による解雇を有効として原告の請求を棄却しました。

恫喝と脅迫の違い

恫喝と脅迫は類似しますが、法律上は明確に区別されます。

脅迫は刑法第222条に規定され、「生命・身体・名誉・財産に対する害悪を告げて相手を畏怖させる行為」を指し、犯罪として処罰されます。

一方、恫喝には法的定義はなく、一般に威圧的・暴力的な言動を指します。

内容によっては脅迫罪や強要罪に該当しうるものの、それ自体が必ずしも違法とは限りません。

例えば、「殴るぞ」と言って相手を震え上がらせた場合は脅迫罪が成立します。

また、職場での「殺すぞ」「辞めさせてやる」などの言動が繰り返された事例では、裁判所がパワハラと認定し損害賠償を命じています。

判断のポイントは、一般人が畏怖するに足りる程度の害悪の告知かどうかにあります。

恫喝で問われる罪と刑罰は?

恫喝は、その内容や手段によって複数の犯罪に該当しうる行為です。

代表的なのは「脅迫罪」「強要罪」「暴行罪」「恐喝罪」です。

◆脅迫罪(刑法222条)

生命・身体・名誉・財産に対して、一般人が畏怖するに足りる程度の害悪を告知した場合に成立します。脅迫行為があった時点で犯罪が成立し、被害者の対応や結果は必要ありません。

刑罰:2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

◆強要罪(刑法223条)

脅迫や暴行によって、相手に義務のないことを強制又は権利行使を妨害した場合に成立します。脅迫又は暴行による被害者への行為強制や妨害の有無が必要です。

刑罰:3年以下の懲役。

◆恐喝罪(刑法249条)

脅迫又は暴行によって金品を交付させた場合に成立します。脅迫又は暴行による被害者からの金銭の交付が必要です。

刑罰:10年以下の懲役。

このように、恫喝は単なる威圧的発言では済まず、状況次第で複数の犯罪に発展します。

脅迫罪に該当するケース

脅迫罪は、刑法第222条により、生命、身体、自由、名誉または財産に対し、一般人が畏怖するに足りる程度の害悪を告知した時点で成立します。

ポイントは、一般人が畏怖するに足りる程度の害悪の告知か否かです。

例えば、「お前の家族に危害を加えるぞ」と発言した場合、通常の一般人であれば畏怖するに足りるので脅迫罪が成立します。

また、「会社を潰してやる」など社会的地位に関わる発言も名誉や財産に対する害悪とされ得ます。

単に怒鳴るだけではなく、具体的な脅しがあることが重要です。

なお、害悪の内容が実現されなくても、害悪を告知した時点で犯罪が成立するため、実行の有無は問われません。

強要罪として扱われる行為

強要罪は、刑法第223条に規定されており、「脅迫または暴行を用いて、他人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合」に成立します。

ポイントは、脅迫や暴行の手段と、相手の自由意思を奪って不当な行為を強いることです。

たとえば、上司が部下に対して「取引先に土下座して謝れ。しないならクビだ」と発言し、部下が不本意ながら土下座した場合、強要罪が成立する可能性があります。

これは「義務のない行為(謝罪)」を「脅し」で強制しているためです。

また、暴力団が店主に「みかじめ料を払わなければ店を壊すぞ」と迫り、店主が支払った場合も強要罪が成立します。

このように、強要罪は人の行動の自由を脅しや暴力で奪う重大な犯罪とされ、3年以下の懲役が科されます。

恫喝における軽犯罪法違反

恫喝行為が刑法の脅迫罪などに該当しない軽度な場合でも、軽犯罪法第1条第13号により処罰されることがあります。

たとえば、コンサートのチケットの順番待ちをしている人に対して、「順番を譲らないとぶっ飛ばすぞ」と怒鳴って列の割り込みをした場合が挙げられます。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

恫喝から身を守るための対処法

恫喝を受けた際は、以下で列挙するように、冷静な初動と、証拠の確保、専門機関への相談が重要となります。

①証拠を確保する

音声録音、メールやLINEのスクリーンショット、第三者の証言など、後の法的措置に備えた証拠収集が最優先です。

例:上司からの「次やったら辞めさせるぞ」という発言をスマホで録音。

②直接対決を避ける

感情的に反応すると事態が悪化することがあります。安全な場所に退避し、物理的・心理的距離を取るのが有効です。

例:居酒屋で恫喝を受けた場合、即座に席を立ち、店員に状況を伝えて退避。

③上司・組織・第三者機関に相談する

社内の人事部やコンプライアンス窓口、学校なら教員やスクールカウンセラーに相談を。

外部では労働基準監督署や警察、弁護士なども有効です。

④警察や弁護士に相談する

脅迫や強要の疑いがあれば速やかに法的機関へ。弁護士に相談すれば、内容証明の送付や刑事告訴の準備も可能です。

例:元交際相手からの「住所をバラすぞ」という脅しに対し、弁護士が警告文を送付。

効果的な警察への通報時期

警察に通報する最も効果的なタイミングは、恫喝行為が続いている、または再発の恐れがあるときです。

被害を受けた直後や、安全が脅かされていると感じた時点で、速やかに通報することが重要です。

緊急性が高い場合(暴力の危険がある等)は110番通報を、それ以外は最寄りの警察署への相談が適切です。

通報時には、日時・場所・相手の言動・証拠(録音・メッセージ等)を整理して伝えるとスムーズです。

また、感情的にならず、客観的に事実を述べることが信頼性を高めます。

注意点として、軽微な内容でも繰り返されている場合は記録を残し、被害の蓄積を明示することが大切です。

被害届の提出や、ストーカー規制法・DV防止法などの適用も検討される場合があります。

SNSでの証拠確保のポイント

SNSでの恫喝行為に対処するためには、証拠の正確な記録と保存が重要です。

まず、相手からのメッセージや投稿、コメントなどは削除される前に速やかにスクリーンショットを取得しましょう。

この際、投稿日時・アカウント名・内容が全て映るように画面全体を保存するのがポイントです。

加えて、スクリーンショットだけでなく、ブラウザのURLやアカウントIDの記録も有効です。

可能であれば、画面録画機能を使って、該当する投稿に至る操作過程を残すと、改ざんの疑いを避けられます。

保存はクラウドやUSB、外部ストレージなど複数の場所にバックアップを取るのが安全です。

また、法的措置を取る場合に備え、メモや日付付きの記録(いつ何があったか)を作成しておくと証拠価値が高まります。

弁護士や警察に相談する際にも、このような証拠が非常に有効となります。

恫喝の弁護士相談で得られるメリット

恫喝に関して弁護士へ相談することには、多くのメリットがあります。

第一に、法的評価が可能になる点が重要です。

相手の言動が脅迫罪や強要罪などに該当するか、どの程度の違法性があるかを専門的に判断できます。

第二に、適切な対応策を得られることです。

たとえば、警察への通報が適切か、民事的な損害賠償請求が可能か、あるいは内容証明郵便による警告文の送付が有効かなど、状況に応じた戦略を提案してくれます。

第三に、心理的負担の軽減があります。

恫喝を受けた際には、恐怖や不安で冷静な判断が難しいものです。弁護士が代理人となって対応することで、直接の接触を避け、安心感を得られます。

さらに、実際に被害届の提出や仮処分(接近禁止命令)などの法的手続を迅速に進められる点も大きな利点です。

例えばSNSでの執拗なメッセージに悩まされていた被害者が、弁護士の警告文で被害が収まったという事例も多くあります。

このように、弁護士への相談は、法的保護と精神的安心の両面から恫喝被害に対応できる強力な手段となります。

有利な示談交渉の進め方

有利な示談交渉を進めるためには、まず証拠の確保と整理が重要です。

相手の違法行為(恫喝・脅迫など)を裏付ける録音・メッセージ・目撃証言などを提示できれば、交渉の主導権を握れます。

次に、相手のリスクを明確に伝えることが交渉材料になります。

たとえば「刑事告訴の可能性」「損害賠償請求の用意」などを伝えることで、相手が示談に応じやすくなります。

さらに、弁護士を通じて交渉することが有効です。

直接交渉では感情的対立になりやすいため、法律専門家が介入することで冷静かつ客観的なやり取りが可能となります。

電話やSNSでの恫喝メッセージに悩んでいた被害者が、弁護士を通じて内容証明郵便を送り、法的措置の可能性を通知したところ、相手は恫喝行為についての謝罪と慰謝料支払いに応じた事例があります。

恫喝に関するよくある質問

以下は、恫喝に関するよくある質問とその詳しい回答です。

Q1.「恫喝」と「脅迫」は何が違うの?

「恫喝」は法律上の定義はなく、一般的な威圧的言動を指します。

一方、「脅迫」は刑法で定義されており、生命・身体・名誉・財産などに対する害悪の告知により相手を畏怖させた場合に成立します。

つまり、脅迫は恫喝の中でも特に違法性が高い行為です。

Q2. 証拠がなくても警察に相談できますか?

可能です。

証拠がある方が望ましいですが、警察は相談内容に基づいて動くこともあります。

詳細な状況メモや相手の名前・発言内容などを整理して伝えましょう。証拠が後から見つかるケースもあるため、早めの相談が有効です。

Q3. 弁護士に依頼すると相手の対応は変わりますか?

あります。

弁護士名義の内容証明や警告書は、相手に法的責任を意識させる効果が高く、多くのケースで恫喝行為が止まります。

特に「法的手段を取る用意がある」と明示されることで、相手が態度を改めることが多いです。

大声での威圧は罪に該当する?

大声での威圧行為は、状況や内容によって脅迫罪・強要罪・暴行罪・軽犯罪法違反などに該当する可能性があります。

たとえば、怒鳴るだけであっても「殺すぞ」「会社にいられなくしてやる」など一般人が畏怖するに足りる程度の害悪を告げた場合は脅迫罪が成立します。

また、相手が拒否しているのに大声で詰め寄り、特定の行動を強いた場合は強要罪に該当することもあります。

たとえば、職場で上司が部下に「今すぐ謝れ!土下座しろ!」と怒鳴り続けた場合、精神的圧力による強要として損害賠償が認められる可能性もあります。

さらに、公共の場で他人に対して怒鳴りつけて不安を与えた場合には、軽犯罪法(第1条13号)違反として処罰される可能性もあります。

まとめ

恫喝は法的に脅迫罪・強要罪・暴行罪・恐喝罪などに該当し得る重大な行為です。

一般人が畏怖するに足りる程度の害悪の告知は脅迫罪となり、義務のない行為を強制すれば強要罪が成立します。

職場やSNSでの恫喝も法的責任を問われ、証拠の確保や弁護士・警察への相談が有効です。

大声での威圧も内容次第で犯罪となるため、被害に遭われた方は冷静な対応と専門家の助言が重要です。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務