過去の不貞行為は離婚事由になる?慰謝料請求は可能?時効についても解説

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

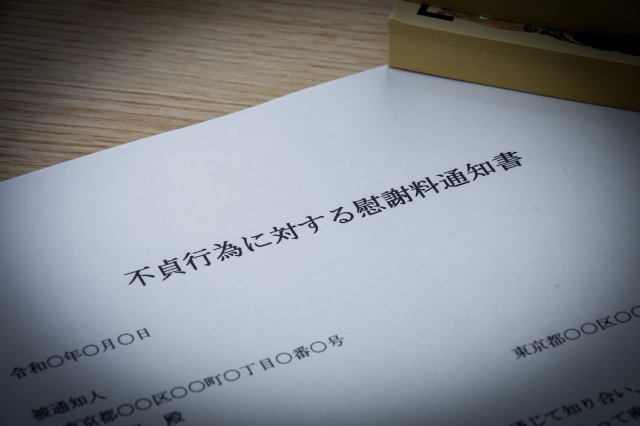

配偶者の過去の不貞行為(浮気・不倫)が発覚し、「もう離婚したい」「精神的な苦痛に対する慰謝料を請求したい」とお考えではありませんか。

しかし、時間が経ってしまった不貞行為について、本当に離婚や慰謝料請求が認められるのか、不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、過去の不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求ができるのか、慰謝料請求の権利が消滅する「時効」や慰謝料の相場、そして請求が難しくなるケースについて、法律の知識がない方にも分かりやすく解説します。

さらに、離婚する際に考えておくべきお金のことや、準備すべきことについてもご紹介します。つらい思いを抱えながらも、新たな一歩を踏み出すために、ぜひご一読ください。

過去の不貞行為は離婚事由になる?

結論から言うと、過去の不貞行為も離婚事由になる可能性はあります。

民法では、相手方の合意がなくても裁判で離婚を認めてもらうための原因(法定離婚事由)が定められています。

その一つに「配偶者に不貞な行為があったとき」というものがあります(出典:e-Gov法令検索「民法」第七百七十条第一項第一号)。

「不貞な行為」とは、一般的に、配偶者以外の者と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。

ただし、過去の不貞行為を原因として婚姻関係が破綻して回復の見込みがなくなり、離婚に至ったという経緯が必要となります。

例えば、以下のようなケースでは、過去の不貞行為が現在の婚姻関係の破綻につながっているとして、離婚事由と認められる傾向にあります。

- 不貞行為が発覚後、夫婦関係が急速に悪化し、別居に至った場合

- 配偶者が不貞行為を反省せず、信頼関係が完全に失われ、夫婦関係を継続する意思がなくなった場合

一方で、以前の不貞行為が発覚したものの、その後は夫婦関係が円満に続いていたような場合には、その過去の不貞行為のみを理由に「婚姻関係が破綻している」と認められることが困難となる場合があります。

その理由としては、過去の不貞行為を許したとみなされると、離婚請求が認められにくくなる点にあります。

例えば、不貞の事実を知った後も、積極的に夫婦関係の修復に努めたり、長期間にわたり円満な家庭生活を送っていたりした場合などがこれにあたります。

ただし、何をもって「許した」と判断されるかは個別の事情によるため、専門家への相談が不可欠です。

過去の浮気を理由に慰謝料請求は可能か

過去の浮気(不貞行為)によって受けた精神的苦痛に対しても、慰謝料を請求することは可能です。

ただし、慰謝料を請求する権利には「時効」という請求できるまでの期間の定めがあるため、注意が必要です。

慰謝料請求権の消滅時効

慰謝料請求権は、「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で時効により消滅します(出典:e-Gov法令検索「民法」第七百二十四条)。

これを不貞行為のケースに当てはめてみましょう。

- 3年の時効のスタート地点(起算点)

不貞相手に対して請求する場合:「不貞行為の事実」と「不貞相手が誰であるか」の両方を知った時から3年です。例えば、夫が5年前に不倫をしていた事実を最近知った場合、知った時点から時効のカウントが始まります。

配偶者に対して請求する場合:離婚が成立してから請求する場合は、離婚成立時から3年となります。離婚せず、不貞行為そのものに対する慰謝料を請求する場合は、不倫相手への請求と同様に事実を知った時から3年です。

- 20年の時効(除斥期間)

たとえ不貞の事実を知らなかったとしても、不貞行為があった時から20年が経過すると、慰謝料を請求する権利は完全になくなります。

配偶者に対する慰謝料請求について

配偶者に対しては、過去の不貞行為を理由として慰謝料を請求できます。

請求する方法は、離婚する際に請求する「離婚慰謝料」と、離婚はせずに不貞の慰謝料を請求する方法の2つがあります。

離婚慰謝料として請求する場合、不貞行為は離婚原因の一つとして考慮されます。時効は、前述のとおり離婚が成立した時から3年です。

離婚はせずに、婚姻関係を継続しながら慰謝料を請求することも可能ですが、その後の夫婦関係を考えると、慎重な判断が求められるでしょう。

不貞相手に対する慰謝料請求について

不貞行為は、配偶者と不貞相手の「共同不法行為」とみなされるため、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。

不貞相手に慰謝料を請求できる(時効が成立する)のは、不貞行為の事実と不貞相手を知った時から3年です。

ただし、すでに配偶者から十分な金額の慰謝料を受け取っている場合、不貞相手に対して重ねて請求することは認められない可能性があります。

過去の不貞行為が結婚前の出来事だった場合

結婚する前の不貞行為については、原則として慰謝料を請求することはできません。

不貞行為に対する慰謝料は、「婚姻共同生活の平和の維持」という権利が侵害されたことに対する賠償です。そのため、婚姻関係にない時点での不貞行為は、この権利侵害にあたらないとされるのが一般的です。

ただし、結婚前に始まった関係が結婚後も継続していた場合には、婚姻共同生活の平和の維持が侵害されたとして不貞慰謝料請求の対象となります。

過去の不貞行為により離婚や慰謝料請求するのが難しい理由

時間が経ってしまった不貞行為について、離婚や慰謝料請求をすることが難しくなるケースがあります。

主な理由としては、「証拠の収集が困難になること」と「不貞行為と婚姻関係破綻との因果関係の証明が難しくなること」が挙げられます。

例えば、数年前の不貞行為を証明しようとしても、メールやLINEの履歴は消去され、写真や領収書といった物的な証拠も残っていない可能性が高いでしょう。

また、時間が経過していることで、「その不貞行為が直接の原因で夫婦関係が破綻した」と主張するのが難しくなる場合もあります。

過去の不貞行為に関する慰謝料の金額相場

過去の不貞行為に対する慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく変動しますが、一般的な相場は以下の通りです。

- 離婚する場合:100万円~300万円

- 離婚しない場合:50万円~100万円

慰謝料の金額は、主に以下のような要素を総合的に考慮して決定されます。

- 婚姻期間の長さ

- 不貞行為の期間や頻度

- 子どもの有無や年齢

- 不貞行為が原因で受けた精神的苦痛の度合い(例:うつ病を発症したなど)

- 不貞関係が継続しているか否か

- 夫婦が離婚や別居に至っているか

過去の行為であるという点だけで、必ずしも慰謝料が低くなるとは限りません。しかし、時間の経過とともに夫婦関係が修復されていたと見なされるような事情があれば、減額される可能性はあります。

離婚する際に考えるべき慰謝料以外のお金

離婚を考える際には、慰謝料だけでなく、今後の生活の基盤となるお金についてもしっかりと取り決めておくことが極めて重要です。主に以下の4つが挙げられます。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚する際に原則2分の1ずつ分配する制度です。

対象となるのは、預貯金、不動産、自動車、生命保険、有価証券などです。相手名義の財産であっても、婚姻中に得たものであれば分与の対象となります。

養育費

未成年の子どもがいる場合、離婚後に子どもを監護・養育しない親(非監護親)は、監護する親(監護親、親権者)に対して養育費を支払う義務があります。

養育費は、子どもの生活費、教育費、医療費など、子どもが自立するまでに必要となる費用です。

金額は、裁判所で用いられている計算式に基づき、夫婦双方の収入に応じて決められるのが一般的です。

年金分割

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付実績を、離婚時に夫婦間で均等になるよう分割できる制度です。

これにより、婚姻期間中に専業主婦(主夫)やパートタイマーだった方も、将来受け取る年金額を増やすことができます。

年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に手続を行う必要があります。

婚姻費用

離婚が成立するまでの間、別居中の生活費や子どもの養育費など、婚姻生活を維持するために必要な費用を婚姻費用と呼びます。

収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用を支払う義務があります。

離婚について話し合っている間の生活が不安な場合は、婚姻費用の分担を請求することができます。

離婚する際に考えておくべきこと

お金の問題と並行して、離婚後の新しい生活に向けて具体的に考えておくべきことがあります。

感情的にならず、冷静に準備を進めることが大切です。

離婚後の生活設計(仕事と住居)

離婚後の生活を現実的にシミュレーションしてみましょう。まずは仕事です。現在仕事をしていない方は、どのような仕事に就けるか、どのくらいの収入が見込めるかなどを考え、情報収集を始めることが重要です。

次に住居の確保です。実家に戻るのか、新たに住まいを借りるのか、子どもの学区なども考慮しながら計画を立てましょう。

公営住宅への入居や、母子家庭向けの支援制度なども調べておくと安心です。

子どものこと(親権と面会交流)

未成年の子どもがいる場合は、親権を父母のどちらか一方に定めなければ離婚届は受理されません。

親権は、子どもの利益を最も優先して決定されます。これまでの養育実績や、今後の養育環境、子どもの年齢によっては本人の意思も尊重されます。

また、子どもと離れて暮らす親と子どもが定期的に会って交流する面会交流についても、その頻度や方法などを具体的に決めておくことが、子どもの健やかな成長のために非常に大切です。

離婚の進め方

離婚には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの手続があります。

まずは夫婦間の話し合いによる協議離婚を目指すのが一般的です。

話し合いで合意できない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停でも合意に至らない場合に、最終的に裁判で離婚を争うことになります。どの手続を選択すべきか、状況に応じて判断が必要です。

過去の不貞行為により離婚や慰謝料請求するなら弁護士に相談を

過去の不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求をお考えの場合、弁護士に相談することをおすすめします。

専門家である弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

- 法的に有効な証拠の集め方についてアドバイスがもらえる

慰謝料請求には客観的な証拠が不可欠です。どのようなものが証拠になるのか、どうやって集めればよいのか、専門的な視点から具体的な助言を得られます。 - 相手との交渉をすべて任せられる

精神的な負担が大きい配偶者や不倫相手との交渉を、すべてあなたの代理人として行ってくれます。直接顔を合わせることなく、冷静かつ有利に交渉を進めることが可能です。 - 慰謝料の増額や適切な解決金の獲得が期待できる

過去の判例や法的な根拠に基づいて交渉するため、個人で交渉するよりも高額な慰謝料や適切な条件での解決が期待できます。

離婚問題は、あなたの人生の新たなスタートです。一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

ここでは、過去の不貞行為に関する慰謝料請求について、よく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 確実な証拠がなくても慰謝料請求はできますか?

慰謝料請求自体は可能ですが、相手が不貞行為の事実を否定した場合、証拠がなければ裁判で請求を認めてもらうことは非常に困難です。相手が事実を認めている場合でも、後に「言わされた」などと主張を覆す可能性があるため、合意書などの書面に残しておくことが重要です。肉体関係を直接示す証拠がなくても、メールのやり取りやホテルの領収書など、複数の証拠を組み合わせることで不貞行為を証明できる場合もあります。

Q2. 相手が慰謝料を支払ってくれない場合はどうすればいいですか?

相手が慰謝料の支払いに応じない場合、まずは内容証明郵便で請求書を送付する方法があります。それでも支払われない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。裁判で支払いが命じられたにもかかわらず支払わない場合は、相手の給与や預金口座などの財産を差し押さえる「強制執行」という手続をとることができます。話し合いの段階で作成した合意書を、強制執行が可能な「公正証書」にしておくことも有効な手段です。

まとめ

今回は、過去の不貞行為を理由とする離婚や慰謝料請求について解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 過去の不貞行為でも、それにより婚姻関係が破綻したと認められれば離婚事由になる。

- 慰謝料請求は可能だが、「知った時から3年」などの消滅時効に注意が必要。

- 慰謝料の相場は、離婚する場合は150万~300万円、離婚しない場合は50万~100万円が目安。

- 時間の経過は、証拠収集や因果関係の証明を難しくする要因になり得る。

- 離婚の際には、慰謝料だけでなく財産分与や養育費などのお金の問題、そして離婚後の生活設計をしっかりと考えておくことが大切。

過去の裏切りを知った精神的な苦痛は計り知れないものだと思います。しかし、弁護士などの専門家の力を借りることで、あなたにとって最善の解決策を見つけることができます。一人で悩まず、まずは弁護士への相談をご検討ください。

あわせて読みたい記事

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件

- プロフィール

- 京都府出身

同志社大学法学部法律学科 卒業

同大学大学院 修了

北河内総合法律事務所 入所

弁護士法人アディーレ法律事務所 入所

東京スタートアップ法律事務所 開設