逮捕後の流れを解説 – 48時間・24時間・10日間がポイント

全国20拠点以上!安心の全国対応

初回相談0円

記事目次

「逮捕されるかもしれない状況に陥ってしまったが、逮捕されるとどうなるのか」

「逮捕されると、どんな不利益を受けることになるのだろう」

このような不安を感じながらお過ごしの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

逮捕されるかもしれないと思うと、不安ばかりが先行し、何か手を打とうにもどうしたらいいのかわからず、身動きがとれないという方も多くいらっしゃいます。

今回は、逮捕とは何か、逮捕後の流れ、逮捕によって受ける不利益、不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット、逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性などについて解説します。

逮捕とは

逮捕とは、被疑者の逃亡や、証拠隠滅を防ぐことを目的とした処置です。逮捕には、以下の3種類の方法があります。

1.通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官が発行した逮捕令状によって行われる逮捕のことです。刑事訴訟法第199条1項では以下のように定められています。

“司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる”

つまり、逮捕令状さえ発付されれば逮捕することが可能です。一方で、憲法第33条では以下のように定められています。

“何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない”

逮捕令状は以下の2つがなければ、発行されないこととなっています。

- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由

- 逮捕の必要性:逃亡・証拠隠滅の恐れ

逮捕令状の発布は、人権侵害を防ぐためにも、慎重に行われるものなのです。

2.現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後に犯人を逮捕することです。現行犯逮捕の場合、誤認逮捕の可能性が低いため、逮捕令状がなくても逮捕が可能とされています。

刑事訴訟法第212条1項には、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする」と定められています。犯行中や犯行直後だけでなく、逃走中の場合も現行犯逮捕することができます。また、犯罪に使用した凶器を所持している、体や服に犯罪の証拠があるなど、明らかに犯行を犯した直後であることが一目瞭然の場合も、現行犯人とみなされるため、現行犯逮捕が可能です。(同法同条2項)。

また、現行犯逮捕は、一般人でも逮捕可能です(同法第213条「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」)。

3.緊急逮捕

緊急逮捕とは、重要犯罪の指名手配容疑者を見つけた場合などに、その場で逮捕することをいいます。緊急逮捕の場合も現行犯逮捕と同様に逮捕令状は不要ですが、逮捕後はすぐに裁判官への逮捕状請求が必要です。

逮捕に至るまでの流れ

実際に逮捕される際は、どのような流れになるのでしょうか。

事件発覚から逮捕までの流れについて具体的に説明します。

1.警察に事件が発覚する

被害者からの被害届の提出や告訴により、事件が発覚します。

目撃者からの警察への通報によって、事件が発覚することもあります。

2.警察による捜査

事件が発覚すれば、警察は捜査を開始します。容疑者が特定できていない場合は、事件現場に残された証拠品の調査や聞き込みなどによって容疑者を割り出します。

容疑者が絞り込まれてきたら、任意での呼び出し、取り調べが行われます。この時の出頭要請はあくまで任意です。拒否してもかまいませんが、拒否することは賢明とはいえません。警察から呼び出しがあったということは、警察に嫌疑をかけられていることを意味するので、拒否しても身辺を調べ続けられるからです。覚悟を決めて素直に応じれば、早期解決につながる可能性もあります。

3.警察が裁判所へ逮捕令状を請求する

容疑者の裏付け捜査が完了したら、警察は裁判所に逮捕令状を請求します。裁判所が要件を満たすと判断すれば、令状が発付されて逮捕されることになります。

実際の逮捕は、ドラマなどで見かけるように、警察官が自宅に押し掛けてきて手錠をかけ、連行するといった方法が取られることはあまりありません。近所に知られ、家族にも迷惑がかかるなど必要以上にプライバシーが侵害されるおそれがあるからです。

実際には、警察への任意出頭を求められ、出頭した警察署で逮捕となるケースが多いです。

逮捕後の流れ

逮捕は、被疑者の身体的自由を奪う行為にあたるため、捜査のためであれば無制限に身体拘束を続けられるわけではなく、厳格な時間制限の下で刑事手続きは進んでいきます。

逮捕された後は、警察の留置場で過ごすことになりますが、ここでは逮捕された後の具体的な流れについて、時系列でわかりやすく説明していきます。

1.逮捕後48時間以内に検察官送致

事件が起きて警察に逮捕されると、警察署で事情聴取を受けることになりますが、警察は48時間以内に事件および身柄を検察官に送致するか、釈放するかを決める必要があります。

刑事事件の手続きについて定めた刑事訴訟法という法律では、逮捕されてから検察に事件が引き継がれるまでについて、次のように規定しています。

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

逮捕されると留置所で過ごすことになりますが、警察は取り調べや現場検証などの事件の捜査を進め、引き続き事件の捜査の必要があると判断すれば、検察に事件を引き継ぐ手続きを進めることになります。

被疑者が事件を否認している場合や、黙秘している場合も送検される可能性が高いでしょう。

ただし、以下のような場合には、検察官送致は見送られ、釈放されることもあります。

- 冤罪であることが明らかになった場合

- 非常に軽い微罪であった場合

- 被害者と示談が成立した場合

なお、取り調べでは、事件の詳細について聞かれることになりますが、「おまえがやったんだろ」などと強い口調で自白を強要してきたり、バレないように暴力を振るわれるなどの違法捜査がおこなわれる可能性が0%とは言えません。

また、逮捕直後は家族や友人などの外部と連絡をとることも制限されるため、このタイミングから面会できる弁護士の役割は、早期釈放に向けた弁護活動や、家族の想いを被疑者に伝えることができる点で、非常に重要であるといえるでしょう。

2.検察官送致から24時間以内に勾留決定

検察に事件や身柄が送致されると、検察官は直ちに警察から引き継いだ証拠や取り調べなどを元に事件を調査をし、24時間以内に、釈放するか引き続き身柄を拘束したまま事件の調査を進めるかの判断をする必要があります。

検察官は、身柄の拘束を続けるための許可を得るために、裁判所へ勾留請求をおこなうことになりますが、この勾留請求について、刑事訴訟法では次のように規定されています。

刑事訴訟法203条1項

検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

また、検察官はどんな場合でも身体拘束を継続するわけではなく、次のような事由が認められない限り、勾留請求がおこなうことはできません。

刑事訴訟法60条1項

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まった住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

このように、検察官は必要であれば裁判官に勾留請求をおこないますが、警察から事件が送致されてきたあとに、検察は24時間以内に次のうちいずれかの行動をとる必要があります。

・引き続き身柄を拘束しながら調査をするために勾留請求をおこなう

・嫌疑十分なので起訴して刑事裁判にかける

・嫌疑不十分もしくは起訴猶予処分として釈放する

勾留請求がされると、被疑者は、裁判所で裁判官から勾留質問を受けることになります。そして、裁判官は被疑者の回答を基に、勾留を認めるかどうかの判断をすることになるでしょう。

勾留請求が認められると、留置所で身体拘束が続くことになりますが、引き続き留置所で過ごすことについて、家族や友人、会社などに連絡することができます。

3.勾留中に起訴か不起訴か決定

勾留が決定すると、留置所で最大で10日過ごすことになりますが、その間に釈放するか、起訴して刑事裁判にかけるかどうかを判断することになります。

10日間で起訴するかどうかの判断ができない場合には、勾留期間を延長する申請が出されることもあり、延長は最大で10日に及びます。つまり、延長も含めると最大で20日にわたり身柄を拘束されるおそれがあることになります。

刑事訴訟法では、勾留期間について次のように規定しています。

刑事訴訟法208条

① 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

勾留期間の延長が認められる「やむを得ない事由」とは、たとえば共犯者が複数いたり、余罪が多く、事件自体が複雑であったり、被害者が遠方に住んでいて、まだ事情聴取が終わっていないなどの事情がある場合のことを指します。

勾留期間中は、被疑者は犯行現場で捜査をする実況見分に立ち会ったり、取り調べを受けたりすることになるでしょう。

勾留期間中は、接見禁止にならなければ、家族や友人との面会が可能ですが、面会には警察官が立ち合い、日時や時間も限定されるため、自由に外部と交流を持てるわけではありません。

検察の捜査の結果、証拠などが不十分で刑事裁判にかけるには十分でないと判断した場合、起訴にも不起訴にもならず、「処分保留」となることがあります。

処分保留になった場合、一旦は釈放されることになりますが、あとになって新たな証拠が見つかるなど、再び嫌疑がかかった場合は、起訴される可能性があることに注意が必要です。

なお、検察による取り調べでは、すでに警察に話していることを重ねて質問されることもあるでしょう。すでに話していることと食い違いがあると、犯人であることへの疑いが強まり、捜査が長引く可能性があります。被疑者には黙秘権が保障されており、話したくないことについては話す必要はありません。場合によっては回答を控えることも、うまく利用すると良いでしょう。

4.起訴後約1カ月後に公判

起訴されると、被告人として刑事裁判にかけられることになります。第1回公判期日は、通常、起訴から約1か月後です。事件によって異なりますが、自ら罪を認めている場合は、1~4回程度の公判、否認している場合は5~8回程度の公判を通じて、判決が下されることになります。

①略式起訴と通常起訴

起訴には略式起訴と通常起訴の二つの方法があります。

略式起訴は、100万円以下の罰金や科料となる場合のみ選択できる形式です。略式起訴を選択すると、自宅に起訴状とともに罰金の納付書が送られてきます。通常起訴の場合のように裁判所で公判が開かれることはなく、罰金を納めれば、刑を終えたことになります。罰金を支払えば終了しますが、本人の意見を主張することはできません。

②判決の種類

判決の種類は、以下の4種類に大別されます。

- 略式命令:略式起訴を選択した場合の判決

- 執行猶予判決:猶予期間内に問題なく過ごせば刑の執行は見送られる執行猶予付きの判決

- 実刑判決:執行猶予なしで、禁固刑や懲役刑などを言い渡す判決

- 無罪判決:被告人が罪にならない、または犯罪の証拠がないという判決

無罪判決になる確率は約0.1%で、無罪となることは非常に困難だといわれています。

逮捕によって受ける不利益とは

逮捕されて刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けると前科がつきます。令和2年度の犯罪白書によると、刑事裁判になった場合に有罪となる確率は99.8%にも上り、一度起訴されてしまうと前科がつくことを免れるのは非常に難しいことがわかります。前科がつくと社会的に様々な不利益を被ります。具体的にどのような不利益を受ける可能性があるか説明します。

1. 解雇される可能性

会社に関連した事件でない限り、逮捕されるとすぐに会社に連絡されることはほとんどありません。しかし、逮捕されると外部との連絡が取れなくなるため、勾留期間が長引くことで長期間の無断欠勤となってしまい、その結果、解雇となる可能性があります。また、会社の就業規則の解雇事由に「有罪判決を受けること」などと規定されている場合は解雇される可能性が高いです。公務員、学校の教員など、一部の職業では、欠格事由となるため、失職する可能性があります。

2.家族へ迷惑をかける

逮捕されても、警察から家族に対して連絡をすることはありません。勾留されると、自分から外部へ連絡することはできないため、家族に大変な心配をかけてしまうことになるでしょう。家族へ連絡をしたい場合は、接見に来た弁護士にお願いすることになります。連絡が取れた後も、家族は会社への説明などの対応を行うことになり、多大な負担をかけることになるでしょう。

3.厳しい取り調べを受ける

逮捕されると、警察からの厳しい取り調べを受けることになります。留置場では孤独で、連日の厳しい取り調べによって精神的にかなり追いつめられることもあるでしょう。その結果、警察に誘導されるまま、事実ではないことについて供述調書に署名してしまうケースも珍しくはありません。一度署名してしまった書類の内容を覆すことは難しく、起訴された場合、不利な証拠となってしまい、厳しい状況に追い込まれることになります。

釈放される可能性があるケースとタイミング

逮捕によって被る不利益を最小限に抑えるためには、できる限り早く釈放されるのが望ましいでしょう。釈放される可能性があるケースとそのタイミングについて説明します。

1.逮捕後から検察官送致までの間

逮捕されると基本的に48時間以内に検察へ送致されます。しかし、以下のような場合は例外的に釈放される可能性があります。

- 冤罪であることが明らかになった場合

- 非常に軽い微罪であった場合

- 被害者と示談が成立した場合

- 被害が小さく、回復している場合

2.検察官送致から勾留請求までの間

検察官に送致された後は、24時間以内に勾留請求が行われます。

勾留が認められるためには要件を満たさなければなりません。そのため、検察官が要件を満たさないと判断すれば、最初から勾留を請求しませんし、検察が請求をしても裁判所が認めないこともあります。その場合は釈放となります。

3.勾留決定から起訴前までの間

裁判所によって勾留が決定しても、決定に対して不服を申し立てる準抗告、または勾留取消請求を行うことにより釈放される場合もあります。ただし、準抗告や勾留取消請求が認められるためには専門知識や裁判所との交渉力が必要となるため、弁護士でなければ難しいでしょう。

また、勾留後に不起訴処分となれば、その時点で釈放されます。不起訴となるのは、罪に問えるだけの証拠が見つからず、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」とされる場合や、検察官の判断により「起訴猶予」とされる場合です。起訴猶予とされるためには、被害者との示談を成立させることが非常に重要になります。

4.起訴後

起訴されたとしても、「略式起訴」であれば釈放されます。

略式起訴とは公判手続きによらず、書面審査のみで被告人に罰金や科料を科す手続きのことです。略式起訴となるのは簡易裁判所の係属事件で、100万円以下の罰金や科料となる事件に限られます。また、略式起訴にするには被疑者の同意が必要です。同意が得られた場合、14日以内に略式命令と呼ばれる判決が下され、釈放となります。

5.保釈による釈放

保釈とは保釈金を納付して一時的に釈放されることです。起訴後に請求可能ですが、請求しても必ず認められるわけではありません。保釈には「権利保釈」と「裁量保釈」があり、それぞれ認められるための条件があります。

| 保釈条件 | 根拠となる条文 | |

|---|---|---|

| 権利保釈 | ・死刑や1年以上の懲役などの判決が下される可能性のある重大犯罪ではないこと ・被告人に一定の前科がないこと ・被告人に常習性がないこと ・被告人が証拠を隠滅するおそれがないこと ・被告人が被害者へ危害を加える心配がないこと ・被告人の氏名や住所が明らかであること |

刑事訴訟法第89条 |

| 裁量保釈 | ・被告人が逃亡や証拠隠滅をするおそれがないこと ・被告人が被る拘束が続くことで健康上、経済上、社会生活上の不利益などを考慮した上で裁判官に保釈が相当と認められた場合 |

同法第90条 |

不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット

逮捕されてしまったら、不利益を最小限にするためにもできるだけ早期に弁護士へ依頼することをおすすめします。弁護士へ依頼することで得られるメリットはとても大きく、今後の明暗を分けるといっても過言ではないでしょう。具体的なメリットについて説明します。

1.前科をつけずにすむ可能性が高まる

逮捕された場合、何より避けたいのは前科がつくことです。弁護士に依頼することで前科をつけずに済む可能性が高まります。前述した通り、起訴されてしまうと有罪になり、前科がつく確率は99.8%に上ります。

前科をつけないためには、弁護士に依頼して、起訴前の段階で被害者と交渉して示談を成立させる、検察官や裁判所に適切なタイミングでうまく働きかけるなど、起訴を阻止するための適切な活動を行うことが大切です。

2.釈放により社会的打撃を軽減できる可能性

勾留期間が長引くと、出社できない期間も長引き、家族などの周囲へ与える社会的なダメージも大きくなります。弁護士に依頼すると、弁護士は早期釈放のためにさまざまな働きかけをしてくれるでしょう。勾留決定前であれば、勾留の要件がないことを主張することで、釈放を求めます。また、勾留決定後は不起訴処分を勝ち取るために被害者や裁判所と交渉を行います。起訴された場合は、保釈請求をすることも可能です。あらゆる段階で身柄の早期釈放に向けて動いてもらえるのです。

3.弁護士から的確なアドバイスを受けられる

勾留後には警察による厳しい取り調べが待っています。そこで、事実とは違う内容を認めてしまうなど、不利な状況に追い込まれないようにするためにも、弁護士による的確なアドバイスや励ましは非常に大きな役割を果たします。弁護士は、被疑者の側に立って活動し、被疑者を弁護することが勤めです。信頼できる弁護士によるアドバイスは、孤独な勾留中の取り調べにおいて、大きな支えとなるはずです。

逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性

逮捕されることが事前に知らされることはありませんが、逮捕直前にその前兆が見られることもあります。弁護士への依頼はできるだけ早期にすることが望ましく、早めの弁護活動によって社会的に受ける不利益を最小限に抑えることができるでしょう。

1.逮捕の前兆とは

逮捕前に警察から逮捕する旨の連絡があることはありません。証拠隠滅や逃亡することを防ぐためです。しかし、逮捕されることを事前に察知できる場合もあります。それは、警察車両が自宅や勤務先に待機している場合、警察から自宅待機を命じられた場合です。いずれの場合も逮捕令状の請求中である可能性が高く、令状を取得次第、逮捕されることになるでしょう。

2.早期依頼で弁護士ができること

弁護士にはできる限り早い段階で相談することをおすすめします。逮捕前からでも弁護士に相談すれば、出頭の際に弁護士が付き添ったり、場合によっては取り調べに同席したりすることも可能です。弁護士が同伴することで、警察から不当な取り調べを受けることがなくなりますし、逮捕を免れられるかもしれません。

また、前述した通り、逮捕後であっても、早期に弁護士に依頼すれば、より早く釈放される、不起訴処分にできる等の可能性も高まります。自身が受ける社会的不利益を最小限に抑えるためにも、弁護士への相談はできる限り早めにすることが大切です。

まとめ

今回は、逮捕とは何か、逮捕後の流れ、逮捕によって受ける不利益、不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット、逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性などについて解説しました。

逮捕された場合、また逮捕される可能性がある場合、弁護士へ依頼するかしないかが明暗を分けることもあるかもしれません。逮捕後起訴され、前科がついてしまうと、今後の人生に大きな影響が及びます。弁護士に依頼することにより、逮捕による不利益を最小限に抑えられる可能性が高くなります。具体的には、逮捕されても不起訴処分を獲得できる、早期に釈放される等の可能性が高まります。逮捕された場合はもちろん、逮捕の可能性がある段階からできる限り早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

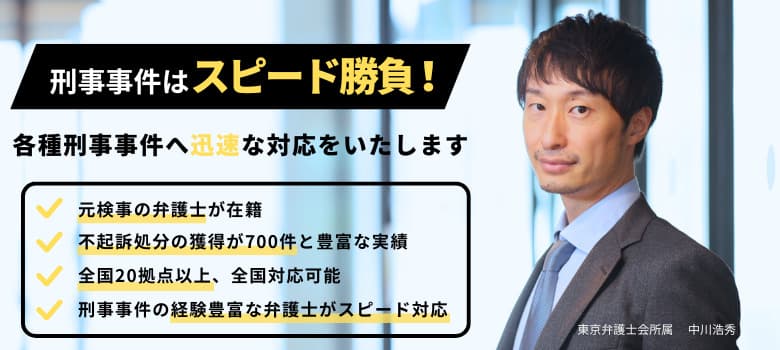

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、「刑事告訴する」などと言われた等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

- 得意分野

- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務