年5日の有給休暇取得義務とは?違反した場合の罰則についても解説

相談

面談無料

東京スタートアップ法律事務所まで

記事目次

年5日の有給休暇取得義務とは

有給休暇とは、賃金の支給を受けながら取得できる休暇のことで、労働基準法第39条によって定められた労働者の権利です。

しかし、労働者が自由に取得することがなかなかできない実態があり、日本の有給休暇取得率は低い状態が続いていました。

この低迷を受け、2019年4月から有給休暇の取得が義務化され、会社は年に10日以上の有給休暇が付与される従業員に対しては、有給休暇のうち年5日について時季を指定して取得させることが必要になりました。

有給休暇には時季指定義務がある

有給休暇の取得は労働者の権利ですので、労働者が希望した日程で利用できるのが原則で、会社側もできる限り労働者の希望に沿うよう努めなければなりません。

ですが、労働者が年5日の有給休暇取得ができていない場合、会社側が時季を指定して年次有給休暇を取得させることが求められ、時季指定義務とはこれを指します。

ただし、既に年5日の有給休暇が取得されている場合や、労働者自らの請求による取得や計画的付与によって年5日の有給休暇取得がなされている場合は、会社は時季指定を行うことはできません。

有給休暇取得義務の対象者

有給休暇取得義務の対象者は、有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に限られます。

有給休暇自体は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、下記の条件を満たしたすべての労働者に付与されます。

- 雇入れの日から6ヶ月継続して勤務していること

- 全労働日の8割以上を出勤していること

フルタイム勤務の場合

入社から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した従業員については、雇入れから6か月の時点で、会社はその授業員に対し、10日の有給休暇を付与する必要があります。

そのため、有給休暇が付与されたフルタイム勤務の労働者については、基本的に全て取得義務の対象者となります。

また、その後1年間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した従業員には、前回の付与日から1年(雇入れから1年6か月)の時点で11日の有給休暇を付与しなければいけません。

それ以降も同様に要件を満たせば、最終的に年間20日まで有給休暇が発生することになります。

| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

パートタイム勤務の場合

パートやアルバイトなどで、1週間の所定労働日数が4日以下で、かつ1週間の所定労働時間が30時間未満の労働者の有給休暇日数は以下のようになります。

付与日数が10日以上に該当する労働者が取得義務の対象者となります。

| 週所定 労働日数 |

1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6か月 | 1年 6か月 |

2年 6か月 |

3年 6か月 |

4年 6か月 |

5年 6か月 |

6年 6か月 |

|||

| 付 与 日 数 |

4日 | 169~ 216日 |

7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |

| 3日 | 121~ 168日 |

5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| 2日 | 73~ 120日 |

3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |

| 1日 | 48~ 72日 |

1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

有給休暇取得の義務が発生する時期とは

フルタイム労働者の場合、雇入れの日から起算して6か月(法定の基準日)が過ぎたら有給休暇を付与するよう定められていますが、付与するタイミングは会社によって様々です。

会社の規定の内容に応じて、取り扱いが異なるため注意をしましょう。

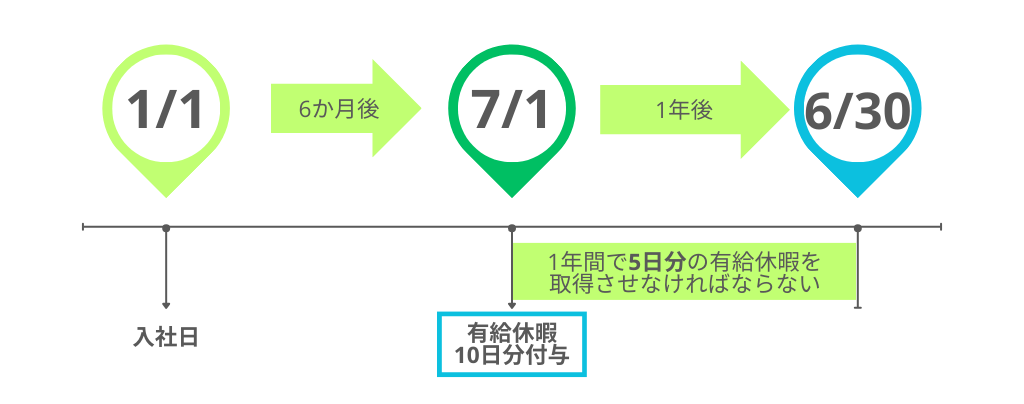

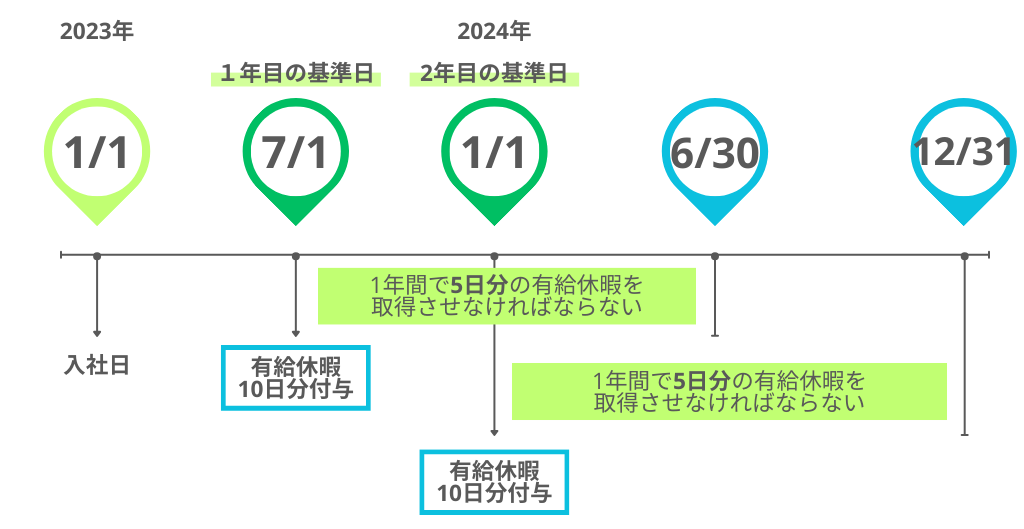

入社6か月後に有給休暇を付与する場合

1月1日に会社に入社した労働者は、全労働日の8割以上を出勤していた場合、6か月が経過した7月1日に10日の有給休暇が付与されます。

そして、この7月1日から1年の間に、労働者に対して5日分の有給休暇を取得させる義務が発生します。

また、その後も毎年7月1日に5日間の有給休暇取得義務が生じます。

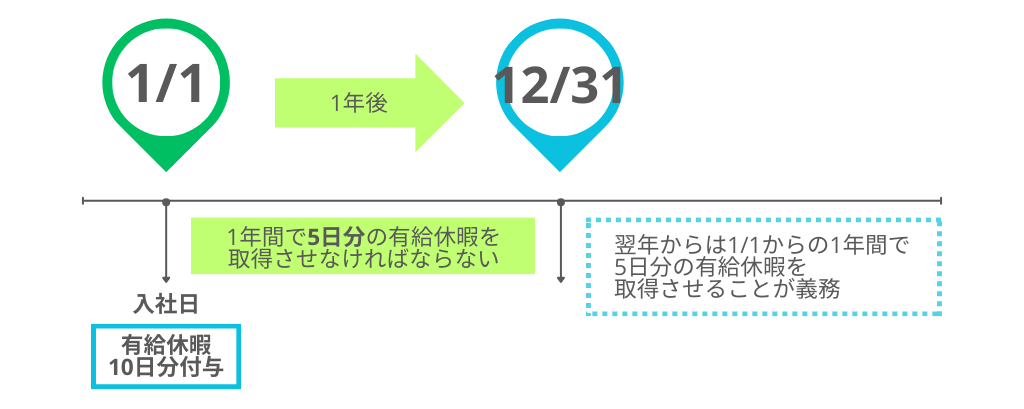

入社と同時に有給休暇を付与する場合

入社6か月経過前に有給休暇を付与する場合、付与した日を基準日として、基準日から1年以内にそのうちの5日分について、有給休暇を取得させる必要があります。

たとえば、1月1日の入社と同時に有給休暇を10日以上付与した場合は、翌年12月31日までの1年以内に5日分の有給休暇を取得させなければなりません。その後、1年ごと(毎年1月1日)に年5日の有給休暇取得義務が生じます。

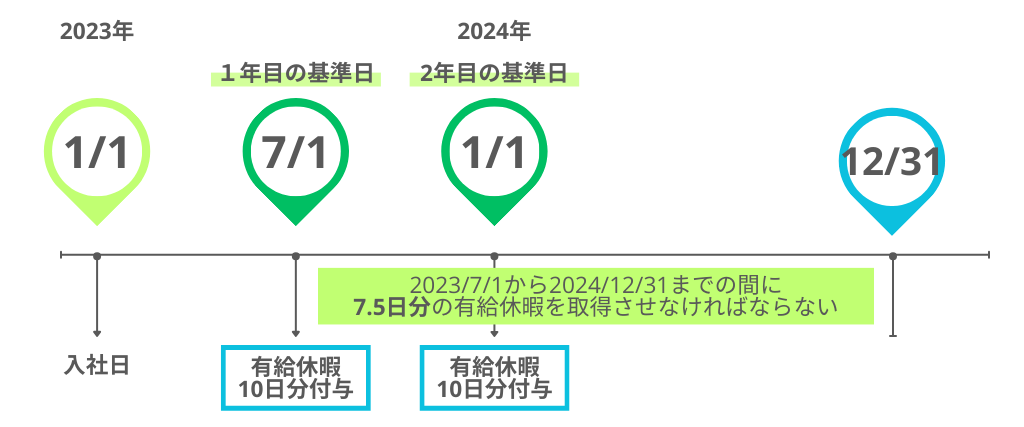

有給休暇の付与日を統一している場合

全社で起算日を合わせるため、特定の時期に付与日を統一している会社はこれに当てはまります。

この場合は、初年度の有給休暇付与日から、次年度に発生した有給休暇取得義務の締切日までが、有給休暇取得義務の期間とすることが可能です。

上記のケースでは、2024年1月1日から6月30日までの間、取得義務期間の重複が発生してしまいますが、この場合は比例按分を行います。

初年度に有給休暇を付与した2023年7月1日から次年度の有給休暇取得義務の締切日である2024年12月31日までをひとつの期間と扱います。

取得義務が生じる日数は、以下のように算出します。

| 【有給休暇日数の計算方法】 取得義務が生じる有給休暇の日数は以下のように計算できます。1か月あたりの取得義務日数(5日÷12か月)×取得期間 |

(5日÷12か月)×18か月(取得期間2023年7月1日から2024年12月31日まで)=7.5日以上

なお、2025年1月1日からは通常通り1年ごとに5日間の有給休暇取得義務が生じることになります。

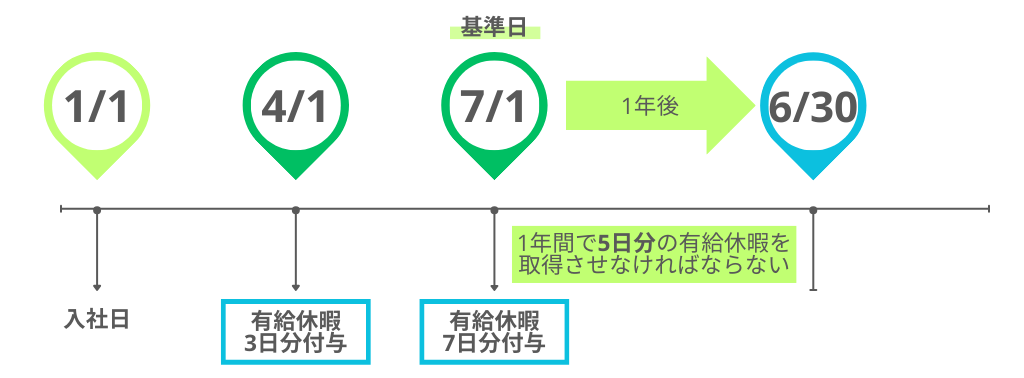

有給休暇を前倒しで付与する場合

入社後半年経過前に数日分の有給休暇を付与し、残りを入社半年経過後に付与する会社の場合、有給休暇取得義務が生じるのは、付与した有給休暇の合計日数が10日分になった時から1年間となります。

この場合、入社3か月から半年の間に労働者が有給休暇を取得していた場合は、取得した日数を年5日の有給休暇取得義務から控除することが可能です。

相談

面談無料

東京スタートアップ法律事務所まで

有給休暇の取得義務に違反した場合の罰則

労働者に年5日の有給休暇を与えない場合

取得義務に反して労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、企業には30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。

労働者ごとに違反が成立するため、仮に5日間の有給休暇を取得させなかった対象者が100人いた場合、3000万円以下の罰金まで科される可能性があります。

労働者の希望時期に有給休暇を与えない場合

有給休暇を取得する時季は、労働者に決定権があるため、労働者が希望する時季に有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。

ただし、やむを得ない事情で時季変更権を行使する場合は、違反の対象にはなりません。

時季指定を行う際に就業規則に記載がない場合

従業員に有給休暇の時季指定を行う場合、10人以上の労働者がいる会社は、就業規則への記載が必要です。

時季指定を行う際に就業規則に記載がない場合、1件につき30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第89条、労働基準法第120条)。

有給休暇の基準日を管理する際は注意が必要

有給休暇管理簿を作成し3年間保管する

企業は、従業員ごとに有給休暇を管理する書類を作成して、3年間保管しなくてはなりません。

この書類に記載する必要がある項目は、以下の3つです。

- 基準日

- 取得日数

- 取得日

有給休暇管理簿は、必要なタイミングで出力できる状態であれば、紙かデータかは問わず、個別で作成する以外にも、従業員名簿内に記入して作成する方法もあります。

就業規則への記入内容

有給休暇をはじめとする休暇については、就業規則へ明記しなくてはなりません。

対象となる従業員へ年5日の有給休暇を取得させる旨に加え、以下の取り扱いがある場合も就業規則へ明記しましょう。

- 時季変更

- 計画年休

- 基準日の変更、統一

- 半日単位の有給の取得

- 時間単位の有給の取得

有給休暇の未消化を防ぐ方法

ここまで有給休暇の取得義務や罰則について解説してきましたが、実際は取得義務を守れていない会社が多く存在します。

代表的な原因は以下になります。

- 会社が従業員それぞれの有給休暇の取得状況を把握できていない

- 従業員本人がいつまでに有給休暇を取得しなくてはならないかを把握できていない

- 業務量が多く休みを取得する余裕がない

- 職場に休みを申請しづらい雰囲気がある

次は具体的な対策方法を紹介します。

有給休暇管理簿を運用する

前述の有給休暇管理簿ですが、これを運用できていない場合は見直しが必要です。

労働基準法により、労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成と保存が義務付けられています。

管理簿を運用することで、従業員ごとの取得状況が把握しやすくなり、時季指定をする場合も行いやすくなります。

個別指定方式の導入

ここまで、有給休暇は基本的に従業員本人の希望に沿って取得させると説明してきましたが、個別指定方式では、本人の希望だけでは期限内に5日の取得が難しい場合に、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。

具体的には、「基準日から1年間の取得義務期間が終了する1か月前までに取得した有給休暇が5日未満の場合、会社が有給休暇を指定する」といった内容の就業規則を追加すること等が考えられます。

この方法は、従業員の自発的な有給休暇取得を尊重する形になるので従業員が反発するケースが少なく、労使協定も必要ないため、融通がききやすいと言えます。

デメリットとしては、各従業員の自由に任せる範囲が広いので、会社側としては管理が難しくなる可能性があります。

また、会社は無条件で取得日を指定できるわけではなく、労働者に意見を聴取する必要がある点も注意が必要です。

計画的付与制度の導入

計画的付与制度とは、労使協定により会社が指定して有給休暇を与えることができる制度です。

この制度を導入することで、協定次第で会社の実情に合わせた様々な休暇の取得パターンを採用することが可能になります。

| 【パターン例】 ・ゴールデンウイーク等に会社全体で連休を増やす等、特定の日を全従業員の有給休暇取得日とする ・部署やチームごとに有給休暇を取得させる(事業部ごとに繁忙期が異なる場合等に有効) ・有給休暇取得計画表を作成し、あらかじめ労働者それぞれが希望する日にちを指定して取得する ※労使協定の成立が必要 |

有給休暇を申請しやすい環境づくり

業務量の多さを理由に有給休暇の取得が進まない場合は、業務量の調整や人材採用による根本的な解決が求められます。

業務量に問題がないにも関わらず取得が進まない場合は、従業員が休みを申請しづらいと感じている可能性があります。

経営者や労務担当者は、従業員へ有給休暇取得義務について説明し、職場全体の意識を変えていかなくてはなりません。

相談

面談無料

東京スタートアップ法律事務所まで

東京スタートアップ法律事務所に依頼するメリット

有給休暇の義務化に対応するためには、まず対象となる従業員を明らかにし、管理体制を整え、その上で従業員それぞれの意見を尊重する必要があります。

弁護士に相談することで、有給休暇の取得状況を踏まえた対応のアドバイスを受け、また適正な管理簿の作成や保管についても指示を受けることができるでしょう。

さらに、個別対応が難しく有給休暇の計画的付与の導入を検討する場合は、就業規則の整備や労使協定の締結についても依頼することが可能です。

有給休暇の取得は、従業員の希望と会社の事情が一致しないことも多いため、不満がたまりやすいテーマでもあります。

あらかじめ弁護士に相談しておくことで、不要なトラブルを避けられるメリットがあります。

まとめ

今回は、有給休暇取得義務について、その対象者や違反した場合の罰則について解説しました。

有給休暇という制度自体は、誰もが知る労働者の権利ですが、細かい規定が多く、きちんと理解をしていないと従業員との紛争に発展したり、罰金が科せられる可能性もあります。

よく知られている制度だからこそ、従業員と会社の希望に不一致が生じた際にトラブルが起こりやすく、制度をきちんと整え、従業員に周知することが非常に重要になります。

まずはお気軽に弁護士へご相談ください。

相談

面談無料

東京スタートアップ法律事務所まで

- 得意分野

- 企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど

- プロフィール

- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務